ITパスポート 令和4年度 11-20問

ITパスポート 令和4年度 11-20問

問11

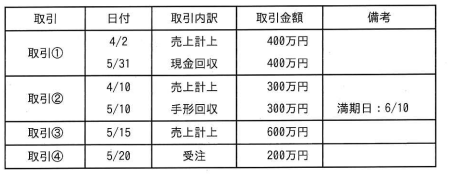

与信限度額が3,000万円に設定されている取引先の5月31日業務終了時までの全取引が表のとおりであるとき,その時点での取引先の与信の余力は何万円か。ここで,受注分も与信に含めるものとし,満期日前の手形回収は回収とはみなさないものとする。

ア 1,100 イ 1,900 ウ 2,200 エ 2,400

解答:イ

与信限度額とは、取引先ごとに設定する債権残高の上限金額のことです。債権とは、未収代金です。与信の余力とは、まだどのぐらい債権があってもいいか、という額なので、

与信限度額 - (5月31日時点の)債権額

で計算できます。

表によると売上額は、取引①の400万円、取引②の300万円、取引③の600万円、取引④の200万円で、合計

400 + 300 + 600 + 200 = 1500万円

です。

回収済は取引①現金回収の400万円と取引②手形回収の300万ですが、「満期日前の手形回収は回収とはみなさない」とあるので、取引②手形回収は満期日が6/10のため含めません。よって、5月31日時点での債権額は、売上から回収済の額を引いた

1500 - 400 = 1100万円

になります。与信の余力は

3000 - 1100 = 1900万円

です。

ただ、手形など多少の商売の知識があればなんとかなるかも。

商売ではその場での現金のやりとりだと簡単だけど、実際はその他でお金を払わずにあとから払うね!と約束して成り立っている取引が多い。

この表の取引先に対して、「売上」と「受注」はデータ上の「売上高」になる。ちゃんと現金等でその分を払ってもらわないといけない。まったく払ってもらってない状態そのままその額が債権となる。売るだけ売って代金を回収できないと問題なので、取引先ごとに「どこまで債権額を許すか」その限度額(与信限度額)を設定する。信用のある取引先ならあとでちゃんと払ってくれるだろうと信用があるので額が多めになる。

ちなみに手形とは、期日までに払うね!と約束した証書。手形は支払日が訪れないと決済できないので、回収とはみなさないものとしたのかな?

解説

業務分析・データ利活用に関する問題です。与信限度額とは、取引先ごとに設定する債権残高の上限金額のことです。債権とは、未収代金です。与信の余力とは、まだどのぐらい債権があってもいいか、という額なので、

与信限度額 - (5月31日時点の)債権額

で計算できます。

表によると売上額は、取引①の400万円、取引②の300万円、取引③の600万円、取引④の200万円で、合計

400 + 300 + 600 + 200 = 1500万円

です。

回収済は取引①現金回収の400万円と取引②手形回収の300万ですが、「満期日前の手形回収は回収とはみなさない」とあるので、取引②手形回収は満期日が6/10のため含めません。よって、5月31日時点での債権額は、売上から回収済の額を引いた

1500 - 400 = 1100万円

になります。与信の余力は

3000 - 1100 = 1900万円

です。

ポイント

知らないと解けないけど、解けないで良いと思う。ただ、手形など多少の商売の知識があればなんとかなるかも。

商売ではその場での現金のやりとりだと簡単だけど、実際はその他でお金を払わずにあとから払うね!と約束して成り立っている取引が多い。

この表の取引先に対して、「売上」と「受注」はデータ上の「売上高」になる。ちゃんと現金等でその分を払ってもらわないといけない。まったく払ってもらってない状態そのままその額が債権となる。売るだけ売って代金を回収できないと問題なので、取引先ごとに「どこまで債権額を許すか」その限度額(与信限度額)を設定する。信用のある取引先ならあとでちゃんと払ってくれるだろうと信用があるので額が多めになる。

ちなみに手形とは、期日までに払うね!と約束した証書。手形は支払日が訪れないと決済できないので、回収とはみなさないものとしたのかな?

問12

クラウドファンディングは,資金提供の形態や対価の受領の仕方の違いによって,貸付型,寄付型,購入型,投資型などの種類に分けられる。A社は新規事業の資金調達を行うために,クラウドファンディングを通じて資金提供者と匿名組合契約を締結し,利益の一部を配当金として資金提供者に支払うことにした。A社が利用したクラウドファンディングの種類として,最も適切なものはどれか。

ア 貸付型クラウドファンディング イ 寄付型クラウドファンディング

ウ 購入型クラウドファンディング エ 投資型クラウドファンディング

解答:エ

クラウドファンディングとは、インターネット上で不特定多数の人から寄付や融資などの資金調達を行う方法です。

クラウドファンディングの種類はいくつかあります。

どれも型名から内容を推測できるはず!

解説

e-ビジネスに関する問題です。クラウドファンディングとは、インターネット上で不特定多数の人から寄付や融資などの資金調達を行う方法です。

クラウドファンディングの種類はいくつかあります。

- 貸付型

- ファンド運営者が提供された資金をもとに事業者に資金を貸し、利益を提供者に分配する

- 寄付型

- 無償で資金を提供する

- 購入型

- 資金提供によって成された製品やサービスを提供側に還元する

- 投資型

- 資金提供者に株式などを発行、利益を還元する

ポイント

投資型は、融資型クラウドファンディングやソーシャルレンディングとも呼ばれる。どれも型名から内容を推測できるはず!

問13

情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として,適切なものはどれか。

ア 国会などの立法機関が作成,保有する立法文書

イ 最高裁判所などの司法機関が作成,保有する司法文書

ウ 証券取引所に上場している企業が作成,保有する社内文書

エ 総務省などの行政機関が作成,保有する行政文書

解答:エ

情報公開法は、行政機関の保有する資料を開示請求する権利を方法について定められた法律です。

個人情報や警察・防衛・外交については開示されません。「行政文書」なのでエが正解です。

解説

その他の法律・ガイドライン・技術者情報倫理に関する問題です。情報公開法は、行政機関の保有する資料を開示請求する権利を方法について定められた法律です。

個人情報や警察・防衛・外交については開示されません。「行政文書」なのでエが正解です。

ポイント

社内文書がナシなのはわかるが、立法や司法も含むのでは?と思いがちだが、分野が別のため別に法律が必要。情報公開法はあくまで行政文書の開示に関するモノ。

問14

市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として,最も適切なものはどれか。

ア ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。

イ ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。

ウ ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。

エ ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。

解答:ア

シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアの購入者が外装を外したときに使用許諾条件に同意したとする使用許諾方法です。

アは正解。開封後は一定期間内でもソフトウェアの利用をしなくても契約を向無効にすることはできません。また、開封しない限りは契約成立しません。

解説

知的財産権に関する問題です。シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアの購入者が外装を外したときに使用許諾条件に同意したとする使用許諾方法です。

アは正解。開封後は一定期間内でもソフトウェアの利用をしなくても契約を向無効にすることはできません。また、開封しない限りは契約成立しません。

ポイント

シュリンクラップ契約のソフトウェアは、ソフトウェアパッケージに「外装を外したときに使用許諾条件に同意したとするよ!」と書いてある。

問15

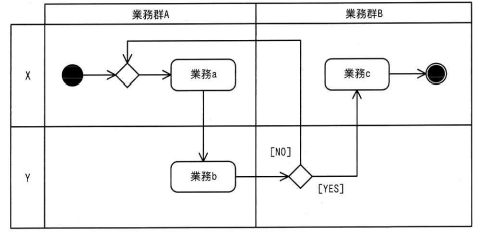

業務プロセスを,例示するUMLのアクティビティ図を使ってモデリングしたとき,表現できるものはどれか。

ア 業務で必要となるコスト イ 業務で必要となる時間

ウ 業務で必要となる成果物の品質指標 エ 業務で必要となる人の役割

解答:エ

UML(Unified Modeling Language:統一モデリング言語)は、システム設計を図式化するときに使う標準的な描き方です。 UMLにはいくつか種類があり、その中の一つ、アクティビティ図は一連の処理の流れを表現する図です。例を見ればわかりますが、業務の流れと分岐条件が最初から最後まで描かれています。各処理は人やシステムが行う内容なので「業務で必要となる人の役割」が表現きますが、業務で必要となるコスト・時間・成果物の品質指標は表現できません。

解説

開発プロセス・手法に関する問題です。UML(Unified Modeling Language:統一モデリング言語)は、システム設計を図式化するときに使う標準的な描き方です。 UMLにはいくつか種類があり、その中の一つ、アクティビティ図は一連の処理の流れを表現する図です。例を見ればわかりますが、業務の流れと分岐条件が最初から最後まで描かれています。各処理は人やシステムが行う内容なので「業務で必要となる人の役割」が表現きますが、業務で必要となるコスト・時間・成果物の品質指標は表現できません。

ポイント

UMLはいくつか種類があるけど、すべて詳細に覚える必要はない。それぞれどんな形か、何を表現する図か、がおおざっぱに理解できてればいい。

問16

マイナンバーに関する説明のうち,適切なものはどれか。

ア 海外居住者を含め,日本国籍を有する者だけに付与される。

イ 企業が従業員番号として利用しても構わない。

ウ 申請をすれば,希望するマイナンバーを取得できる。

エ 付与されたマイナンバーを,自由に変更することはできない。

解答:エ

マイナンバーは行政手続きで国民一人一人に割り振られた番号です。外国籍でも日本国内に住民票を持つ人に付与されますが、逆に海外居住者には付与されません。行政の手続きで使うことに限られるので、企業が従業員番号として利用することはできません。

マイナンバーは12桁の割り振られた番号で、好きな番号を取得することも、変更もできません。

解説

セキュリティ関連法規に関する問題です。マイナンバーは行政手続きで国民一人一人に割り振られた番号です。外国籍でも日本国内に住民票を持つ人に付与されますが、逆に海外居住者には付与されません。行政の手続きで使うことに限られるので、企業が従業員番号として利用することはできません。

マイナンバーは12桁の割り振られた番号で、好きな番号を取得することも、変更もできません。

ポイント

実際にマイナンバーを使う時のことを考えれば正解できると思う。毎年使うのは確定申告時ぐらい。あとは職場への提出とか。社会保障や税金関係の処理に使うと覚えておこう。

問17

BYODの事例として,適切なものはどれか。

ア 会社から貸与されたスマートフォンを業務中に私的に使用する。

イ 会社から貸与されたスマートフォンを業務で使用する。

ウ 会社が利用を許可した私物のスマートフォンを業務で使用する。

エ 私物のスマートフォンを業務中に私的に使用する。

解答:ウ

BYOD(Bring Your Own Device)とは、従業員の私物のPCやスマートフォンを業務に使うことです。

使いなれた機器の方いいし通信費も社員持ちで経費削減になるけど、セキュリティ上の問題が出てきます。

解説

業務プロセスに関する問題です。BYOD(Bring Your Own Device)とは、従業員の私物のPCやスマートフォンを業務に使うことです。

使いなれた機器の方いいし通信費も社員持ちで経費削減になるけど、セキュリティ上の問題が出てきます。

ポイント

イは当たり前でアとエはダメでしょう(笑)。よって知らなくても解けるだろうけど、BYODはよく出題されるので知っている方がいい。

問18

インダストリー4.0から顕著になった取組に関する記述として,最も適切なものはどれか。

ア 顧客ごとに異なる個別仕様の製品の,多様なITによるコスト低減と短納期での提供

イ 蒸気機関という動力を獲得したことによる,軽工業における,手作業による製品の生産から,工場制機械工業による生産への移行

ウ 製造工程のコンピュータ制御に基づく自動化による,大量生産品の更なる低コストでの製造

エ 動力の電力や石油への移行とともに,統計的手法を使った科学的生産管理による,同一規格の製品のベルトコンベア方式での大量生産

解答:ア

インダストリー4.0(第4次産業革命)とは、製造業でAIやIoTを活用した革新を指します。

イは第1次産業革命、ウは第3次産業革命、イは第2次産業革命です。

解説

経営・組織論に関する問題です。インダストリー4.0(第4次産業革命)とは、製造業でAIやIoTを活用した革新を指します。

イは第1次産業革命、ウは第3次産業革命、イは第2次産業革命です。

ポイント

歴史の勉強か!?ちょっと面白いと思った選択肢。他のは覚えなくてもいい。インダストリー4.0はAIとIoT、つまり最近の話、とだけ覚える。

問19

製造販売業A社は,バランススコアカードの考え方を用いて戦略テーマを設定した。業務プロセス(内部ビジネスプロセス)の視点に基づく戦略テーマとして,最も適切なものはどれか。

ア 売上高の拡大 イ 顧客ロイヤルティの拡大

ウ 従業員の技術力強化 エ 部品の共有化比率の向上

解答:エ

バランススコアカードは、企業の業績を「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」の4つのsh遅延から評価・分析する手法です。

業務プロセス(内部ビジネスプロセス)の視点では、業務プロセスで目標を達成できているか評価します。エの「部品の共有化比率の向上」は業務プロセスの視点に基づく戦略テーマです。

アは財務、イは顧客、ウは学習と成長の視点に基づく戦略テーマです。

各評価方法の特徴と、このバランススコアカードのように、複数視点や観点に分類を行う場合は、どの内容がどれに当てはまるか問う問題が出る。選択肢がそれぞれにちょうど当てはまるとも限らないので注意!

解説

ビジネス戦略と目標・評価に関する問題です。バランススコアカードは、企業の業績を「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」の4つのsh遅延から評価・分析する手法です。

業務プロセス(内部ビジネスプロセス)の視点では、業務プロセスで目標を達成できているか評価します。エの「部品の共有化比率の向上」は業務プロセスの視点に基づく戦略テーマです。

アは財務、イは顧客、ウは学習と成長の視点に基づく戦略テーマです。

ポイント

ビジネス戦略なんて社会人でもちょっと遠慮したい分野。しかし残念ながらそこそこよく出る。各評価方法の特徴と、このバランススコアカードのように、複数視点や観点に分類を行う場合は、どの内容がどれに当てはまるか問う問題が出る。選択肢がそれぞれにちょうど当てはまるとも限らないので注意!

問20

あるデータを表現するために,1個のJANコードか1個のORコードのどちらかの利用を検討する。表現できる最大のデータ量の大きい方を採用する場合,検討結果として,適切なものはどれか。

ア JANコードを採用する。

イ QRコードを採用する。

ウ 表現する内容によって最大データ量は変化するので決められない。

エ 表現できる最大のデータ量は同じなので決められない。

解答:イ

JANコードは製造国、メーカ、製品名などの情報を表すバーコードです。QRコードは英数字や漢字など多くの情報を表すことができます。表現できるデータはJANコードは数字で最大13文字、QRコードは英数字で4296文字です。よって、QRコードの方を採用するのが適切です。

解説

標準化関連に関する問題です。JANコードは製造国、メーカ、製品名などの情報を表すバーコードです。QRコードは英数字や漢字など多くの情報を表すことができます。表現できるデータはJANコードは数字で最大13文字、QRコードは英数字で4296文字です。よって、QRコードの方を採用するのが適切です。

ポイント

バーコードで表現できる内容と最大桁数(文字数)が出題されるよ!たまに見た目だけ問うサービス問題も。