ITパスポート 令和3年度 21-30問

ITパスポート 令和3年度 21-30問

21問

ABC分析の事例として,適切なものはどれか。

ア 顧客の消費行動を,時代,年齢,世代の三つの観点から分析する。

イ 自社の商品を,売上高の高い順に三つのグループに分類して分析する。

ウ マーケティング環境を,願客,競合,自社の三つの観点から分析する。

エ リピート顧客を,最新購買日,購買頻度,購買金額の三つの観点から分析する。

解答:イ

ABC分析は、値が全体に占める割合によって、項目をA・B・Cの3つのランクに分けて重要度を分析する分析手法です。

ランク分けには、値が大きい項目順に並べた棒グラフとそれぞれの値が全体に占める割合を累計していった折れ線グラフを組み合わせたパレート図を利用します。

解説

業務分析・データ利活用 に関する問題です。ABC分析は、値が全体に占める割合によって、項目をA・B・Cの3つのランクに分けて重要度を分析する分析手法です。

ランク分けには、値が大きい項目順に並べた棒グラフとそれぞれの値が全体に占める割合を累計していった折れ線グラフを組み合わせたパレート図を利用します。

ポイント

パレート図と、ABC分析はグラフの中ではダントツに出る!

22問

業務パッケージを活用したシステム化を検討している。情報システムのライフサイクルを,システム化計画プロセス,要件定義プロセス,開発プロセス,保守プロセスに分けたとき,システム化計画プロセスで実施する作業として,最も適切なものはどれか。

ア 機能,性能,価格などの観点から業務パッケージを評価する。

イ 業務パッケージの標準機能だけでは実現できないので,追加開発が必要なシステム機能の範囲を決定する。

ウ システム運用において発生した障害に関する分析,対応を行う。

エ システム機能を実現するために必要なパラメタを業務パッケージに設定する。

解答:ア

【ソフトウェアライフサイクル】

システム化計画プロセス システムの構想を立案

要件定義プロセス システム化の範囲と機能、性能、利用方法を明らかにする

開発プロセス 要件定義をもとに開発

運用プロセス 実際の環境でシステムを運用

保守プロセス 不具合対応・変更・改善を行う

業務パッケージを活用したシステム化のシステム化計画プロセスでは、システムの構想を練る段階で、その業務パッケージの活用が問題ないか・適切か等、機能、性能、価格などの観点から業務パッケージを評価します。

イは要件定義プロセス、ウは保守プロセス、エは開発プロセスで実施する作業です。

ソフトウェアライフサイクルの各プロセスは問題によって違う。

保守プロセスは入ったり入らなかったり、この問題では運用プロセスが抜けている。システム化計画プロセスは企画プロセスになる場合もある。

解説

システム化計画 に関する問題です。【ソフトウェアライフサイクル】

システム化計画プロセス システムの構想を立案

要件定義プロセス システム化の範囲と機能、性能、利用方法を明らかにする

開発プロセス 要件定義をもとに開発

運用プロセス 実際の環境でシステムを運用

保守プロセス 不具合対応・変更・改善を行う

業務パッケージを活用したシステム化のシステム化計画プロセスでは、システムの構想を練る段階で、その業務パッケージの活用が問題ないか・適切か等、機能、性能、価格などの観点から業務パッケージを評価します。

イは要件定義プロセス、ウは保守プロセス、エは開発プロセスで実施する作業です。

ポイント

普通に考えればいい。利用するものが実際合ってなかったら取り返しがつかないので、最初の企画段階で調査しておかないと企画倒れになる。ソフトウェアライフサイクルの各プロセスは問題によって違う。

保守プロセスは入ったり入らなかったり、この問題では運用プロセスが抜けている。システム化計画プロセスは企画プロセスになる場合もある。

23問

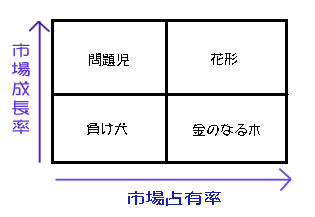

プロダクトポートフォリオマネジメントは,企業の経営資源を最適配分するために使用する手法であり,製品やサービスの市場成長率と市場におけるシェアから,その戦略的な位置付けを四つの領域に分類する。市場シェアは低いが急成長市場にあり,将来の成長のために多くの資金投入が必要となる領域はどれか。

ア 金のなる木 イ 花形 ウ 負け犬 エ 問題児

解答:エ

プロダクトポートフォリオマネジメントは、企業が扱う事業や商品が、市場でどのような位置にあるかを把握することで、経営資源の配分方法を図る分析手法です。

市場成長率を縦軸に、自社の市場占有率を横軸にとった表を使います。矢印の方向が「高」です。

花形 さらなる投資を行う

金のなる木 投資を必要最小限に抑え、得た利益をほかの事業の資金にする

問題児 積極的な投資を行って「花形」にするか、「負け犬」にならないうちに撤退

負け犬 撤退か売却を検討

市場シェアは低いが急成長市場にあり、将来の成長のために多くの資金投入が必要となる領域は「問題児」です。

自分の覚えた図と問題の図が違ってても意味は同じ。

解説

経営戦略手法 に関する問題です。プロダクトポートフォリオマネジメントは、企業が扱う事業や商品が、市場でどのような位置にあるかを把握することで、経営資源の配分方法を図る分析手法です。

市場成長率を縦軸に、自社の市場占有率を横軸にとった表を使います。矢印の方向が「高」です。

花形 さらなる投資を行う

金のなる木 投資を必要最小限に抑え、得た利益をほかの事業の資金にする

問題児 積極的な投資を行って「花形」にするか、「負け犬」にならないうちに撤退

負け犬 撤退か売却を検討

市場シェアは低いが急成長市場にあり、将来の成長のために多くの資金投入が必要となる領域は「問題児」です。

ポイント

縦軸と横軸の大小を間違えないように覚えよう。自分の覚えた図と問題の図が違ってても意味は同じ。

24問

テレワークに関する記述として,最も適切なものはどれか。

ア ITを活用した,場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと

イ ある業務に対して従来割り当てていた人数を増員し,業務を細分化して配分すること

ウ 個人が所有するPCやスマートデバイスなどの機器を,会社が許可を与えた上でオフィスでの業務に利用させること

エ 仕事の時間と私生活の時間の調和に取り組むこと

解答:ア

テレワークは、コンピュータとインターネット環境を利用してオフィスに出勤することなく業務を行う働き方です。

イはワークシェアリング、ウはBYOD(Bring Your Own Device)、エはワークライフバランスの説明です。

解説

業務プロセス に関する問題です。テレワークは、コンピュータとインターネット環境を利用してオフィスに出勤することなく業務を行う働き方です。

イはワークシェアリング、ウはBYOD(Bring Your Own Device)、エはワークライフバランスの説明です。

ポイント

これを間違える人は少ないだろう。サービス問題。

25問

暗号資産に関する記述として,最も適切なものはどれか。

ア 暗号資産交換業の登録業者であっても,利用者の情報管理が不適切なケースがあるので,登録が無くても信頼できる業者を選ぶ。

イ 暗号資産の価格変動には制限が設けられているので,価値が急落したり,突然無価値になるリスクは考えなくてよい。

ウ 暗号資産の利用者は,暗号資産交換業者から契約の内容などの説明を受け,取引内容やリスク,手数料などについて把握しておくとよい。

エ 金融庁や財務局などの官公署は,安全性が優れた暗号資産の情報提供を行っているので,官公署の職員から勧められた暗号資産を主に取引する。

解答:ウ

暗号資産は、インターネット上で、商品やサービスの代金として支払うことのできる仮想の通貨です。 利用者は暗号資産交換業者から契約の内容などの説明を受けて、取引内容やリスク、手数料などについて把握しておく必要があります。

暗号資産交換業の登録業者は、利用者の安全な情報管理について厳しく義務づけられています。登録がないのは違法業者なので、情報管理が不適切な確率が高いです。

暗号資産は、暗号資産の価格変動には制限が設けられていないので、リスクがあります。また、官公署の職員がおすすめの取引などの情報提供を行うことはありません。

暗号資産の取引を管理する技術であるブロックチェーンの問題のほうがよく出る。業者については初出。

解説

e-ビジネスに関する問題です。暗号資産は、インターネット上で、商品やサービスの代金として支払うことのできる仮想の通貨です。 利用者は暗号資産交換業者から契約の内容などの説明を受けて、取引内容やリスク、手数料などについて把握しておく必要があります。

暗号資産交換業の登録業者は、利用者の安全な情報管理について厳しく義務づけられています。登録がないのは違法業者なので、情報管理が不適切な確率が高いです。

暗号資産は、暗号資産の価格変動には制限が設けられていないので、リスクがあります。また、官公署の職員がおすすめの取引などの情報提供を行うことはありません。

ポイント

仮想通貨の名称の方が一般的。暗号資産の取引を管理する技術であるブロックチェーンの問題のほうがよく出る。業者については初出。

26問

企業の人事機能の向上や,働き方改革を実現することなどを目的として,人事評価や人材採用などの人事関連業務に,AIやIoTといったITを活用する手法を表す用語として,最も適切なものはどれか。

ア e-ラーニング イ FinTech

ウ HRTech エ コンピテンシ

解答:ウ

人事評価や人材採用などの人事関連業務に,AIやIoTといったITを活用する手法を表す用語はHRTechです。人事(Human Resources)とテクノロジー(Technology)を合わせた言葉です。

人事に関するあらゆるデータを一元管理して人事関連業務の効率化を図り、人材確保や配属の最適化、離職率の改善などが期待されます。

e-ラーニングは学習用ソフトウェアなどを使用して行う教育のことです。

FinTechは金融業でITを活用してこれまでにない革新的なサービスを開拓する取組みです。

コンピテンシは仕事で優秀な成果を発揮する人材の行動特性や能力のことです。

解説

経営・組織論に関する問題です。人事評価や人材採用などの人事関連業務に,AIやIoTといったITを活用する手法を表す用語はHRTechです。人事(Human Resources)とテクノロジー(Technology)を合わせた言葉です。

人事に関するあらゆるデータを一元管理して人事関連業務の効率化を図り、人材確保や配属の最適化、離職率の改善などが期待されます。

e-ラーニングは学習用ソフトウェアなどを使用して行う教育のことです。

FinTechは金融業でITを活用してこれまでにない革新的なサービスを開拓する取組みです。

コンピテンシは仕事で優秀な成果を発揮する人材の行動特性や能力のことです。

ポイント

AIやIoTが関連したものは今後絶対にでる!

27問

BYODの事例として,適切なものはどれか。

ア 大手通信事業者から回線の卸売を受け,自社ブランドの通信サービスを開始した。

イ ゴーグルを通してあたかも現実のような映像を見せることで,ゲーム世界の臨場感を高めた。

ウ 私物のスマートフォンから会社のサーバにアクセスして,電子メールやスケジューラを利用することができるようにした。

エ 図書館の本にICタグを付け,簡単に蔵書の管理ができるようにした。

解答:ウ

BYODは、社員が私物としてもつPCやスマートフォンなどを業務にも活用することです。

社員は自分の使い慣れた機器が利用でき、会社側は費用削減に繋がるというメリットがありますが、セキュリティの問題などデメリットもあります。

アはMVNO(仮想移動体通信事業者)、イはVR(仮想現実)、エはRFIDの事例です。

それほどBYODという頭文字だけでは何だか想像ができないということ。非常によく出る。

解説

業務プロセスに関する問題です。BYODは、社員が私物としてもつPCやスマートフォンなどを業務にも活用することです。

社員は自分の使い慣れた機器が利用でき、会社側は費用削減に繋がるというメリットがありますが、セキュリティの問題などデメリットもあります。

アはMVNO(仮想移動体通信事業者)、イはVR(仮想現実)、エはRFIDの事例です。

ポイント

みごとに選択肢の分野が全て違う(笑)それほどBYODという頭文字だけでは何だか想像ができないということ。非常によく出る。

28問

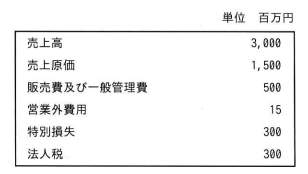

次の当期末損益計算資料から求められる経常利益は何百万円か。

ア 385 イ 685 ウ 985 エ 1,000

解答:ウ

損益計算書は、企業の収益と費用を記載した書類です。

まず、資料から売上総利益を求めます。全て単位は百万円です。

売上高 - 売上原価

3,000 - 1,500 = 1,500

次に営業利益は

売上総利益 - 販売管理費

販売管理費は販売費および一般管理費にあたります。

1,500 - 500 = 1,000

経常利益は

営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用

1,000 + 0 - 15 = 985

経常利益は985百万円となます。

損益計算書の例。単位と数値は適当です。

最初から勉強を切り捨てるのもアリ。

問題の損益計算資料では、ない項目もあるので、そこは0で計算しよう。

解説

会計・財務に関する問題です。損益計算書は、企業の収益と費用を記載した書類です。

まず、資料から売上総利益を求めます。全て単位は百万円です。

売上高 - 売上原価

3,000 - 1,500 = 1,500

次に営業利益は

売上総利益 - 販売管理費

販売管理費は販売費および一般管理費にあたります。

1,500 - 500 = 1,000

経常利益は

営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用

1,000 + 0 - 15 = 985

経常利益は985百万円となます。

損益計算書の例。単位と数値は適当です。

| 売上 | 300 | |

|---|---|---|

| 売上原価 | 200 | |

| 売上総利益 (粗利益) | 100 | 売上高 - 売上原価 |

| 販売管理費 (販売費及び一般管理費) | 40 | |

| 営業利益 | 60 | 売上総利益 - 販売管理費 |

| 営業外収益 | 10 | |

| 営業外費用 | 20 | |

| 経常利益 | 50 | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |

| 特別利益 | 5 | |

| 特別損失 | 3 | |

| 税引前当期純利益 | 52 | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 |

| 法人税等 | 12 | |

| 当期純利益 | 40 | 税引前当期純利益-法人税等 |

ポイント

損益計算書でのそれぞれの計算式は、「利益」はプラス、「費」はマイナスで、上から順番に計算。全部覚えているにこしたことはないけど、無理しないでいい項目。最初から勉強を切り捨てるのもアリ。

問題の損益計算資料では、ない項目もあるので、そこは0で計算しよう。

29問

粗利益を求める計算式はどれか。

ア (売上高) - (売上原価)

イ (営業利益) + (営業外収益) - (営業外費用)

ウ (経常利益) + (特別利益) - (特別損失)

エ (税引前当期純利益) - (法人税,住民税及び事業税)

解答:ア

損益計算書の粗利益は (売上高) - (売上原価) で計算します。

イは経常利益、ウは税引前当期純利益、エは当期純利益を求める計算式です。

損益計算書の例。単位と数値は適当です。

最初から勉強を切り捨てるのもアリ。

解説

会計・財務に関する問題です。損益計算書の粗利益は (売上高) - (売上原価) で計算します。

イは経常利益、ウは税引前当期純利益、エは当期純利益を求める計算式です。

損益計算書の例。単位と数値は適当です。

| 売上 | 300 | |

|---|---|---|

| 売上原価 | 200 | |

| 売上総利益 (粗利益) | 100 | 売上高 - 売上原価 |

| 販売管理費 (販売費及び一般管理費) | 40 | |

| 営業利益 | 60 | 売上総利益 - 販売管理費 |

| 営業外収益 | 10 | |

| 営業外費用 | 20 | |

| 経常利益 | 50 | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |

| 特別利益 | 5 | |

| 特別損失 | 3 | |

| 税引前当期純利益 | 52 | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 |

| 法人税等 | 12 | |

| 当期純利益 | 40 | 税引前当期純利益-法人税等 |

ポイント

損益計算書でのそれぞれの計算式は、「利益」はプラス、「費」はマイナスで、上から順番に計算。全部覚えているにこしたことはないけど、無理しないでいい項目。最初から勉強を切り捨てるのもアリ。

30問

情報の取扱いに関する不適切な行為a~cのうち,不正アクセス禁止法で定められている禁止行為に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。

- オフィス内で拾った手帳に記載されていた他人の利用者IDとパスワードを無断で使って,自社のサーバにネットワークを介してログインし,格納されていた人事評価情報を閲覧した。

- 同僚が席を離れたときに,同僚のPCの画面に表示されていた,自分にはアクセスする権限のない人事評価情報を閲覧した。

- 部門の保管庫に保管されていた人事評価情報が入ったUSBメモリを上司に無断で持ち出し,自分のPCで人事評価情報を閲覧した。

解答:ア

不正アクセス禁止法は、パスワードでアクセス制限されているコンピュータにネットワークを介して不正にアクセスする行為を不正アクセスを禁止する法律です。aがまさに禁止行為そのものです。

bは他人のIDを使ったわけではなく、cはネットワークも介さずアクセス制限もされていないので禁止行為に該当しません。

ポイントは

・他人のIDを使って

・ネットワークを介して

・アクセス制限された情報を閲覧

の3点です。

解説

セキュリティ関連法規に関する問題です。不正アクセス禁止法は、パスワードでアクセス制限されているコンピュータにネットワークを介して不正にアクセスする行為を不正アクセスを禁止する法律です。aがまさに禁止行為そのものです。

bは他人のIDを使ったわけではなく、cはネットワークも介さずアクセス制限もされていないので禁止行為に該当しません。

ポイント

不正アクセス禁止法は、毎回必ず出ると思っていい!ポイントは

・他人のIDを使って

・ネットワークを介して

・アクセス制限された情報を閲覧

の3点です。