ITパスポート 令和2年度 11-20問

ITパスポート 令和2年度 11-20問

問11

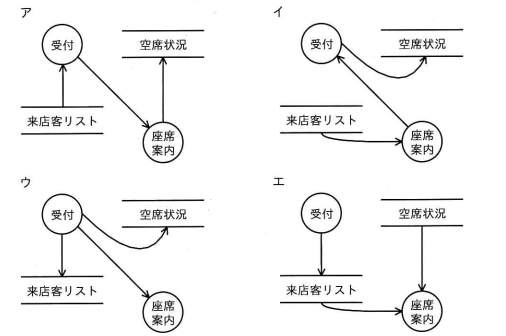

あるレストランでは,受付時に来店した客の名前を来店客リストに記入し,座席案内時に来店客リストと空席状況の両方を参照している。この一連の業務をDFDで表現したものとして,最も適切なものはどれか。

解答:エ

DFD(Data Flow Diagram)は、業務プロセスをモデリングする手法で、業務の処理過程と、その間でやりとりされるデータの流れを示します。

DFDで使う記号は次の通り。

業務で使うデータは「来店客リスト」と「空席状況」です。受付時に来店した客の名前を来店客リストに記入します。

このとき、受付処理からデータ「来店客リスト」へのデータの流れが発生します。

座席案内処理では「来店客リスト」と「空席状況」の両方を参照するので、両方のデータから座席案内処理に向かってデータのが流れが発生します。

この一連の業務をDFDで表現したものは、エとなります。

ポイントはデータの流れ。つまり矢印部分。

データが「どこ」から、「入(記入・入力)」なのか「出(参照)」なのかに注目すればいい。

選択肢の図を全部見て消去法でもいい。

解説

業務プロセスに関する問題です。DFD(Data Flow Diagram)は、業務プロセスをモデリングする手法で、業務の処理過程と、その間でやりとりされるデータの流れを示します。

DFDで使う記号は次の通り。

| 記号 | 意味 |

|---|---|

| データの入出所 |

| 処理 |

| データの流れ |

| データ(ファイルやデータベース) |

業務で使うデータは「来店客リスト」と「空席状況」です。受付時に来店した客の名前を来店客リストに記入します。

このとき、受付処理からデータ「来店客リスト」へのデータの流れが発生します。

座席案内処理では「来店客リスト」と「空席状況」の両方を参照するので、両方のデータから座席案内処理に向かってデータのが流れが発生します。

この一連の業務をDFDで表現したものは、エとなります。

ポイント

DFDの記号の説明は問題文と巻末には入らないので、全部あらかじめ覚えておこう。ポイントはデータの流れ。つまり矢印部分。

データが「どこ」から、「入(記入・入力)」なのか「出(参照)」なのかに注目すればいい。

選択肢の図を全部見て消去法でもいい。

問12

A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。

ア 請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。

イ 請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する。

ウ 請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。

エ 請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する。

解答:ウ

請負契約は仕事の一部をほかの企業に委託する契約です。労働者への仕事の指揮は請負会社が行い、雇用契約も請負会社との間に結びます。

派遣契約は派遣会社から人材を派遣してもらう契約です。雇用契約は労働者と派遣会社の間に結んで、給料も派遣会社からもらいますが、仕事の指揮は派遣先から受けます。

開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき、著作権は開発した側に帰属します。

請負契約で開発するのは請負会社B社で、派遣契約で開発するのは派遣先A社です。

派遣契約は人を売る。(言い方!)

著作権は開発した側に帰属。

解説

知的財産権に関する問題です。請負契約は仕事の一部をほかの企業に委託する契約です。労働者への仕事の指揮は請負会社が行い、雇用契約も請負会社との間に結びます。

派遣契約は派遣会社から人材を派遣してもらう契約です。雇用契約は労働者と派遣会社の間に結んで、給料も派遣会社からもらいますが、仕事の指揮は派遣先から受けます。

開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき、著作権は開発した側に帰属します。

請負契約で開発するのは請負会社B社で、派遣契約で開発するのは派遣先A社です。

ポイント

請負契約は出来上がったもの・仕事を売る。派遣契約は人を売る。(言い方!)

著作権は開発した側に帰属。

問13

情報の取扱いに関する不適切な行為a~cのうち、不正アクセス禁止法で定められている禁止行為に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。

- オフィス内で拾った手帳に記載されていた他人のIDとパスワードを無断で使い、ネットワークを介して自社のサーバにログインし、サーバに格納されていた人事評価情報を閲覧した。

- 自分には閲覧権限のない人事評価情報を盗み見するために,他人のネットワークIDとパスワードを無断で入手し、自分の手帳に記録した。

- 部門の保管庫に保管されていた人事評価情報が入ったUSBメモリを上司に無断で持ち出し、自分のPCに直接接続してその人事評価情報をコピーした。

解答:イ

不正アクセス禁止法は、パスワードでアクセス制限されているコンピュータに、ネットワークを介して不正にアクセスする行為です。

他人のIDとパスワードを無断で他人に教える、利用してアクセスする、セキュリティ上の弱点をついて侵入する、などが禁止行為となります。

aとbは他人のIDとパスワードを無断で使ってアクセスしているので禁止行為です。 cはアクセス制限されているコンピュータにネットワークを介して不正にアクセスしていないので禁止行為にあたりません。

これも地味に出題される。

解説

セキュリティ関連法規に関する問題です。不正アクセス禁止法は、パスワードでアクセス制限されているコンピュータに、ネットワークを介して不正にアクセスする行為です。

他人のIDとパスワードを無断で他人に教える、利用してアクセスする、セキュリティ上の弱点をついて侵入する、などが禁止行為となります。

aとbは他人のIDとパスワードを無断で使ってアクセスしているので禁止行為です。 cはアクセス制限されているコンピュータにネットワークを介して不正にアクセスしていないので禁止行為にあたりません。

ポイント

アクセス制限をしているコンピュータに、ネットワークを介してアクセスすることが禁止行為。不正に情報をとっても↑の2点を満たしていないと禁止行為にあたらない。これも地味に出題される。

問14

ウェアラブルデバイスを用いている事例として,最も適切なものはどれか。

ア PCやタブレット端末を利用して,ネットワーク経由で医師の診療を受ける。

イ スマートウォッチで血圧や体温などの測定データを取得し,異常を早期に検知する。

ウ 複数の病院のカルテを電子化したデータをクラウドサーバで管理し,データの共有を行う。

エ ベッドに人感センサを設置し,一定期間センサに反応がない場合に通知を行う。

解答:イ

ウェアラブルデバイスは、腕や頭など身に着けたまま使えるコンピュータです。腕時計や眼鏡が有名。

スマートウォッチで血圧や体温などの測定データを取得し、異常を早期に検知するのはウェアラブルデバイスを用いている事例です。

スマートウォッチは腕時計型のウェアラブルデバイスです。

アはオンライン診療、ウはクラウドサービス、エはIoTの事例です。

解説

IoTシステム・組込みシステムに関する問題です。ウェアラブルデバイスは、腕や頭など身に着けたまま使えるコンピュータです。腕時計や眼鏡が有名。

スマートウォッチで血圧や体温などの測定データを取得し、異常を早期に検知するのはウェアラブルデバイスを用いている事例です。

スマートウォッチは腕時計型のウェアラブルデバイスです。

アはオンライン診療、ウはクラウドサービス、エはIoTの事例です。

ポイント

眼鏡はスマートグラス。

問15

SCMの説明として,適切なものはどれか。

ア 営業,マーケティング,アフターサービスなど,部門間で情報や業務の流れを統合し、顧客満足度と自社利益を最大化する。

イ 調達,生産,流通を経て消費者に至るまでの一連の業務を,取引先を含めて全体最適の視点から見直し,納期短縮や在庫削減を図る。

ウ 顧客ニーズに適合した製品及びサービスを提供することを目的として,業務全体を最適な形に革新・再設計する。

エ 調達,生産,販売,財務・会計,人事などの基幹業務を一元的に管理し,経営資源の最適化と経営の効率化を図る。

解答:イ

SCM(Supply Chain Management)は、調達から設計、製造、販売までの一連のプロセスを全体で管理して、全体最適化を目指すシステムです。

アはCRM(Customer Relationship Management)、ウはBPR(Business Process Reengineering)、エはERP(Enterprise Resource Planning)の説明です。

CRM(Customer Relationship Management)はCustomer:顧客

SCM(Supply Chain Management)はSupply Chain:一連の業務

BPR(Business Process Reengineering)はReengineering:革新・再設計

ERP(Enterprise Resource Planning)はResource Planning:経営資源の最適化

解説

経営管理システムに関する問題です。SCM(Supply Chain Management)は、調達から設計、製造、販売までの一連のプロセスを全体で管理して、全体最適化を目指すシステムです。

アはCRM(Customer Relationship Management)、ウはBPR(Business Process Reengineering)、エはERP(Enterprise Resource Planning)の説明です。

ポイント

覚えにくい事の代表。キーとなる単語から覚えよう。CRM(Customer Relationship Management)はCustomer:顧客

SCM(Supply Chain Management)はSupply Chain:一連の業務

BPR(Business Process Reengineering)はReengineering:革新・再設計

ERP(Enterprise Resource Planning)はResource Planning:経営資源の最適化

問16

新製品の開発に当たって生み出される様々な成果a~cのうち,特許法による保護の対象となり得るものだけを全て挙げたものはどれか。

- 機能を実現するために考え出された独創的な発明

- 新製品の形状,模様,色彩など,斬新的な発想で創作されたデザイン

- 新製品発表に向けて考え出された新製品のブランド名

解答:ア

特許法は知的財産権のうち4つある産業財産権の一つで、新しいアイディアや発明が保護の対象となります。

aの機能を実現するために考え出された独創的な発明は特許法の保護の対象となります。

bは意匠権、cは商標権の保護の対象となります。

特許権は新しいアイディアや発明

実用新案権は商品の形状や構造、組合せ方などのアイディア

意匠権は商品の工業的デザイン

商標権は商品名やロゴマーク

それぞれの権利の保護の対象や存続期間がよく出題される。

解説

知的財産権に関する問題です。特許法は知的財産権のうち4つある産業財産権の一つで、新しいアイディアや発明が保護の対象となります。

aの機能を実現するために考え出された独創的な発明は特許法の保護の対象となります。

bは意匠権、cは商標権の保護の対象となります。

ポイント

知的財産権は4つ。保護の対象の組合せ特許権は新しいアイディアや発明

実用新案権は商品の形状や構造、組合せ方などのアイディア

意匠権は商品の工業的デザイン

商標権は商品名やロゴマーク

それぞれの権利の保護の対象や存続期間がよく出題される。

問17

複数の企業が,研究開発を共同で行って新しい事業を展開したいと思っている。共同出資によって,新しい会社を組織する形態として,適切なものはどれか。

ア M&A イ クロスライセンス

ウ ジョイントベンチャ エ スピンオフ

解答:ウ

複数の企業が共同出資によって、新しい会社を組織する形態はジョイントベンチャです。

M&Aは企業の合併・買収です。

クロスライセンスは複数の会社が所有する知的財産権の使用を互いに許諾し合うことです。

スピンオフは既存の会社からある部門を切り離して独立させることです。

名称と一緒に目的やメリットの違いを覚えよう!

その時流行ってるものほどよく出題される!

解説

経営戦略手法に関する問題です。複数の企業が共同出資によって、新しい会社を組織する形態はジョイントベンチャです。

M&Aは企業の合併・買収です。

クロスライセンスは複数の会社が所有する知的財産権の使用を互いに許諾し合うことです。

スピンオフは既存の会社からある部門を切り離して独立させることです。

ポイント

会社や事業の一部を合わせるのか、分割するのか、戦略は複数ある。名称と一緒に目的やメリットの違いを覚えよう!

その時流行ってるものほどよく出題される!

問18

UX(User Experience)の説明として,最も適切なものはどれか。

ア 主に高齢者や障害者などを含め,できる限り多くの人が等しく利用しやすいように配慮したソフトウェア製品の設計

イ 顧客データの分析を基に顧客を識別し,コールセンタやインターネットなどのチャネルを用いて顧客との関係を深める手法

ウ 指定された条件の下で,利用者が効率よく利用できるソフトウェア製品の能力

エ 製品,システム,サービスなどの利用場面を想定したり,実際に利用したりすることによって得られる人の感じ方や反応

解答:エ

UX(User Experience)は、製品やサービスを利用した際に得られるユーザ体験のことです。

わかりやすい、使い勝手が良いなどに加えて感動、印象などの「体験」を指します。

アはユニバーサルデザイン、イはCRM(Customer Relationship Management)、ウはユーザビリティの説明です。

・ユーザビリティは「使いやすさ」

・ユーザーインターフェース(User Interface:UI)とは、サービスやプロダクトとユーザーの接点のことで、ユーザーにとって使いやすい画面デザインなど。ユーザビリティを考えて作ると〇

・UXは、UIを含んだユーザ体験

解説

マーケティングに関する問題です。UX(User Experience)は、製品やサービスを利用した際に得られるユーザ体験のことです。

わかりやすい、使い勝手が良いなどに加えて感動、印象などの「体験」を指します。

アはユニバーサルデザイン、イはCRM(Customer Relationship Management)、ウはユーザビリティの説明です。

ポイント

特に最近の言葉は明確にこれ!と定義するのが難しいので、似たような言葉で混同するような問題はめったに出ないが、一応区別しておくと良い。・ユーザビリティは「使いやすさ」

・ユーザーインターフェース(User Interface:UI)とは、サービスやプロダクトとユーザーの接点のことで、ユーザーにとって使いやすい画面デザインなど。ユーザビリティを考えて作ると〇

・UXは、UIを含んだユーザ体験

問19

ディープラーニングを構成する技術の一つであり,人間の脳内にある神経回路を数学的なモデルで表現したものはどれか。

ア コンテンツデリバリネットワーク イ ストレージエリアネットワーク

ウ ニューラルネットワーク エ ユビキタスネットワーク

解答:ウ

ディープラーニングとは、コンピュータが規則性やルールを自動的に学習する機械学習で、規則性やルールをコンピュータ自身が見つけ出して学習する方法です。ディープラーニングで人間の脳神経回路を数学的なモデルで表現する技術はニューラルネットワークです。

コンテンツデリバリネットワーク(Content Delivery Network:CDN)は、デジタルコンテンツを分散配置してスムーズな配信を行う仕組みです。

ストレージエリアネットワーク(Storage Area Network:SAN)は、ハードディスクなどのストレージとサーバをネットワーク化したシステムです。

ユビキタスネットワークはいつでもどこでも誰でも利用できるネットワークや環境の事です。

機械学習も流行の分野なので要チェック!実際どんなのだかわからなくても言葉だけでも覚えておこう!

解説

情報に関する理論に関する問題です。ディープラーニングとは、コンピュータが規則性やルールを自動的に学習する機械学習で、規則性やルールをコンピュータ自身が見つけ出して学習する方法です。ディープラーニングで人間の脳神経回路を数学的なモデルで表現する技術はニューラルネットワークです。

コンテンツデリバリネットワーク(Content Delivery Network:CDN)は、デジタルコンテンツを分散配置してスムーズな配信を行う仕組みです。

ストレージエリアネットワーク(Storage Area Network:SAN)は、ハードディスクなどのストレージとサーバをネットワーク化したシステムです。

ユビキタスネットワークはいつでもどこでも誰でも利用できるネットワークや環境の事です。

ポイント

正解だけ種類が違う問題。機械学習も流行の分野なので要チェック!実際どんなのだかわからなくても言葉だけでも覚えておこう!

問20

労働者派遣は,通常の派遣と,将来の雇用を想定した紹介予定派遣の二つに分けられる。前者の労働者派遣の契約に当たり派遣先が派遣元に要求する派遣労働者の受入条件として,適切なものはどれか。

ア 候補者が備えるべきスキルの指定

イ 候補者の年齢及び性別の指定

ウ 候補者の派遣先による事前面接

エ 候補者の履歴書の派遣先への事前提出

解答:ア

労働者派遣では、派遣される労働者を特定することを目的として、事前に面接の要請や履歴書の提出、年齢及び性別指名をすることはできません。候補者が備えるべきスキルの指定は認められています。

将来の雇用を想定した紹介予定派遣ではこの限りではありません。

労働者派遣法では、他にも特定の職業への派遣や、期間を超えての派遣の禁止などが決められている。

解説

労働関連・取引関連法規に関する問題です。労働者派遣では、派遣される労働者を特定することを目的として、事前に面接の要請や履歴書の提出、年齢及び性別指名をすることはできません。候補者が備えるべきスキルの指定は認められています。

将来の雇用を想定した紹介予定派遣ではこの限りではありません。

ポイント

法律の禁止行為はよく出題される。労働者派遣法では、他にも特定の職業への派遣や、期間を超えての派遣の禁止などが決められている。