ITパスポート 令和2年度 31-40問

ITパスポート 令和2年度 31-40問

問31

利用者と提供者をマッチングさせることによって,個人や企業が所有する自動車,住居,衣服などの使われていない資産を他者に貸与したり,提供者の空き時間に買い物代行,語学レッスンなどの役務を提供したりするサービスや仕組みはどれか。

ア クラウドコンピューティング イ シェアリングエコノミー

ウ テレワーク エ ワークシェアリング

解答:イ

個人や企業が所有する、使用していない自動車や自宅の空きスペースなをほかの人へ貸したり共同で使用したりする仕組みをシェアリングエコノミーといいます。

家事代行や語学レッスンなどのスキル提供もあります。有形・無形資産をインターネットを介して取引する形態のサービスです。

クラウドコンピューティングはインターネットを介してハードウェアやソフトウェアを利用する仕組みです。

テレワークは情報通信技術を活用して時間や場所に縛られることなく柔軟に働く形態のことです。

ワークシェアリングは仕事を複数人で分担して一人あたりの労働時間を短くすることです。

解説

業務プロセスに関する問題です。個人や企業が所有する、使用していない自動車や自宅の空きスペースなをほかの人へ貸したり共同で使用したりする仕組みをシェアリングエコノミーといいます。

家事代行や語学レッスンなどのスキル提供もあります。有形・無形資産をインターネットを介して取引する形態のサービスです。

クラウドコンピューティングはインターネットを介してハードウェアやソフトウェアを利用する仕組みです。

テレワークは情報通信技術を活用して時間や場所に縛られることなく柔軟に働く形態のことです。

ワークシェアリングは仕事を複数人で分担して一人あたりの労働時間を短くすることです。

ポイント

選択肢どれも出る。どういうものか内容・仕組みと一緒に利用するメリットを覚えておこう!

問32

ある会社のECサイトでは,利用者からのチャットでの多様な問合せについて,オペレータが対応する仕組みから,ソフトウェアによる自動対応に変更した。このとき,利用者の過去のチャットの内容などを学習して,会話の流れから適切な回答を推測できる仕組みに変更するために使われた技術として,最も適切なものはどれか。

ア AI イ AR ウ CRM エ ERP

解答:ア

チャットでの問合せでソフトウェアによる自動対応を行う仕組みをチャットボットといいます。

AI(Artificial Intelligence:人工知能)の機械学習でデータを蓄積して会話の流れから適切な回答を返します。

AR(Augmented Reality:拡張現実)は現実世界に仮想世界を重ね合わせて表示する技術です。

CRM(Customer Relationship Management)は顧客情報を分析して顧客と良好な関係を築き、売上の拡大を目指す手法です。

ERP(Enterprise Resource Planning)は経営資源を統合的に管理するシステムです。

チャットボットは非常に出題率が高い。マネジメントのサービスデスクとしても出題される。

解説

ビジネスシステムに関する問題です。チャットでの問合せでソフトウェアによる自動対応を行う仕組みをチャットボットといいます。

AI(Artificial Intelligence:人工知能)の機械学習でデータを蓄積して会話の流れから適切な回答を返します。

AR(Augmented Reality:拡張現実)は現実世界に仮想世界を重ね合わせて表示する技術です。

CRM(Customer Relationship Management)は顧客情報を分析して顧客と良好な関係を築き、売上の拡大を目指す手法です。

ERP(Enterprise Resource Planning)は経営資源を統合的に管理するシステムです。

ポイント

AIの技術で代表的なものはチャットボット、自動運転、バーチャルアシストなど。チャットボットは非常に出題率が高い。マネジメントのサービスデスクとしても出題される。

問33

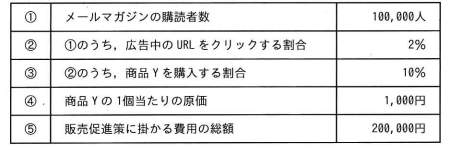

インターネット上で通信販売を行っているA社は,販売促進策として他社が発行するメールマガジンに自社商品Yの広告を出すことにした。広告は,メールマガジンの購読者が広告中のURLをクリックすると,その商品ページが表示される仕組みになっている。この販売促進策の前提を表のとおりとしたとき,この販売促進策での収支がマイナスとならないようにするためには,商品Yの販売価格は少なくとも何円以上である必要があるか。ここで,購入者による商品Yの購入は1人1個に限定されるものとする。また,他のコストは考えないものとする。

ア 1,020 イ 1,100 ウ 1,500 エ 2,000

解答:エ

販売促進策での収支がマイナスとならないようにするためには、売上は販売促進策にかかった費用額以上である必要があります。

費用 ≦ 売上

まずは売上を計算します。売上は①~③の内容から計算します。

①のメールマガジンの購買者数は100,000人です。②の①のうち広告中のURLをクリックする割合は2%なので、②の数は

となります。③は②のうち商品Yを購入する割合は10%なので、売上個数は

200個です。

商品Yの販売価格をxとします。

x円 × 200個 = 200x円

売上は200x円になります。

次に費用を計算してみます。費用は④と⑤の合計です。

④の商品Yの1個あたりの原価は1,000円です。売上個数は200個なので、原価の合計は

1,000円 × 200個 = 200,000円

200,000円です。

⑤の販売促進にかかる費用の総額は200,000円なので、200個売った時の費用は合計で

200,000円 + 200,000円 = 400,000円

となります。費用 ≦ 売上にあてはめてみると

400,000円 ≦ 200x円

400,000円 ÷ 200 ≦ x円

2,000円 ≦ x

商品Yの販売価格は少なくとも2,000以上である必要があります。

利益として考えなら、販促費用 ≦ 利益で計算します。

利益は①~④から計算します。個数は①~③の計算で200個。商品Yの販売価格をxとします。

④の商品Yの1個あたりの原価は1,000円なので、利益は全部で

(x - 1,000)円 × 200個 = 200x - 200,000

となります。この値が、⑤の販売促進にかかる費用の総額200,000円よりも多ければいいので、

200x - 200,000 ≧ 200,000

200x ≧ 200,000 + 200,000

200x ≧ 400,000

x ≧ 400,000 ÷ 200

x ≧ 2000

となります。

2% → 2.0% → 2.0から小数点を左に2つ移動 → 0.02

を掛ければいい。

計算もまとめて一気にやるほうがいい。購入数の計算は

100,000 × 0.02 × 0.1 = 200

解説

業務分析・データ利活用に関する問題です。販売促進策での収支がマイナスとならないようにするためには、売上は販売促進策にかかった費用額以上である必要があります。

費用 ≦ 売上

まずは売上を計算します。売上は①~③の内容から計算します。

①のメールマガジンの購買者数は100,000人です。②の①のうち広告中のURLをクリックする割合は2%なので、②の数は

となります。③は②のうち商品Yを購入する割合は10%なので、売上個数は

200個です。

商品Yの販売価格をxとします。

x円 × 200個 = 200x円

売上は200x円になります。

次に費用を計算してみます。費用は④と⑤の合計です。

④の商品Yの1個あたりの原価は1,000円です。売上個数は200個なので、原価の合計は

1,000円 × 200個 = 200,000円

200,000円です。

⑤の販売促進にかかる費用の総額は200,000円なので、200個売った時の費用は合計で

200,000円 + 200,000円 = 400,000円

となります。費用 ≦ 売上にあてはめてみると

400,000円 ≦ 200x円

400,000円 ÷ 200 ≦ x円

2,000円 ≦ x

商品Yの販売価格は少なくとも2,000以上である必要があります。

利益として考えなら、販促費用 ≦ 利益で計算します。

利益は①~④から計算します。個数は①~③の計算で200個。商品Yの販売価格をxとします。

④の商品Yの1個あたりの原価は1,000円なので、利益は全部で

(x - 1,000)円 × 200個 = 200x - 200,000

となります。この値が、⑤の販売促進にかかる費用の総額200,000円よりも多ければいいので、

200x - 200,000 ≧ 200,000

200x ≧ 200,000 + 200,000

200x ≧ 400,000

x ≧ 400,000 ÷ 200

x ≧ 2000

となります。

ポイント

説明のために丁寧に書いたけど、割合の計算は%の数値を100で割った値、つまり小数点を左に2つ移動した値2% → 2.0% → 2.0から小数点を左に2つ移動 → 0.02

を掛ければいい。

計算もまとめて一気にやるほうがいい。購入数の計算は

100,000 × 0.02 × 0.1 = 200

問34

営業利益を求める計算式はどれか。

ア (売上総利益)-(販売費及び一般管理費)

イ (売上高)-(売上原価)

ウ (経常利益)+(特別利益)-(特別損失)

エ (税引前当期純利益)-(法人税,住民税及び事業税)

解答:ア

営業利益は、売上総利益-販売費及び一般管理費で計算されます。

イは売上総利益、ウは税引前当期純利益、エは当期純利益を求める計算式です。

損益計算書の例。単位と数値は適当です。

解説

会計・財務に関する問題です。営業利益は、売上総利益-販売費及び一般管理費で計算されます。

イは売上総利益、ウは税引前当期純利益、エは当期純利益を求める計算式です。

損益計算書の例。単位と数値は適当です。

| 売上 | 300 | |

|---|---|---|

| 売上原価 | 200 | |

| 売上総利益 (粗利益) | 100 | 売上高 - 売上原価 |

| 販売管理費 (販売費及び一般管理費) | 40 | |

| 営業利益 | 60 | 売上総利益 - 販売管理費 |

| 営業外収益 | 10 | |

| 営業外費用 | 20 | |

| 経常利益 | 50 | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |

| 特別利益 | 5 | |

| 特別損失 | 3 | |

| 税引前当期純利益 | 52 | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 |

| 法人税等 | 12 | |

| 当期純利益 | 40 | 税引前当期純利益-法人税等 |

ポイント

損益計算書でのそれぞれの計算式は、覚えているにこしたことはないけど、無理しないでいい項目。最初から勉強を切り捨てるのもアリ。

問35

ある企業が,フィンテックを活用した新サービスを実現するためのプログラムを開発しようとしている。そこで,デザイナ,プログラマなどを集めてチームを編成し,数日を掛けて集中的にプログラム開発作業に取り組み,その成果を競い合うイベントを企画した。このようなイベントを表す用語として,最も適切なものはどれか。

ア ウォークスルー イ ゲーミフィケーション

ウ ハッカソン エ ブレーンストーミング

解答:ウ

フィンテックとはITを活用してこれまでにない革新的な金融サービスや商品を開拓する取組みです。

デザイナ、プログラマなどを集めて少人数でチームを編成し、課題を解決するためのソフトウェアを企画・開発してその成果を競い合うイベントをハッカソンといいます。

ウォークスルーはプログラムの仕様やプログラムに誤りがないか確認するレビュー手法です。

ゲーミフィケーションはゲーム要素をゲーム以外の物事に応用することです。

ブレーンストーミングは参加者が自由に意見を出し合ってそれらを基にさらに多数のアイディアを生み出す方法です。

ハック(hack)とマラソン(marathon)を組み合わせた言葉。マラソンは短期間で集中して作るからか?

解説

技術開発戦略の立案・技術開発計画に関する問題です。フィンテックとはITを活用してこれまでにない革新的な金融サービスや商品を開拓する取組みです。

デザイナ、プログラマなどを集めて少人数でチームを編成し、課題を解決するためのソフトウェアを企画・開発してその成果を競い合うイベントをハッカソンといいます。

ウォークスルーはプログラムの仕様やプログラムに誤りがないか確認するレビュー手法です。

ゲーミフィケーションはゲーム要素をゲーム以外の物事に応用することです。

ブレーンストーミングは参加者が自由に意見を出し合ってそれらを基にさらに多数のアイディアを生み出す方法です。

ポイント

ハッカソンも最近の流行。よく出題される。ハック(hack)とマラソン(marathon)を組み合わせた言葉。マラソンは短期間で集中して作るからか?

●●● マネジメント ●●●

問36

納入されたソフトウェアの一連のテストの中で,開発を発注した利用者が主体となって実施するテストはどれか。

ア 受入れテスト イ 結合テスト

ウ システムテスト エ 単体テスト

解答:ア

開発を発注した利用者が主体となって、正しく動作するかどうかをチェックするのは受入れテストです。

テストは細かい部品からチェックしてつなぎ合わせていくので、次の順で行う。 最初の3つは開発側で行うテスト。

単体テスト プログラムを機能単位に分割したモジュールごとのテスト

↓

結合テスト モジュールを結合して正しく動作するかのテスト

↓

システムテスト ハードウェアなどと組み合わせてシス テム全体をテスト

↓

<ここからは利用者が主体となって実施するテスト>

運用テスト 実際にシステムを運用する環境できちんと動作するかどうかをテスト

受入れテスト 正しく動作するかどうかをチェックする

テストの順番と、開発側、発注側どちらで行うかが出題される。出題率はそれほど高くないけど覚えておこう。

解説

システム開発技術に関する問題です。開発を発注した利用者が主体となって、正しく動作するかどうかをチェックするのは受入れテストです。

テストは細かい部品からチェックしてつなぎ合わせていくので、次の順で行う。 最初の3つは開発側で行うテスト。

単体テスト プログラムを機能単位に分割したモジュールごとのテスト

↓

結合テスト モジュールを結合して正しく動作するかのテスト

↓

システムテスト ハードウェアなどと組み合わせてシス テム全体をテスト

↓

<ここからは利用者が主体となって実施するテスト>

運用テスト 実際にシステムを運用する環境できちんと動作するかどうかをテスト

受入れテスト 正しく動作するかどうかをチェックする

ポイント

運用テストは自社で開発した場合、受入れテストは委託開発の場合。テストの順番と、開発側、発注側どちらで行うかが出題される。出題率はそれほど高くないけど覚えておこう。

問37

開発対象のソフトウェアを,比較的短い期間で開発できる小さな機能の単位に分割しておき,各機能の開発が終了するたびにそれをリリースすることを繰り返すことで,ソフトウェアを完成させる。一つの機能の開発終了時に,次の開発対象とする機能の優先順位や内容を見直すことで,ビジネス環境の変化や利用者からの要望に対して,迅速に対応できることに主眼を置く開発手法はどれか。

ア アジャイル イ ウォータフォール

ウ 構造化 エ リバースエンジニアリング

解答:ア

細かい機能ごとに分割して短期間で開発してはリリースするサイクルを繰り返しながら機能を追加していく開発手法をアジャイルといいます。

ビジネス環境の変化や利用者からの要望に対して、迅速に対応できるのが特徴です。

ウォータフォールは要件定義→システム設計→プログラミング→テストと各工程を順番に行う開発モデルです。

構造化は実現すべき処理を小さな単位に分解して、階層的な構造にしてプログラミングする手法です。

リバースエンジニアリングは既存のソフトウェアのプログラムを解析して、プログラムの仕様と設計を導き出す手法です。

アジャイルはかなり出題率が高いぞ!

解説

開発プロセス・手法に関する問題です。細かい機能ごとに分割して短期間で開発してはリリースするサイクルを繰り返しながら機能を追加していく開発手法をアジャイルといいます。

ビジネス環境の変化や利用者からの要望に対して、迅速に対応できるのが特徴です。

ウォータフォールは要件定義→システム設計→プログラミング→テストと各工程を順番に行う開発モデルです。

構造化は実現すべき処理を小さな単位に分解して、階層的な構造にしてプログラミングする手法です。

リバースエンジニアリングは既存のソフトウェアのプログラムを解析して、プログラムの仕様と設計を導き出す手法です。

ポイント

実際に開発作業を行わない人は本当にわからない分野。

でも出題されるのは最近流行のものが多いので、よくわからなくても特徴とあわせて簡単に覚えておこう。アジャイルはかなり出題率が高いぞ!

問38

サービス提供者と顧客双方の観点から,提供されるITサービスの品質の継続的な測定と改善に焦点を当てているベストプラクティスをまとめたものはどれか。

ア ITIL イ 共通フレーム

ウ システム管理基準 エ 内部統制

解答:ア

ITサービスマネジメントの国際的なフレームワークとして、ITサービスマネジメントのベストプラクティス(成功例)を集めたものはITIL(Information Technology Infrastructure Library)です。

共通フレームはシステム開発の各工程における作業内容や用語の意味などについて定めたガイドラインです。

システム管理基準は情報システムを適切に管理するためのガイドラインです。

内部統制は組織で健全な経営が行われる仕組みを作ることです。

他の選択肢も同様に、各種ガイドラインとはあくまで「参考」なので、具体的な中身が問われることは少ないが、ざっくり何を定めたものか、だけは覚えておこう。

解説

サービスマネジメントに関する問題です。ITサービスマネジメントの国際的なフレームワークとして、ITサービスマネジメントのベストプラクティス(成功例)を集めたものはITIL(Information Technology Infrastructure Library)です。

共通フレームはシステム開発の各工程における作業内容や用語の意味などについて定めたガイドラインです。

システム管理基準は情報システムを適切に管理するためのガイドラインです。

内部統制は組織で健全な経営が行われる仕組みを作ることです。

ポイント

ITILはアイティルと読む。他の選択肢も同様に、各種ガイドラインとはあくまで「参考」なので、具体的な中身が問われることは少ないが、ざっくり何を定めたものか、だけは覚えておこう。

問39

A社のIT部門では,ヘルプデスクの可用性の向上を図るために,対応時間を24時間に拡大することを検討している。ヘルプデスク業務をA社から受託しているB社は,これを実現するためにチャットボットをB社が導入し,活用することによって,深夜時間帯は自動応答で対応する旨を提案したところ,A社は24時間対応が可能であるのでこれに合意した。合意に用いる文書として,適切なものはどれか。

ア BCP イ NDA ウ RFP エ SLA

解答:エ

チャットボットはチャットでの問合せでソフトウェアによる自動対応を行う仕組みです。

問題文の内容のように、提供するITサービスの内容と品質を文書化し、あらかじめ利用者側の責任者と合意ておく文書をSLA(Service Level Agreement:サービスレベル合意書)といいます。

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)は緊急事態が発生したときに、企業が損害を最小限に抑えて事業が継続できるようにする計画です。

NDA(Non-Disclosure Agreement:秘密保持契約)は業務に関して知った秘密を第三者に開示しないとする契約です。

RFP(Request for Proposal:提案依頼書)はシステム導入時に発注側からの概要やベンダの調達条件、選定基準などを示して、具体的なシステムの 提案書を求める依頼書です。

SLAの内容は契約ごとに異なるので内容はされないが、どういうもの、ということだけは覚えておこう。

この問題のように、チャットボットとか流行の言葉をまぜてA社が~B社が~と具体例で説明しているものがあるが、内容はたいしたことない。問題をよく読ませる目くらまし問題とも言える。面倒だけど一応ちゃんと読もう。

解説

サービスマネジメントに関する問題です。チャットボットはチャットでの問合せでソフトウェアによる自動対応を行う仕組みです。

問題文の内容のように、提供するITサービスの内容と品質を文書化し、あらかじめ利用者側の責任者と合意ておく文書をSLA(Service Level Agreement:サービスレベル合意書)といいます。

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)は緊急事態が発生したときに、企業が損害を最小限に抑えて事業が継続できるようにする計画です。

NDA(Non-Disclosure Agreement:秘密保持契約)は業務に関して知った秘密を第三者に開示しないとする契約です。

RFP(Request for Proposal:提案依頼書)はシステム導入時に発注側からの概要やベンダの調達条件、選定基準などを示して、具体的なシステムの 提案書を求める依頼書です。

ポイント

チャットボット人気だねぇ…。SLAの内容は契約ごとに異なるので内容はされないが、どういうもの、ということだけは覚えておこう。

この問題のように、チャットボットとか流行の言葉をまぜてA社が~B社が~と具体例で説明しているものがあるが、内容はたいしたことない。問題をよく読ませる目くらまし問題とも言える。面倒だけど一応ちゃんと読もう。

問40

プロジェクトマネジメントの活動には,プロジェクト統合マネジメント,プロジェクトスコープマネジメント,プロジェクトスケジュールマネジメント,プロジェクトコストマネジメントなどがある。プロジェクト統合マネジメントの活動には,資源配分を決め,競合する目標や代替案間のトレードオフを調整することが含まれる。システム開発プロジェクトにおいて,当初の計画にない機能の追加を行う場合のプロジェクト統合マネジメントの活動として,適切なものはどれか。

ア 機能追加に掛かる費用を見積もり,必要な予算を確保する。

イ 機能追加に対応するために,納期を変更するか要員を追加するかを検討する。

ウ 機能追加のために必要な作業や成果物を明確にし,WBSを更新する。

エ 機能追加のための所要期間を見積もり,スケジュールを変更する。

解答:イ

プロジェクト統合マネジメントはプロジェクトの全ての工程で統合的に管理し、相互調整を行います。

活動内容の説明に「資源配分を決め、競合する目標や代替案間のトレードオフを調整することが含まれる」とあるので、これはイの「機能追加に対応するために。納期を変更するか要員を追加するかを検討する。」が該当します。

アはプロジェクトコストマネジメント、ウはプロジェクトスコープマネジメント、エはプロジェクトスケジュールマネジメントの活動です。

名称が統廃合することもあるので適当に目を通しておけば十分。

解説

サービスマネジメントに関する問題です。プロジェクト統合マネジメントはプロジェクトの全ての工程で統合的に管理し、相互調整を行います。

活動内容の説明に「資源配分を決め、競合する目標や代替案間のトレードオフを調整することが含まれる」とあるので、これはイの「機能追加に対応するために。納期を変更するか要員を追加するかを検討する。」が該当します。

アはプロジェクトコストマネジメント、ウはプロジェクトスコープマネジメント、エはプロジェクトスケジュールマネジメントの活動です。

ポイント

プロジェクト〇〇マネジメントは、〇〇の部分の言葉から大抵内容が予想できる。全部必死になって覚える必要はない。名称が統廃合することもあるので適当に目を通しておけば十分。