ITパスポート 令和5年度 1-10問

ITパスポート 令和5年度 1-10問

●●● ストラテジ ●●●

問1

新しいビジネスモデルや製品を開発する際に,仮説に基づいて実用に向けた最小限のサービスや製品を作り,短期に顧客価値の検証を繰り返すことによって,新規事業などを成功させる可能性を高める手法を示す用語はどれか。

ア カニバリゼーション イ 業務モデリング

ウ デジタルトランスフォーメーション エ リーンスタートアップ

解答:エ

仮説に基づいて、コストをかけずに最小限のサービスや製品を短期間でつくり、顧客の反応を観ながら検証・改善を繰り返して、新規事業を成功させる手法はリーンスタートアップです。

カニバリゼーションは、同じ企業の製品同士で顧客・シェアをを奪い合っている状態を指します。

業務モデリングは、業務プロセスを一連の流れとして視覚化することです。

デジタルトランスフォーメーションは、ITを利用した今までにない技術で人々の生活を良くすることです。

無駄を徹底的に排除するリーン生産方式を新規事業に応用したもの。

細かい機能ごとに短期間で開発してはリリースするサイクルを繰り返しながら機能を追加していく開発手法であるアジャイル開発との違いは目的。

リーンスタートアップは顧客開発、 アジャイル開発は優れた商品の開発

解説

技術開発戦略の立案・技術開発計画 に関する問題です。仮説に基づいて、コストをかけずに最小限のサービスや製品を短期間でつくり、顧客の反応を観ながら検証・改善を繰り返して、新規事業を成功させる手法はリーンスタートアップです。

カニバリゼーションは、同じ企業の製品同士で顧客・シェアをを奪い合っている状態を指します。

業務モデリングは、業務プロセスを一連の流れとして視覚化することです。

デジタルトランスフォーメーションは、ITを利用した今までにない技術で人々の生活を良くすることです。

ポイント

「リーン(lean)」は、「脂肪やぜい肉がない」「均整のとれた」といった意味。無駄を徹底的に排除するリーン生産方式を新規事業に応用したもの。

細かい機能ごとに短期間で開発してはリリースするサイクルを繰り返しながら機能を追加していく開発手法であるアジャイル開発との違いは目的。

リーンスタートアップは顧客開発、 アジャイル開発は優れた商品の開発

問2

次のa~cのうち,著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。

- 原稿なしで話した講演の録音

- 時刻表に掲載されたバスの到着時刻

- 創造性の高い技術の発明

解答:ア

著作権法は知的創造物に対する権利を定めた法律です。

著作権法では、著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの、と定義されています。

aの原稿なしで話した講演の録音は、創作性がある言語の著作物とみなされます。

bはただの情報、cはアイディアなので「もの」ではありません。

何が著作物にあたるかがよく出題される!

解説

知的財産権に関する問題です。著作権法は知的創造物に対する権利を定めた法律です。

著作権法では、著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの、と定義されています。

aの原稿なしで話した講演の録音は、創作性がある言語の著作物とみなされます。

bはただの情報、cはアイディアなので「もの」ではありません。

ポイント

著作権は知的創造物に対する権利で、作ったその時に自動的に権利発生。プログラムや創作性がある言語も著作権の対象だよ!何が著作物にあたるかがよく出題される!

問3

観光などで訪日した外国人が国内にもたらす経済効果を示す言葉として,最も適切なものはどれか。

ア アウトソーシング イ アウトバウンド需要

ウ インキュベーター エ インバウンド需要

解答:エ

海外から観光などで日本を訪れる外国人の国内にもたらす経済効果をインバウンド需要といいます。

アウトソーシングは、社内の業務の一部を外部に委託することです。

アウトバウンド需要は、日本人が海外を訪れた際の消費活動のことです。

インキュベーターは、新しいビジネスの起業家やベンチャー企業をサポートする団体のことです。

営業やマーケティングの手法としても出題される。

意味は同じ。インバウンドは中に引き込む、アウトバウンドはプッシュする。

解説

マーケティングに関する問題です。海外から観光などで日本を訪れる外国人の国内にもたらす経済効果をインバウンド需要といいます。

アウトソーシングは、社内の業務の一部を外部に委託することです。

アウトバウンド需要は、日本人が海外を訪れた際の消費活動のことです。

インキュベーターは、新しいビジネスの起業家やベンチャー企業をサポートする団体のことです。

ポイント

インバウンド・アウトバウンドはニュースでもよく出てくる。営業やマーケティングの手法としても出題される。

意味は同じ。インバウンドは中に引き込む、アウトバウンドはプッシュする。

問4

ASP利用方式と自社開発の自社センター利用方式(以下“自社方式”という)の採算性を比較する。次の条件のとき,ASP利用方式の期待利益(効果額費用)が自社方式よりも大きくなるのは,自社方式の初期投資額が何万円を超えたときか。ここで,比較期間は5年とする。

[条件]

・両方式とも,システム利用による効果額は500万円/年とする。

・ASP利用方式の場合,初期費用は0円,利用料は300万円/年とする。

・自社方式の場合,初期投資額は定額法で減価償却計算を行い,5年後の残存簿価は0円とする。また,運用費は100万円/年とする。

・金利やその他の費用は考慮しないものとする。

ア 500 イ 1,000 ウ 1,500 エ 2,000

解答:イ

ASP(Application Service Provider)とはインターネットを経由してソフトウェアやソフトウェア稼働環境を提供する事業者です。

つまり、ASP利用方式は、自社での環境ではなく他社のサービスを利用した場合です。

比較期間は5年で、自社方式とASP利用方式、それぞれ期待利益を考えます。期待収益とは、投下資本に対して運用から得られると期待する収益のことです。

システム利用による効果額は両方同じ500万円/年なので、5年で

500万円 × 5 = 2,500万円

となります。

効果額は両方同じなので、ASP利用方式の期待利益(効果額費用)が自社方式よりも大きくなるのは、費用がASP利用方式のほうが自社方式より小さくなれば良い、ということです。

費用をそれぞれ計算してみます。

[自社方式]

運用費は100万円/年なので、

100万円 × 5 = 500万円

自社方式の初期投資額をx万円とします。費用は5年間で

x + 500万円

となります。

初期投資額の5年後の残存簿価は0円なので考えません。

[ASP利用方式]

初期費用は0円、利用料は300万円/年なので、

0 + 300万円 × 5 = 1,500万円

費用は、ASP利用方式のほうが自社方式より小さくなれば良いので、条件を満たすには次の式が成り立ちます。

1,500万円 < x + 500万円

1,500万円 - 500万円 < x

1,000万円 < x

自社方式の初期投資額が1,000万円より大きくなると、ASP利用方式の期待利益が自社方式よりも大きくなります。

通常残存簿価は0円にならないようにするらしいが、ま、試験問題なので。

財務計算問題は、時間があったら解けばいい。

解説

会計・財務に関する問題です。ASP(Application Service Provider)とはインターネットを経由してソフトウェアやソフトウェア稼働環境を提供する事業者です。

つまり、ASP利用方式は、自社での環境ではなく他社のサービスを利用した場合です。

比較期間は5年で、自社方式とASP利用方式、それぞれ期待利益を考えます。期待収益とは、投下資本に対して運用から得られると期待する収益のことです。

システム利用による効果額は両方同じ500万円/年なので、5年で

500万円 × 5 = 2,500万円

となります。

効果額は両方同じなので、ASP利用方式の期待利益(効果額費用)が自社方式よりも大きくなるのは、費用がASP利用方式のほうが自社方式より小さくなれば良い、ということです。

費用をそれぞれ計算してみます。

[自社方式]

運用費は100万円/年なので、

100万円 × 5 = 500万円

自社方式の初期投資額をx万円とします。費用は5年間で

x + 500万円

となります。

初期投資額の5年後の残存簿価は0円なので考えません。

[ASP利用方式]

初期費用は0円、利用料は300万円/年なので、

0 + 300万円 × 5 = 1,500万円

費用は、ASP利用方式のほうが自社方式より小さくなれば良いので、条件を満たすには次の式が成り立ちます。

1,500万円 < x + 500万円

1,500万円 - 500万円 < x

1,000万円 < x

自社方式の初期投資額が1,000万円より大きくなると、ASP利用方式の期待利益が自社方式よりも大きくなります。

ポイント

効果額は特に計算する必要はない。通常残存簿価は0円にならないようにするらしいが、ま、試験問題なので。

財務計算問題は、時間があったら解けばいい。

問5

企業でのRPAの活用方法として,最も適切なものはどれか。

ア M&Aといった経営層が行う重要な戦略の採択

イ 個人の嗜好に合わせたサービスの提供

ウ 潜在顧客層に関する大量の行動データからの規則性抽出

エ 定型的な事務処理の効率化

解答:エ

RPA(Robotic Process Automation)は、書類作成やデータ入力作業などのルール化できる事務作業をソフトウェア型のロボットに代替させることで、自動化や効率化を図ることです。

PCを使ったルール化できる事務作業、つまり受注データの入力や更新など、PCで実施する定型的な作業に適しています。

アはBIツール、イはAIを利用したシステム、ウはAIを利用したシステムやデータマイニングツールの活用が適しています。

解説

業務プロセスに関する問題です。RPA(Robotic Process Automation)は、書類作成やデータ入力作業などのルール化できる事務作業をソフトウェア型のロボットに代替させることで、自動化や効率化を図ることです。

PCを使ったルール化できる事務作業、つまり受注データの入力や更新など、PCで実施する定型的な作業に適しています。

アはBIツール、イはAIを利用したシステム、ウはAIを利用したシステムやデータマイニングツールの活用が適しています。

ポイント

RPAも流行。近年出題率が高いので要チェック!

問6

A社では,顧客の行動や天候,販売店のロケーションなどの多くの項目から成るデータを取得している。これらのデータを分析することによって販売数量の変化を説明することを考える。その際,説明に使用するパラメータをできるだけ少数に絞りたい。このときに用いる分析法として,最も適切なものはどれか。

ア ABC分析 イ クラスター分析

ウ 主成分分析 エ 相関分析

解答:ウ

説明に使用するパラメータをできるだけ少数に絞って、データの特徴をとらえやすくし、新たな評価指標を作り出す分析法を主成分分析といいます。

多くの項目全部を見ると把握しにくいですが、多くの項目のうち、例えば顧客の行動と天候に絞って相関を調べれば、販売数量の変化を説明することができます。

ABC分析は、パレート図で値が全体に占める割合によって項目をA・B・Cの3つのランクに分ける分析方法です。

クラスター分析は、データの中から似た性質のものを集めてクラスター(グループ)を作る方法です。

相関分析は、2つのデータの関係性の強さを表す指標を計算して、数値化する分析手法です。

とりあえずABC分析は例と一緒に何としても覚えておこう。

解説

業務分析・データ利活用に関する問題です。説明に使用するパラメータをできるだけ少数に絞って、データの特徴をとらえやすくし、新たな評価指標を作り出す分析法を主成分分析といいます。

多くの項目全部を見ると把握しにくいですが、多くの項目のうち、例えば顧客の行動と天候に絞って相関を調べれば、販売数量の変化を説明することができます。

ABC分析は、パレート図で値が全体に占める割合によって項目をA・B・Cの3つのランクに分ける分析方法です。

クラスター分析は、データの中から似た性質のものを集めてクラスター(グループ)を作る方法です。

相関分析は、2つのデータの関係性の強さを表す指標を計算して、数値化する分析手法です。

ポイント

今後も出るかも。とりあえずABC分析は例と一緒に何としても覚えておこう。

問7

経営戦略に基づいて策定される情報システム戦略の責任者として,最も適切なものはどれか。

ア CIO

イ 基幹システムの利用部門の部門長

ウ システム開発プロジェクトマネージャ

エ システム企画担当者

解答:ア

情報システム戦略の責任者はCIO(Chief Information Officer:最高情報責任者)です。

基幹システムの利用部門の部門長は基幹システムの利用部門の責任者、システム開発プロジェクトマネージャはシステム開発の責任者、システム企画担当者は責任者ではありません。

最高経営責任者(CEO:Chief Executive Officer)

一番偉い人!

最高技術責任者(CTO:Chief Technical Officer)

技術戦略の責任者。現場寄り

解説

経営・組織論に関する問題です。情報システム戦略の責任者はCIO(Chief Information Officer:最高情報責任者)です。

基幹システムの利用部門の部門長は基幹システムの利用部門の責任者、システム開発プロジェクトマネージャはシステム開発の責任者、システム企画担当者は責任者ではありません。

ポイント

他に出そうなもの。最高経営責任者(CEO:Chief Executive Officer)

一番偉い人!

最高技術責任者(CTO:Chief Technical Officer)

技術戦略の責任者。現場寄り

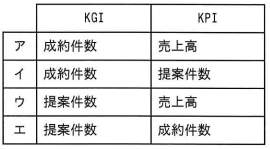

問8

A社の営業部門では,成約件数を増やすことを目的として,営業担当者が企画を顧客に提案する活動を始めた。この営業活動の達成度を測るための指標としてKGI(Key Goal Indicator)とKPI(Key Performance Indicator)を定めたい。本活動におけるKGIとKPIの組合せとして,最も適切なものはどれか。

解答:イ

KGI(Key Goal Indicator)はビジネスの最終到達目標の具体的指標です。

KPI(Key Performance Indicator)は目標達成に向けて行われる活動の進捗状況を測定するための、業績評価の指標を示す用語です。

成約件数を増やすことを目的として営業担当者が企画を顧客に提案する活動を行います。

成約件数を増やすことが目的なので、KGIは「成約件数」です。「提案件数」は目標を達成するための指標なので、営業活動の達成度を測るための指標であるKPIにあたります。

解説

ビジネス戦略と目標・評価に関する問題です。KGI(Key Goal Indicator)はビジネスの最終到達目標の具体的指標です。

KPI(Key Performance Indicator)は目標達成に向けて行われる活動の進捗状況を測定するための、業績評価の指標を示す用語です。

成約件数を増やすことを目的として営業担当者が企画を顧客に提案する活動を行います。

成約件数を増やすことが目的なので、KGIは「成約件数」です。「提案件数」は目標を達成するための指標なので、営業活動の達成度を測るための指標であるKPIにあたります。

ポイント

KGIは結果を見る指標、KPIはKGI達成までの過程を測る指標。

問9

ソーシャルメディアポリシーを制定する目的として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

- 企業がソーシャルメディアを使用する際の心得やルールなどを取り決めて,社外の人々が理解できるようにするため

- 企業に属する役員や従業員が,公私限らずにソーシャルメディアを使用する際のルールを示すため

- ソーシャルメディアが企業に対して取材や問合せを行う際の条件や窓口での取扱いのルールを示すため

解答:イ

ソーシャルメディアポリシーは、企業・団体が、企業に属する役員や従業員に対してソーシャルメディアの利用する際の心得やルールを定めたものです。

ソーシャルメディアが企業に対して取材や問合せを行う際のルールではありません。

積極的な発信をうながす場合もあり。

解説

その他の法律・ガイドライン・技術者情報倫理に関する問題です。ソーシャルメディアポリシーは、企業・団体が、企業に属する役員や従業員に対してソーシャルメディアの利用する際の心得やルールを定めたものです。

ソーシャルメディアが企業に対して取材や問合せを行う際のルールではありません。

ポイント

会社関係なく個人の発言でも特定されて「お前のとこの人間はけしからん!」ってことになるから必要。積極的な発信をうながす場合もあり。

問10

フォーラム標準に関する記述として,最も適切なものはどれか。

ア 工業製品が,定められた品質,寸法,機能及び形状の範囲内であることを保証したもの

イ 公的な標準化機関において,透明かつ公正な手続の下,関係者が合意の上で制定したもの

ウ 特定の企業が開発した仕様が広く利用された結果,事実上の業界標準になったもの

エ 特定の分野に関心のある複数の企業などが集まって結成した組織が,規格として作ったもの

解答:エ

フォーラム標準は、特定の技術や製品分野などに関係するまたは関心のある企業や専門家などが集まってフォーラムを組織し、その技術についての規格として作ったものです。

アは日本産業規格(JIS)、イはデジュール標準、ウはデファクトスタンダードの説明です。

とりあえず各標準の例はこんなところ。

日本産業規格(JIS) 鉱工業品、データ、サービス等

デジュール標準 ISO、ANSI、IEEE、JIS規格

デファクトスタンダード Windows、Microsoft Office

フォーラム標準 DVD、Unicode

フォーラム標準→デファクトスタンダード→デジュール標準化するモノも多い。

解説

標準化関連に関する問題です。フォーラム標準は、特定の技術や製品分野などに関係するまたは関心のある企業や専門家などが集まってフォーラムを組織し、その技術についての規格として作ったものです。

アは日本産業規格(JIS)、イはデジュール標準、ウはデファクトスタンダードの説明です。

ポイント

標準化問題は各団体が何を定めているか内容も出る!とりあえず各標準の例はこんなところ。

日本産業規格(JIS) 鉱工業品、データ、サービス等

デジュール標準 ISO、ANSI、IEEE、JIS規格

デファクトスタンダード Windows、Microsoft Office

フォーラム標準 DVD、Unicode

フォーラム標準→デファクトスタンダード→デジュール標準化するモノも多い。