ITパスポート 令和5年度 11-20問

ITパスポート 令和5年度 11-20問

問11

IoTやAIといったITを活用し,戦略的にビジネスモデルの刷新や新たな付加価値を生み出していくことなどを示す言葉として,最も適切なものはどれか。

ア デジタルサイネージ イ デジタルディバイド

ウ デジタルトランスフォーメーション エ デジタルネイティブ

解答:ウ

IoTやAIといったITを活用し、今までにない技術で人々の生活を良くすることをデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation:DX)といいます。

単にITを活用して便利するだけではなく、ビジネスモデルも変化させるのがDXです。

デジタルサイネージは店頭や交通機関など、あらゆる場所で、ディスプレイなどの表示機器で情報を発信するシステムです。

デジタルディバイドはITを使える人と使えない人との間に生じる格差のことです。 デジタルネイティブは生まれたときからインターネットのある環境で育ってきた世代のことです。

とりあえず意味は漠然と覚えておけばいい。

わかりやすい具体例はキャッシュレス化や各種手続きのオンライン化等。

解説

経営・組織論に関する問題です。IoTやAIといったITを活用し、今までにない技術で人々の生活を良くすることをデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation:DX)といいます。

単にITを活用して便利するだけではなく、ビジネスモデルも変化させるのがDXです。

デジタルサイネージは店頭や交通機関など、あらゆる場所で、ディスプレイなどの表示機器で情報を発信するシステムです。

デジタルディバイドはITを使える人と使えない人との間に生じる格差のことです。 デジタルネイティブは生まれたときからインターネットのある環境で育ってきた世代のことです。

ポイント

普通に省略したらDTだけど、Trans=交差する、から、交差を1文字で表す「X」を使ってDX!とりあえず意味は漠然と覚えておけばいい。

わかりやすい具体例はキャッシュレス化や各種手続きのオンライン化等。

問12

スマートフォンに内蔵された非接触型ICチップと外部のRFIDリーダーによって,実現しているサービスの事例だけを全て挙げたものはどれか。

- 移動中の通話の際に基地局を自動的に切り替えて通話を保持する。

- 駅の自動改札を通過する際の定期券として利用する。

- 海外でも国内と同じ電子メールなどのサービスを利用する。

- 決済手続情報を得るためにQRコードを読み込む。

解答:ウ

RFID(Radio Frequency Identification)は無線電波を使ってICタグ(チップ)の情報を読み書きする仕組みです。

駅の自動改札を通過する際の定期券として利用するのは、スマートフォンに内蔵された非接触型ICチップと自動改札のRFIDリーダーによって実現しているサービスです。

aはハンドオーバで、端末の情報を基地局同士でやりとりする技術で実現します。

cはローミングで、契約している通信事業者が海外の事業者と提携することで実現してます。

dのQRコードの読み込みは、QRコードリーダによって行われます。

ハンドオーバとローミングはほかのモバイル関連でも出題されるので要チェック!

解説

ビジネスシステムに関する問題です。RFID(Radio Frequency Identification)は無線電波を使ってICタグ(チップ)の情報を読み書きする仕組みです。

駅の自動改札を通過する際の定期券として利用するのは、スマートフォンに内蔵された非接触型ICチップと自動改札のRFIDリーダーによって実現しているサービスです。

aはハンドオーバで、端末の情報を基地局同士でやりとりする技術で実現します。

cはローミングで、契約している通信事業者が海外の事業者と提携することで実現してます。

dのQRコードの読み込みは、QRコードリーダによって行われます。

ポイント

QRコードやRFIDに関しては今や常識の1つなので絶対に理解しておこう。出題もたまにある。ハンドオーバとローミングはほかのモバイル関連でも出題されるので要チェック!

問13

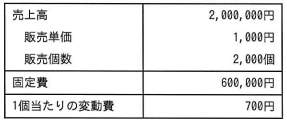

ある製品の今月の売上高と費用は表のとおりであった。販売単価を1,000円から800円に変更するとき,赤字にならないためには少なくとも毎月何個を販売する必要があるか。ここで,固定費及び製品1個当たりの変動費は変化しないものとする。

ア 2,400 イ 2,500 ウ 4,800 エ 6,000

解答:エ

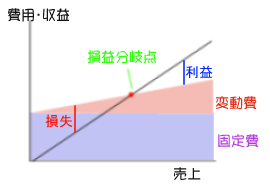

売上とかかった費用が同じで利益が0の状態を損益分岐点といいます。

赤字にならない状態は、損益分岐点で区切られます。

かかる費用とは、商品1つごとにかかる変動費と、個数に関係なくかかる固定費の合計です。

費用 = 変動費 + 固定費

損益分岐点の売上高を求める式は、次のようになります。

損益分岐点売上高 = 固定費 ÷(1 - 変動費率)

変動費率は、売上高のうち変動費が占める割合です。

変動費率 = 変動費 ÷ 売上高

販売単価を1,000円から800円に変更するとき、赤字にならないための販売個数をxとします。

変動費は変化しないので、変動費率は

700 ÷ 800

となります。

販売単価を800円にしたときの売上高は

800 × x = 600,000 ÷(1 - 700 ÷ 800)

800 × x = 600,000 ÷ 0.125

800 × x = 4,800,000

x = 4,800,000 ÷ 800

x = 6,000

販売単価を1,000円から800円に変更するとき、赤字にならないためには少なくとも毎月6,000個を販売する必要があります。

————

別解です。こちらの方が単純です。

損益分岐点売上高は、費用と同等です。

売上高 = 変動費 + 固定費

販売単価を1,000円から800円に変更するとき、赤字にならないための販売個数をxとします。

800 × x = 700 × x + 600,000

800 × x - 700 × x = 600,000

100 × x= 600,000

x= 600,000 ÷ 100

x= 60,000

式がどうしてそうなるかわからん、という人のために。 まず、損益分岐点売上高は、費用と同等。

売上高 = 変動費 + 固定費

変動費を移動

売上高 - 変動費 = 固定費

左辺を売上高でくくる。計算すれば「売上高 - 変動費」になるはず

売上高 × (1 - 変動費 ÷ 売上高) = 固定費

「(1 - 変動費 ÷ 売上高)」を移動

売上高 = 固定費 ÷ (1 - 変動費 ÷ 売上高)

解説

会計・財務に関する問題です。売上とかかった費用が同じで利益が0の状態を損益分岐点といいます。

赤字にならない状態は、損益分岐点で区切られます。

かかる費用とは、商品1つごとにかかる変動費と、個数に関係なくかかる固定費の合計です。

費用 = 変動費 + 固定費

損益分岐点の売上高を求める式は、次のようになります。

損益分岐点売上高 = 固定費 ÷(1 - 変動費率)

変動費率は、売上高のうち変動費が占める割合です。

変動費率 = 変動費 ÷ 売上高

販売単価を1,000円から800円に変更するとき、赤字にならないための販売個数をxとします。

変動費は変化しないので、変動費率は

700 ÷ 800

となります。

販売単価を800円にしたときの売上高は

800 × x = 600,000 ÷(1 - 700 ÷ 800)

800 × x = 600,000 ÷ 0.125

800 × x = 4,800,000

x = 4,800,000 ÷ 800

x = 6,000

販売単価を1,000円から800円に変更するとき、赤字にならないためには少なくとも毎月6,000個を販売する必要があります。

————

別解です。こちらの方が単純です。

損益分岐点売上高は、費用と同等です。

売上高 = 変動費 + 固定費

販売単価を1,000円から800円に変更するとき、赤字にならないための販売個数をxとします。

800 × x = 700 × x + 600,000

800 × x - 700 × x = 600,000

100 × x= 600,000

x= 600,000 ÷ 100

x= 60,000

ポイント

式は覚えちゃえばいい。でも無理せず、財務関係の計算問題は最初から捨ててもいい。式がどうしてそうなるかわからん、という人のために。 まず、損益分岐点売上高は、費用と同等。

売上高 = 変動費 + 固定費

変動費を移動

売上高 - 変動費 = 固定費

左辺を売上高でくくる。計算すれば「売上高 - 変動費」になるはず

売上高 × (1 - 変動費 ÷ 売上高) = 固定費

「(1 - 変動費 ÷ 売上高)」を移動

売上高 = 固定費 ÷ (1 - 変動費 ÷ 売上高)

問14

AIの活用領域の一つである自然言語処理が利用されている事例として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

- Webサイト上で,日本語の文章を入力すると即座に他言語に翻訳される。

- 災害時にSNSに投稿された文字情報をリアルタイムで収集し,地名と災害情報などを解析して被災状況を把握する。

- スマートスピーカーを利用して,音声によって家電の操作や音楽の再生を行う。

- 駐車場の出入口に設置したカメラでナンバープレートを撮影して,文字認識処理をし,精算済みの車両がゲートに近付くと自動で開く。

解答:ア

AI(Artificial Intelligence:人工知能)は、人間の思考プロセスをソフトウェアで人工的に再現したものです。

音声認識 人間が話した声を解析

画像認識 画像に映る人やモノを認識

自然言語処理 日本語や英語など人が日常で使う言語を処理

aは自然言語処理、bは自然言語処理、cは音声認識と自然言語処理、dは画像認識の活用事例です。

人によって出題は違うけど、過去問で2回以上でたものは要チェック!

解説

業務分析・データ利活用に関する問題です。AI(Artificial Intelligence:人工知能)は、人間の思考プロセスをソフトウェアで人工的に再現したものです。

音声認識 人間が話した声を解析

画像認識 画像に映る人やモノを認識

自然言語処理 日本語や英語など人が日常で使う言語を処理

aは自然言語処理、bは自然言語処理、cは音声認識と自然言語処理、dは画像認識の活用事例です。

ポイント

令和2年の問題に出た。細かいのはもう出ないと思ったら出た。人によって出題は違うけど、過去問で2回以上でたものは要チェック!

問15

パスワードに関連した不適切な行為a~dのうち,不正アクセス禁止法で規制されている行為だけを全て挙げたものはどれか。

- 業務を代行してもらうために,社内データベースアクセス用の自分のIDとパスワードを同僚に伝えた。

- 自分のPCに,社内データベースアクセス用の自分のパスワードのメモを貼り付けた。

- 電子メールに添付されていた文書をPCに取り込んだ。その文書の閲覧用パスワードを,その文書を見る権利のない人に教えた。

- 人気のショッピングサイトに登録されている他人のIDとパスワードを,無断で第三者に伝えた。

解答:エ

不正アクセス禁止法は、アクセス制限のあるコンピュータにネットワークを介して不正にアクセスことを規制する法律です。

他人のIDとパスワードを使って、自分で不正アクセスするだけでなく、正当な理由なく本人に無断で第三者に提供することも規制されています。 「正当な理由なく他人のIDとパスワードを,無断で第三者に伝えた」dは規制対象となります。

aは不正目的ではなく自分で他人に教えたので問題ありません。

bとcも不正アクセス禁止法で規制されてはいませんが、セキュリティ上問題ある行為と見られます。

不正アクセス禁止法のポイントは

アクセス制限のあるコンピュータに

ネットワークを介して

正当な理由なく不正にアクセスする、またはそれを協力する

解説

セキュリティ関連法規に関する問題です。不正アクセス禁止法は、アクセス制限のあるコンピュータにネットワークを介して不正にアクセスことを規制する法律です。

他人のIDとパスワードを使って、自分で不正アクセスするだけでなく、正当な理由なく本人に無断で第三者に提供することも規制されています。 「正当な理由なく他人のIDとパスワードを,無断で第三者に伝えた」dは規制対象となります。

aは不正目的ではなく自分で他人に教えたので問題ありません。

bとcも不正アクセス禁止法で規制されてはいませんが、セキュリティ上問題ある行為と見られます。

ポイント

不正アクセス禁止法に限らず、法律の違反行為は非常によく出題される。たまに「こんなん知るか!」という細かいところも出るので、過去問の例を頼りに蓄積していこう。

不正アクセス禁止法のポイントは

アクセス制限のあるコンピュータに

ネットワークを介して

正当な理由なく不正にアクセスする、またはそれを協力する

問16

コールセンターにおける電話応対業務において,AIを活用し,より有効なFAQシステムを実現する事例として,最も適切なものはどれか。

ア オペレーター業務研修の一環で,既存のFAQを用いた質疑応答の事例をWebの画面で学習する。

イ ガイダンスに従って入力されたダイヤル番号に従って,FAQの該当項目を担当するオペレーターに振り分ける。

ウ 受信した電話番号から顧客の情報,過去の問合せ内容及び回答の記録を,顧客情報データベースから呼び出してオペレーターの画面に表示する。

エ 電話応対時に,質問の音声から感情と内容を読み取って解析し,FAQから最適な回答候補を選び出す確度を高める。

解答:エ

AI(Artificial Intelligence:人工知能)は、人間の思考プロセスをソフトウェアで人工的に再現したものです。

FAQ(Frequently Asked Questions)は、よくある質問と回答をまとめたものです。 電話応対時に質問の音声から感情と内容を読み取って解析し、FAQから最適な回答候補を選び出す確度を高めるのは、AI活用でより有効なFAQシステムを実現した事例です。

音声認識と自然言語処理を活用しています。

ア~ウはどれもAIを活用したものではありません。

IotとAIの活用事例はどれも覚えておこう!

解説

サービスマネジメントシステム、ビジネスシステムに関する問題です。AI(Artificial Intelligence:人工知能)は、人間の思考プロセスをソフトウェアで人工的に再現したものです。

FAQ(Frequently Asked Questions)は、よくある質問と回答をまとめたものです。 電話応対時に質問の音声から感情と内容を読み取って解析し、FAQから最適な回答候補を選び出す確度を高めるのは、AI活用でより有効なFAQシステムを実現した事例です。

音声認識と自然言語処理を活用しています。

ア~ウはどれもAIを活用したものではありません。

ポイント

チャットボットのほうがよく出題される。IotとAIの活用事例はどれも覚えておこう!

問17

ITの進展や関連するサービスの拡大によって,様々なデータやツールを自社のビジネスや日常の業務に利用することが可能となっている。このようなデータやツールを課題解決などのために適切に活用できる能力を示す用語として,最も適切なものはどれか。

ア アクセシビリティ イ コアコンピタンス

ウ 情報リテラシー エ デジタルディバイド

解答:ウ

世の中に溢れるさまざまなデータやツールを、課題解決などのため適切に活用できる能力のことを情報リテラシーといいます。

アクセシビリティは、ソフトウェアが、利用者の年齢や障がいの有無や能力の違いにかかわらず、多くの人が容易に利用できる状態であること、またはその度合いのことです。

コアコンピタンスは企業活動にで中核となる他社のまねできない強みのことです。

デジタルディバイドはITを使える人と使えない人との間に生じる格差のことです。

解説

システム活用促進・評価に関する問題です。世の中に溢れるさまざまなデータやツールを、課題解決などのため適切に活用できる能力のことを情報リテラシーといいます。

アクセシビリティは、ソフトウェアが、利用者の年齢や障がいの有無や能力の違いにかかわらず、多くの人が容易に利用できる状態であること、またはその度合いのことです。

コアコンピタンスは企業活動にで中核となる他社のまねできない強みのことです。

デジタルディバイドはITを使える人と使えない人との間に生じる格差のことです。

ポイント

選択肢全部覚えておこう!

問18

EUの一般データ保護規則(GDPR)に関する記述として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

- EU域内に拠点がある事業者が,EU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象となる。

- EU域内に拠点がある事業者が,アジアや米国などEU域外に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。

- EU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などEU域外に対してだけデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。

- EU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などからEU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。

解答:ウ

EU一般データ保護規則(GDPR:General Data Protection Regulation)は、欧州経済領域(EEA)における個人情報の取り扱いについて法的要件を定めた規則です。

EU域内に拠点がある事業者は、EU内外問わず商品やサービスへの提供が適用用範囲になります。

EUに支店を持つ企業、EUに商品やサービスを提供している企業、EUから個人データの処理について委託を受けているEU域外企業も対象です。

対象外となるのは、EU域内に拠点がない事業者が、EU域外に対してだけデータやサービスを提供している場合のみです。

文章はよく読むこと。混乱してきたら、メモを使って図を描いてみるといい。

解説

セキュリティ関連法規に関する問題です。EU一般データ保護規則(GDPR:General Data Protection Regulation)は、欧州経済領域(EEA)における個人情報の取り扱いについて法的要件を定めた規則です。

EU域内に拠点がある事業者は、EU内外問わず商品やサービスへの提供が適用用範囲になります。

EUに支店を持つ企業、EUに商品やサービスを提供している企業、EUから個人データの処理について委託を受けているEU域外企業も対象です。

対象外となるのは、EU域内に拠点がない事業者が、EU域外に対してだけデータやサービスを提供している場合のみです。

ポイント

EU関係してるなら全部対象!と覚えよう。文章はよく読むこと。混乱してきたら、メモを使って図を描いてみるといい。

問19

住宅地に設置してある飲料の自動販売機に組み込まれた通信機器と,遠隔で自動販売機を監視しているコンピュータが,ネットワークを介してデータを送受信することによって在庫管理を実現するような仕組みがある。このように,機械同士がネットワークを介して互いに情報をやり取りすることによって,自律的に高度な制御や動作を行う仕組みはどれか。

ア MOT イ MRP ウ M2M エ O2O

解答:ウ

機械同士がネットワークを介して互いに直接情報をやり取りすることによって自律的に高度な制御や動作を行う仕組みはM2M(Machine to Machine)です。

例文のような自動販売機での利用の他、電気ガスなどの自動検針や、システム監視、メンテナンス、防犯、防災システムなどにも利用されています。

MOT(Management of Technology)は技術を経営に結び付けて企業の成長を図ることです。

MRP(Material Requirements Planning)は生産計画に基づいた適切な部品の数と時期を算出する手法です。

O2O(Online to Offline)はオンラインからオフラインへ消費者の行動を促すことです。

IoTはインターネットを通す、M2Mはインターネットを通す他、機械同士の直接通信もアリ。

解説

業務プロセスに関する問題です。機械同士がネットワークを介して互いに直接情報をやり取りすることによって自律的に高度な制御や動作を行う仕組みはM2M(Machine to Machine)です。

例文のような自動販売機での利用の他、電気ガスなどの自動検針や、システム監視、メンテナンス、防犯、防災システムなどにも利用されています。

MOT(Management of Technology)は技術を経営に結び付けて企業の成長を図ることです。

MRP(Material Requirements Planning)は生産計画に基づいた適切な部品の数と時期を算出する手法です。

O2O(Online to Offline)はオンラインからオフラインへ消費者の行動を促すことです。

ポイント

IoTとの違いは?IoTはインターネットを通す、M2Mはインターネットを通す他、機械同士の直接通信もアリ。

問20

資本活用の効率性を示す指標はどれか。

ア 売上高営業利益率 イ 自己資本比率

ウ 総資本回転率 エ 損益分岐点比率

解答:ウ

総資産がどのぐらい効率的に売上高を生み出したか、資本活用の効率性を示す指標を総資本回転率といいいます。

総資本回転率の値は高ければ高いほど良いとされます。計算式は以下です。

総資本回転率 = 売上高 ÷ 総資本(総資産)

売上高営業利益率は売上高に対する利益の割合で、企業の収益性を計る尺度で、「営業利益 ÷ 売上高 × 100」として計算します。

自己資本比率は総資本のうち純資産の占める割合で、「自己資本 ÷ 総資本 × 100」で計算します。

損益分岐点比率は実際の売上高に対する損益分岐点売上高の割合で、「損益分岐点売上高÷実際の売上高 × 100」で計算します。

もともと仕事等で専門の人は点取り問題。

解説

会計・財務に関する問題です。総資産がどのぐらい効率的に売上高を生み出したか、資本活用の効率性を示す指標を総資本回転率といいいます。

総資本回転率の値は高ければ高いほど良いとされます。計算式は以下です。

総資本回転率 = 売上高 ÷ 総資本(総資産)

売上高営業利益率は売上高に対する利益の割合で、企業の収益性を計る尺度で、「営業利益 ÷ 売上高 × 100」として計算します。

自己資本比率は総資本のうち純資産の占める割合で、「自己資本 ÷ 総資本 × 100」で計算します。

損益分岐点比率は実際の売上高に対する損益分岐点売上高の割合で、「損益分岐点売上高÷実際の売上高 × 100」で計算します。

ポイント

これ覚えるぐらいならIoTとかAI関連を完璧に覚えた方がいい。もともと仕事等で専門の人は点取り問題。