ITパスポート 令和5年度 41-50問

ITパスポート 令和5年度 41-50問

問41

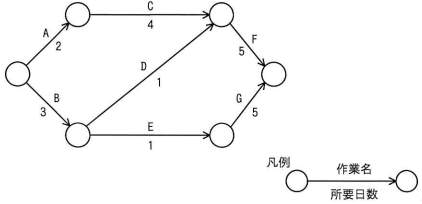

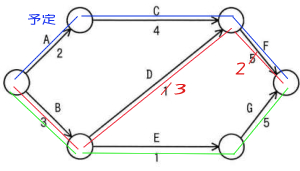

次のアローダイアグラムに基づき作業を行った結果,作業Dが2日遅延し,作業Fが3日前倒しで完了した。作業全体の所要日数は予定と比べてどれくらい変化したか。

ア 3日遅延 イ 1日前倒し

ウ 2日前倒し エ 3日前倒し

解答:ウ

予定の所要日数を割り出します。

・A → C → F 2 + 4 + 5 = 11日

・B → D → F 3 + 1 + 5 = 9日

・B → E → G 3 + 1 + 5 = 9日

所要日数はA → C → Fで、11日の予定でした。

作業Dが2日遅延し、作業Fが3日前倒した結果は次の通り。

・A → C → F 2 + 4 + 2 = 8日

・B → D → F 3 + 3 + 2 = 8日

・B → E → G 3 + 1 + 5 = 9日

所要日数はB → E → Gで、9日で完成しました。

作業全体の所要日数は予定の11日と比べて

11日 - 9日 = 2日

2日減ったので、2日前倒しになりました。

他の経路が早く終わっても、一番長い経路の作業終了を待たないといけない。

解説

プロジェクトマネジメントに関する問題です。予定の所要日数を割り出します。

・A → C → F 2 + 4 + 5 = 11日

・B → D → F 3 + 1 + 5 = 9日

・B → E → G 3 + 1 + 5 = 9日

所要日数はA → C → Fで、11日の予定でした。

作業Dが2日遅延し、作業Fが3日前倒した結果は次の通り。

・A → C → F 2 + 4 + 2 = 8日

・B → D → F 3 + 3 + 2 = 8日

・B → E → G 3 + 1 + 5 = 9日

所要日数はB → E → Gで、9日で完成しました。

作業全体の所要日数は予定の11日と比べて

11日 - 9日 = 2日

2日減ったので、2日前倒しになりました。

ポイント

所要日数は全部が終わる日数!他の経路が早く終わっても、一番長い経路の作業終了を待たないといけない。

問42

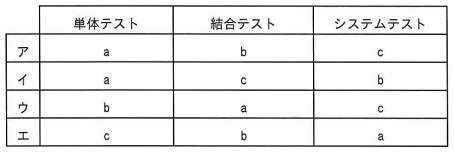

ソフトウェア開発における,テストに関する記述a~cとテスト工程の適切な組合せはどれか。

- 運用予定時間内に処理が終了することを確認する。

- ソフトウェア間のインタフェースを確認する。

- プログラムの内部パスを網羅的に確認する。

解答:エ

システム開発でのテストと確認する内容は次の通りです。

単体テスト

プログラムが単体で動作するかを確かめるテストです。内部の条件分岐を網羅的に確認することが多いです。

↓

結合テスト

単体テストを終えたもの同士の連結がうまくいくか、インタフェースを確認します。

↓

システムテスト

ソフトウェア全体が仕様書通りに動くか確認します。運用予定時間内に処理が終了する、など機能や性能を確認します。

基本的に小さい単位から確認して、繋げていく方式が一般的。

解説

システム開発技術に関する問題です。システム開発でのテストと確認する内容は次の通りです。

単体テスト

プログラムが単体で動作するかを確かめるテストです。内部の条件分岐を網羅的に確認することが多いです。

↓

結合テスト

単体テストを終えたもの同士の連結がうまくいくか、インタフェースを確認します。

↓

システムテスト

ソフトウェア全体が仕様書通りに動くか確認します。運用予定時間内に処理が終了する、など機能や性能を確認します。

ポイント

それぞれテストの内容・何を確認するかを覚えておこう!基本的に小さい単位から確認して、繋げていく方式が一般的。

問43

ソフトウェア導入作業に関する記述a~dのうち,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

- 新規開発の場合,導入計画書の作成はせず,期日までに速やかに導入する。

- ソフトウェア導入作業を実施した後,速やかに導入計画書と導入報告書を作成し,合意を得る必要がある。

- ソフトウェアを自社開発した場合,影響範囲が社内になるので導入計画書の作成後に導入し,導入計画書の合意は導入後に行う。

- 本番稼働中のソフトウェアに機能追加する場合,機能追加したソフトウェアの導入計画書を作成し,合意を得てソフトウェア導入作業を実施する。

解答:エ

ソフトウェア導入は、実際に運用するのと同じ環境に開発したソフトウェアを導入し、ソフトウェアが要件を満たしているか、正しく動作するか、利用できる水準にあるかを確認する作業です。

導入作業前に、あらかじめ導入計画書を従って関係者の合意を得、導入計画書に従って作業を進めます。自社開発したソフトウェアでも同様です。

本番稼働中のソフトウェアに機能追加する場合も新規開発の場合と同様です。機能追加したソフトウェアの導入計画書を作成して、合意を得てソフトウェア導入作業を実施します。

解説

システム開発技術に関する問題です。ソフトウェア導入は、実際に運用するのと同じ環境に開発したソフトウェアを導入し、ソフトウェアが要件を満たしているか、正しく動作するか、利用できる水準にあるかを確認する作業です。

導入作業前に、あらかじめ導入計画書を従って関係者の合意を得、導入計画書に従って作業を進めます。自社開発したソフトウェアでも同様です。

本番稼働中のソフトウェアに機能追加する場合も新規開発の場合と同様です。機能追加したソフトウェアの導入計画書を作成して、合意を得てソフトウェア導入作業を実施します。

ポイント

このあたりは知らなくても常識でどうにかなる。何事も事前準備、関係者の合意は必要。

問44

A社のIT部門では,ヘルプデスクのサービス可用性の向上を図るために,対応時間を24時間に拡大することを検討している。ヘルプデスク業務をA社から受託していB社は,これを実現するためにチャットボットをB社に導入して活用することによって,深夜時間帯は自動応答で対応する旨を提案したところ,A社は24時間対応が可能であるのでこれに合意した。この合意に用いる文書として,最も適切なものはどれか。

ア BCP イ NDA ウ SLA エ SLM

解答:ウ

チャットボットはチャットでの問合せでソフトウェアによる自動対応を行う仕組みです。

問題文の内容のように、提供するITサービスの内容と品質を文書化し、あらかじめ利用者側の責任者と合意ておく文書をSLA(Service Level Agreement:サービスレベル合意書)といいます。

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)は緊急事態が発生したときに、企業が損害を最小限に抑えて事業が継続できるようにする計画です。

NDA(Non-Disclosure Agreement:秘密保持契約)は業務に関して知った秘密を第三者に開示しないとする契約です。

SLM(Service Level Management)は、ITサービスの内容と品質を利用者側の責任者と合意しておくこと、あるいは文書のことです。

SLAの内容は契約ごとに異なるので内容はされないが、どういうもの、ということだけは覚えておこう。

この問題のように、チャットボットとか流行の言葉をまぜてA社が~B社が~と具体例で説明しているものがあるが、内容はたいしたことない。問題をよく読ませる目くらまし問題とも言える。面倒だけど一応ちゃんと読もう。

解説

サービスマネジメントシステムに関する問題です。チャットボットはチャットでの問合せでソフトウェアによる自動対応を行う仕組みです。

問題文の内容のように、提供するITサービスの内容と品質を文書化し、あらかじめ利用者側の責任者と合意ておく文書をSLA(Service Level Agreement:サービスレベル合意書)といいます。

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)は緊急事態が発生したときに、企業が損害を最小限に抑えて事業が継続できるようにする計画です。

NDA(Non-Disclosure Agreement:秘密保持契約)は業務に関して知った秘密を第三者に開示しないとする契約です。

SLM(Service Level Management)は、ITサービスの内容と品質を利用者側の責任者と合意しておくこと、あるいは文書のことです。

ポイント

チャットボット人気!SLAの内容は契約ごとに異なるので内容はされないが、どういうもの、ということだけは覚えておこう。

この問題のように、チャットボットとか流行の言葉をまぜてA社が~B社が~と具体例で説明しているものがあるが、内容はたいしたことない。問題をよく読ませる目くらまし問題とも言える。面倒だけど一応ちゃんと読もう。

問45

プロジェクトマネジメントでは,スケジュール,コスト,品質といった競合する制約条件のバランスをとることが求められる。計画していた開発スケジュールを短縮することになった場合の対応として,適切なものはどれか。

ア 資源の追加によってコストを増加させてでもスケジュールを遵守することを検討する。

イ 提供するシステムの高機能化を図ってスケジュールを遵守することを検討する。

ウ プロジェクトの対象スコープを拡大してスケジュールを遵守することを検討する。

エ プロジェクトメンバーを削減してスケジュールを遵守することを検討する。

解答:ア

計画していた開発スケジュールを短縮することになった場合、あとの2つ、コストと品質のどちらか、または両方を変更する必要があります。

スケジュールの遵守は、資源の追加によってコストを増加させることで対応可能です。

提供するシステムの高機能化や提供するシステムの高機能化、プロジェクトメンバーの削減は逆にスケジュールが厳しくなります。

ソフトウェアなんて作ったことない人が大半。難しく考えないで、普通に「何かする」ことから考えれば誰でも解ける。

解説

プロジェクトマネジメントに関する問題です。計画していた開発スケジュールを短縮することになった場合、あとの2つ、コストと品質のどちらか、または両方を変更する必要があります。

スケジュールの遵守は、資源の追加によってコストを増加させることで対応可能です。

提供するシステムの高機能化や提供するシステムの高機能化、プロジェクトメンバーの削減は逆にスケジュールが厳しくなります。

ポイント

これも常識で考えればわかる!

ソフトウェアなんて作ったことない人が大半。難しく考えないで、普通に「何かする」ことから考えれば誰でも解ける。

問46

ITサービスに関する指標には,ITサービスが利用できなくなるインシデントの発生間隔の平均時間であるMTBSI(Mean Time Between Service Incidents)があり,サービスの中断の発生しにくさを表す。ITサービスにおいてMTBSIの改善を行っている事例として,最も適切なものはどれか。

ア インシデント対応事例のデータベースを整備し,分析することによって,サービスの中断から原因究明までの時間の短縮を図る。

イ サービスのメニューを増やすことによって,利用者数の増加を図る。

ウ サービスを提供しているネットワークの構成を二重化することによって,ネットワークがつながらなくなる障害の低減を図る。

エ ヘルプデスクの要員を増やすことによって,サービス利用者からの個々の問合せにおける待ち時間の短縮を図る。

解答:ウ

MTBSI(Mean Time Between Service Incidents)はインシデントの発生間隔の平均時間で、長いほどサービスが利用できる時間が長くなります。

サービスを提供しているネットワークの構成を二重化し、ネットワークがつながらなくなる障害の低減を図るのはMTBSIの改善を行っている事例です。

アはサービス中断時間を短くする対策です。イとエはMTBSIの改善には無関係です。

解説

サービスマネジメントに関する問題です。MTBSI(Mean Time Between Service Incidents)はインシデントの発生間隔の平均時間で、長いほどサービスが利用できる時間が長くなります。

サービスを提供しているネットワークの構成を二重化し、ネットワークがつながらなくなる障害の低減を図るのはMTBSIの改善を行っている事例です。

アはサービス中断時間を短くする対策です。イとエはMTBSIの改善には無関係です。

ポイント

システムの平均故障間隔であるMTBF(Mean Time Between Failures)のサービス版と考えよう。

問47

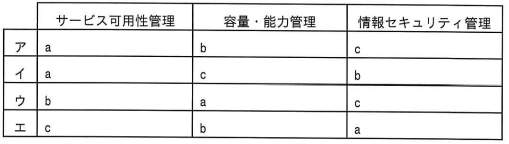

あるホスティングサービスのSLAの内容にa~cがある。これらと関連するITサービスマネジメントの管理との適切な組合せはどれか。

- サーバが稼働している時間

- ディスクの使用量が設定したしきい値に達したことを検出した後に,指定された担当者に通知するまでの時間

- 不正アクセスの検知後に,指定された担当者に通知するまでの時間

解答:ア

SLA(サービスレベル合意書:Service Level Agreement)は、提供するITサービスの内容と品質を、それらを達成できなかった場合の保証を含めてあらかじめ利用者側の責任者と合意して文書化したものです。

可用性は、情報が利用できる状態にあることです。

サービス可用性管理と関連があるのは、サーバが稼働している時間です。

容量・能力管理と関連があるのは、ディスクの使用量が設定したしきい値に達したことを検出した後に指定された担当者に通知するまでの時間です。

情報セキュリティ管理に関連があるのは、不正アクセスの検知後に指定された担当者に通知するまでの時間です。

解説

サービスマネジメントに関する問題です。SLA(サービスレベル合意書:Service Level Agreement)は、提供するITサービスの内容と品質を、それらを達成できなかった場合の保証を含めてあらかじめ利用者側の責任者と合意して文書化したものです。

可用性は、情報が利用できる状態にあることです。

サービス可用性管理と関連があるのは、サーバが稼働している時間です。

容量・能力管理と関連があるのは、ディスクの使用量が設定したしきい値に達したことを検出した後に指定された担当者に通知するまでの時間です。

情報セキュリティ管理に関連があるのは、不正アクセスの検知後に指定された担当者に通知するまでの時間です。

ポイント

可用性はよく出るので必ず意味を知っておくこと。

問48

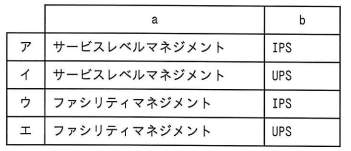

システム環境整備に関する次の記述中のa,bに入れる字句の適切な組合せはどれか。

企業などがシステム環境である建物や設備などの資源を最善の状態に保つ考え方として a がある。その考え方を踏まえたシステム環境整備の施策として,突発的な停電が発生したときにサーバに一定時間電力を供給する機器である b の配備などがある。

解答:エ

システムを設置する環境に着目し、施設や設備(ファシリティ)が適切な状態にあるよう管理することをファシリティマネジメントといいます。

ファシリティマネジメントでは、空調管理、入退館の管理、無停電電源装置(UPS)の設置などを行います。

UPS(Uninterruptible Power Supply:無停電電源装置)は、突発的な停電が発生したときにサーバや電源を供給する機器に一定時間電力を供給する機器です。

サービスレベルマネジメント(SLM:Service Level Management)は、ITサービスの内容と品質を利用者側の責任者と合意しておくこと、あるいは文書のことです。

IPS(Intrusion Prevention System)はサーバーやネットワークを監視して、不正なアクセスや異常な通信を検知して管理者へ通知し、通信をブロックするシステムです。

解説

ファシリティマネジメントに関する問題です。システムを設置する環境に着目し、施設や設備(ファシリティ)が適切な状態にあるよう管理することをファシリティマネジメントといいます。

ファシリティマネジメントでは、空調管理、入退館の管理、無停電電源装置(UPS)の設置などを行います。

UPS(Uninterruptible Power Supply:無停電電源装置)は、突発的な停電が発生したときにサーバや電源を供給する機器に一定時間電力を供給する機器です。

サービスレベルマネジメント(SLM:Service Level Management)は、ITサービスの内容と品質を利用者側の責任者と合意しておくこと、あるいは文書のことです。

IPS(Intrusion Prevention System)はサーバーやネットワークを監視して、不正なアクセスや異常な通信を検知して管理者へ通知し、通信をブロックするシステムです。

ポイント

UPSは停電中ずっと電力供給するのではなく、安全に機器をシャットダウンするためのわずかな時間を稼ぐため、瞬間的な停電に対応するためのもの、と考えるのが一般的。

問49

リファクタリングの説明として,適切なものはどれか。

ア ソフトウェアが提供する機能仕様を変えずに,内部構造を改善すること

イ ソフトウェアの動作などを解析して,その仕様を明らかにすること

ウ ソフトウェアの不具合を修正し,仕様どおりに動くようにすること

エ 利用者の要望などを基に,ソフトウェアに新しい機能を加える修正をすること

解答:ア

リファクタリングとは、外部仕様を変更することなく、プログラムの内部構造を変更することです。

イはリバースエンジニアリング、ウはデバッグ、エはソフトウェア保守の説明です。

解説

開発プロセス・手法に関する問題です。リファクタリングとは、外部仕様を変更することなく、プログラムの内部構造を変更することです。

イはリバースエンジニアリング、ウはデバッグ、エはソフトウェア保守の説明です。

ポイント

リファクタリングなど、再利用や無駄を省くものはよく出るよ!

問50

内部統制において,不正防止を目的とした職務分掌に関する事例として,最も適切なものはどれか。

ア 申請者は自身の申請を承認できないようにする。

イ 申請部署と承認部署の役員を兼務させる。

ウ 一つの業務を複数の担当者が手分けして行う。

エ 一つの業務を複数の部署で分散して行う。

解答:ア

職務分掌は、各役職や職務について担当者の範囲と責任や権限を明確にし、適切に配分することです。

申請者は自身の申請を承認できないようにするのは、職務分掌の事例として適切です。もしも申請者が自身の申請を承認できれば、なんでもやりたい放題になってしまうためです。申請部署と承認部署の役員を兼務させる場合も同じです。

一つの業務を複数の担当者が手分けして行うこと、一つの業務を複数の部署で分散して行うことは、責任の所在が不明確になるため、職務分掌として適切ではありません。

解説

内部統制に関する問題です。職務分掌は、各役職や職務について担当者の範囲と責任や権限を明確にし、適切に配分することです。

申請者は自身の申請を承認できないようにするのは、職務分掌の事例として適切です。もしも申請者が自身の申請を承認できれば、なんでもやりたい放題になってしまうためです。申請部署と承認部署の役員を兼務させる場合も同じです。

一つの業務を複数の担当者が手分けして行うこと、一つの業務を複数の部署で分散して行うことは、責任の所在が不明確になるため、職務分掌として適切ではありません。

ポイント

職務分掌もたまに出る。これも常識で考えればOK!