ITパスポート 令和6年度 21-30問

ITパスポート 令和6年度 21-30問

問21

あるソフトウェアは,定額の料金や一定の期間での利用ができる形態で提供されている。この利用形態を表す用語として,適切なものはどれか。

ア アクティベーション イ アドウェア

ウ サブスクリプション エ ボリュームライセンス

解答:ウ

一定期間利用できる権利に対して料金を支払う利王形態はサブスクリプションです。

アクティベーションは、機器やソフトウェア、システムを利用可能な状態にする処理や手続きのことです。

アドウェアは、広告表示で収入を得るソフトウェアです。

ボリュームライセンスは、多数のライセンスをまとめて提供する販売形態のことです。

解説

知的財産権に関する問題です。一定期間利用できる権利に対して料金を支払う利王形態はサブスクリプションです。

アクティベーションは、機器やソフトウェア、システムを利用可能な状態にする処理や手続きのことです。

アドウェアは、広告表示で収入を得るソフトウェアです。

ボリュームライセンスは、多数のライセンスをまとめて提供する販売形態のことです。

ポイント

従来の定額制との違いは、顧客のニーズに合わせた臨機応変なサービス提供をすること!

問22

インターネットを介して個人や企業が保有する住宅などの遊休資産の貸出しを仲介するサービスや仕組みを表す用語として,最も適切なものはどれか。

ア シェアードサービス イ シェアウェア

ウ シェアリングエコノミー エ ワークシェアリング

解答:ウ

インターネットを介して個人や企業が所有する、使用していない自動車や自宅の空きスペースなをほかの人へ貸したり共同で使用したりする仕組みはシェアリングエコノミーです。

シェアードサービスは、複数の企業が、人事や経理や情報など間接部門の業務を共有することです。

シェアウェアは、試用期間中は無料だけど期間をすぎたら料金を支払うライセンス形態です。

ワークシェアリングは、仕事を複数人で分担して一人あたりの労働時間を短くすることです。

出来たら全部覚えておこう。

解説

eビジネスに関する問題です。インターネットを介して個人や企業が所有する、使用していない自動車や自宅の空きスペースなをほかの人へ貸したり共同で使用したりする仕組みはシェアリングエコノミーです。

シェアードサービスは、複数の企業が、人事や経理や情報など間接部門の業務を共有することです。

シェアウェアは、試用期間中は無料だけど期間をすぎたら料金を支払うライセンス形態です。

ワークシェアリングは、仕事を複数人で分担して一人あたりの労働時間を短くすることです。

ポイント

シェア繋がり用語。出来たら全部覚えておこう。

問23

A社はRPAソフトウェアを初めて導入するに当たり,計画策定フェーズ,先行導入フェーズ,本格導入フェーズの3段階で進めようと考えている。次のうち,計画策定フェーズで実施する作業として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

- RPAソフトウェアの適用可能性を見極めるための概念検証を実施する。

- RPAソフトウェアを全社展開するための導入と運用の手順書を作成する。

- 部門,業務を絞り込んでRPAソフトウェアを導入し,効果を実測する。

解答:ア

RPA(Robotic Process Automation)は、書類作成やデータ入力作業などのルール化できる事務作業をソフトウェア型のロボットに代替させることで、自動化や効率化を図ることです。

aは計画策定フェーズ、bは本格導入フェーズ、cは先行導入フェーズで実施する作業です。 よって、計画策定フェーズで実施する作業はaだけです。

解説

業務プロセスに関する問題です。RPA(Robotic Process Automation)は、書類作成やデータ入力作業などのルール化できる事務作業をソフトウェア型のロボットに代替させることで、自動化や効率化を図ることです。

aは計画策定フェーズ、bは本格導入フェーズ、cは先行導入フェーズで実施する作業です。 よって、計画策定フェーズで実施する作業はaだけです。

ポイント

特に知識がなくても解ける。ストラテジは結構こういう問題があるので、出てきた単語を見ただけで「〇〇?なんだっけ?!ヤバい!」とならずに落ち着いて問題を読みましょう。

問24

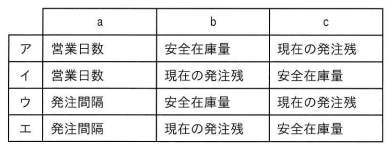

式は定期発注方式で原料の発注量を求める計算式である。a~cに入れる字句の適 切な組合せはどれか。

発注量=( a + 調達期間) × 毎日の使用予定量 + b

- 現在の在庫量 - c

解答:ウ

定期発注方式は、同じ発注間隔で数を計算して発注を行う発注方式です。

まず、発注してもすぐに入荷されないので、発注分が入荷するまでの調達期間は

発注間隔 + 調達期間

です。これに毎日の使用予定量をかけ、そこに安全在庫数を加えた数が次回発注時の入荷までのとりあえず必要な量です。

(安全在庫とは欠品にならないよう通常必要な在庫に加えて最低限保持しておく在庫のことです。)

しかし、現在ある在庫の分は必要ないので、上記で計算したとりあえず必要な量から、現在の在庫数と発注残(前回発注したけど未入荷の分)を引いた数が、発注量になります。

よって、定期発注方式で原料の発注量を求める計算式は、以下の通りです。

発注量 = (発注間隔 + 調達期間) × 毎日の使用予定量 + 安全在庫 - 現在の在庫量 - 現在の発注残

解説

業務分析・データ利活用に関する問題です。定期発注方式は、同じ発注間隔で数を計算して発注を行う発注方式です。

まず、発注してもすぐに入荷されないので、発注分が入荷するまでの調達期間は

発注間隔 + 調達期間

です。これに毎日の使用予定量をかけ、そこに安全在庫数を加えた数が次回発注時の入荷までのとりあえず必要な量です。

(安全在庫とは欠品にならないよう通常必要な在庫に加えて最低限保持しておく在庫のことです。)

しかし、現在ある在庫の分は必要ないので、上記で計算したとりあえず必要な量から、現在の在庫数と発注残(前回発注したけど未入荷の分)を引いた数が、発注量になります。

よって、定期発注方式で原料の発注量を求める計算式は、以下の通りです。

発注量 = (発注間隔 + 調達期間) × 毎日の使用予定量 + 安全在庫 - 現在の在庫量 - 現在の発注残

ポイント

定量発注方式は逆に不定期で毎回決まった量を発注する方式。

こちらの計算式は

1日あたりの在庫消費量 × 調達期間 + 安全在庫

問25

史跡などにスマートフォンを向けると,昔あった建物の画像や説明情報を現実の風景と重ねるように表示して,観光案内をできるようにした。ここで活用した仕組みを表す用語として,最も適切なものはどれか。

ア AR イ GUI ウ VR エ メタバース

解答:ア

画像や説明情報を現実の風景と重ねるように表示するような、現実世界に仮想世界を重ね合わせて表示する技術は、AR(Augmented Reality:拡張現実)です。

GUI(Graphical User Interface)は、コンピュータへの指示をユーザーが視覚的に捉えてできるようにするインタフェースです。

VR(Virtual Reality:仮想現実)は、仮想空間を現実かのように体感させる技術です。

メタバースは、インターネット上につくられた仮想空間のことです。

MR(Augmented Reality:複合現実)はデジタル情報に直接触れて操作できる

VRを進化させたのがメタバース。

AR(現実に取り込む)、MR(仮想情報を操作)、VR(仮想空間を体感)、メタバース(インターネット上で行動する仮想空間)

解説

IoTシステム・組込みシステムに関する問題です。画像や説明情報を現実の風景と重ねるように表示するような、現実世界に仮想世界を重ね合わせて表示する技術は、AR(Augmented Reality:拡張現実)です。

GUI(Graphical User Interface)は、コンピュータへの指示をユーザーが視覚的に捉えてできるようにするインタフェースです。

VR(Virtual Reality:仮想現実)は、仮想空間を現実かのように体感させる技術です。

メタバースは、インターネット上につくられた仮想空間のことです。

ポイント

AR、VR、MRの違いを理解しておこう!MR(Augmented Reality:複合現実)はデジタル情報に直接触れて操作できる

VRを進化させたのがメタバース。

AR(現実に取り込む)、MR(仮想情報を操作)、VR(仮想空間を体感)、メタバース(インターネット上で行動する仮想空間)

問26

データサイエンティストの役割に関する記述として,最も適切なものはどれか。

ア 機械学習や統計などの手法を用いてビッグデータを解析することによって,ビジネスに活用するための新たな知見を獲得する。

イ 企業が保有する膨大なデータを高速に検索できるように,パフォーマンスの高いデータベースを運用するためのシステム基盤を構築する。

ウ 企業における情報システムに関するリスクを評価するために,現場でのデータの取扱いや管理についての実態を調査する。

エ 企業や組織における安全な情報システムの企画,設計,開発,運用を,サイバーセキュリティに関する専門的な知識や技能を活用して支援する。

解答:ア

データサイエンティストの役割は、ビッグデータをはじめとした様々なデータを解析して、新たなサービスや価値を生み出すためのヒントやアイディアを抽出し、企業の問題解決や戦略、意思決定につなげていことです。

イはデータエンジニア、ウはシステム監査人、エは情報セキュリティスペシャリストの役割です。

解説

業務分析・データ利活用に関する問題です。データサイエンティストの役割は、ビッグデータをはじめとした様々なデータを解析して、新たなサービスや価値を生み出すためのヒントやアイディアを抽出し、企業の問題解決や戦略、意思決定につなげていことです。

イはデータエンジニア、ウはシステム監査人、エは情報セキュリティスペシャリストの役割です。

ポイント

すみません、他の選択肢の解答が曖昧。とりあえず消去法で。

問27

個人情報保護法では,あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許される行為を規定している。この行為に該当するものだけを,全て挙げたものはどれか。

- 事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て,搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので,総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。

- 新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので,総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。

- 不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を,類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて,総務の担当者が提供した。

解答:イ

個人情報保護法は、氏名、生年月日、住所、顔写真などに、特定の個人を特定できる情報の取扱いについてまとめた法律です。

あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許されるのは次の場合です。

・警察、裁判所などからの法令に基づく調査・照会

→cの場合

・人の生命や財産の保護のために必要で本人の同意を得ることが困難なとき

→aの場合

・心身の発達途上にある児童の健全な育成のため必要なとき

・国の機関や地方公共団体、その委託者が、法令の定める事務を遂行するとき

bは第三者への提供なので、同意がないとダメです。

-基本的には第三者への情報提供は本人の同意が必要。

-例外は上記のみ。

-特に配慮が必要なのは個人情報保護法の要配慮個人情報(人種や信条、病歴、犯罪歴など、他者から偏見や不当な扱いが生じないよう特に注意する情報)

-第三者提供に該当しないのは、宅配業者とか事業合併によるデータ継承

解説

セキュリティ関連法規に関する問題です。個人情報保護法は、氏名、生年月日、住所、顔写真などに、特定の個人を特定できる情報の取扱いについてまとめた法律です。

あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許されるのは次の場合です。

・警察、裁判所などからの法令に基づく調査・照会

→cの場合

・人の生命や財産の保護のために必要で本人の同意を得ることが困難なとき

→aの場合

・心身の発達途上にある児童の健全な育成のため必要なとき

・国の機関や地方公共団体、その委託者が、法令の定める事務を遂行するとき

bは第三者への提供なので、同意がないとダメです。

ポイント

次のポイントをおさえておこう!-基本的には第三者への情報提供は本人の同意が必要。

-例外は上記のみ。

-特に配慮が必要なのは個人情報保護法の要配慮個人情報(人種や信条、病歴、犯罪歴など、他者から偏見や不当な扱いが生じないよう特に注意する情報)

-第三者提供に該当しないのは、宅配業者とか事業合併によるデータ継承

問28

次の事例のうち,AIを導入することによって業務の作業効率が向上したものだけを全て挙げたものはどれか。

- 食品専門商社のA社が,取引先ごとに様式が異なる手書きの請求書に記載された文字を自動で読み取ってデータ化することによって,事務作業時間を削減した。

- 繊維製造会社のB社が,原材料を取引先に発注する定型的なPCの操作を自動化するツールを導入し,事務部門の人員を削減した。

- 損害保険会社のC社が,自社のコールセンターへの問合せに対して,オペレーターにつなげる前に音声チャットボットでヒアリングを行うことによってペレーターの対応時間を短縮した。

- 物流会社のD社が,配送荷物に電子タグを装着して出荷時に配送先を電子タグに書き込み,配送時にそれを確認することによって,誤配送を削減した。

解答:ア

AI(Artificial Intelligence:人工知能)は、人間の思考プロセスをソフトウェアで人工的に再現したものです。

AIの技術で代表的なものはチャットボット、自動運転、バーチャルアシストなどがあります。

aの画像認識、cのチャットボットはAIの技術で、導入することによって業務の作業効率が向上します。

bはRPA、dはRFIDの活用事例です。

解説

ビジネスシステムに関する問題です。AI(Artificial Intelligence:人工知能)は、人間の思考プロセスをソフトウェアで人工的に再現したものです。

AIの技術で代表的なものはチャットボット、自動運転、バーチャルアシストなどがあります。

aの画像認識、cのチャットボットはAIの技術で、導入することによって業務の作業効率が向上します。

bはRPA、dはRFIDの活用事例です。

ポイント

AIに関する問題は出るよ!過去問は全部覚えておこう!

問29

ある企業が,顧客を引き付ける優れたUX(User Experience)やビジネスモデルをデジタル技術によって創出し,業界における従来のサービスを駆逐してしまうことによって,その業界の既存の構造が破壊されるような現象を表す用語として,最も適切なものはどれか。

ア デジタルサイネージ

イ デジタルディスラプション

ウ デジタルディバイド

エ デジタルトランスフォーメーション

解答:イ

UX(User Experience)は、製品やサービスを利用した際に得られるユーザ体験のことです。

デジタル技術によって新しいサービス・ビジネスモデルが創出された結果、業界における従来のサービスを駆逐してしまうことをデジタルディスラプションといいます。

デジタルサイネージは、店頭や交通機関など、あらゆる場所で、ディスプレイなどの表示機器で情報を発信するシステムです。

デジタルディバイドは、ITを使える人と使えない人との間に生じる格差のことです。

デジタルトランスフォーメーションは、ITを利用した今までにない技術で人々の生活を良くすることです。

解説

経営戦略手法に関する問題です。UX(User Experience)は、製品やサービスを利用した際に得られるユーザ体験のことです。

デジタル技術によって新しいサービス・ビジネスモデルが創出された結果、業界における従来のサービスを駆逐してしまうことをデジタルディスラプションといいます。

デジタルサイネージは、店頭や交通機関など、あらゆる場所で、ディスプレイなどの表示機器で情報を発信するシステムです。

デジタルディバイドは、ITを使える人と使えない人との間に生じる格差のことです。

デジタルトランスフォーメーションは、ITを利用した今までにない技術で人々の生活を良くすることです。

ポイント

ディスラプション=破壊。

デジタルトランスフォーメーションの結果、デジタルディスラプションが起こる!

問30

上司から自社の当期の損益計算書を渡され,“我が社の収益性分析をしなさい”と言われた。経営に関する指標のうち,この損益計算書だけから計算できるものだけを全て挙げたものはどれか。

a 売上高増加率 b 売上高利益率 c 自己資本利益率

ア a イ a, b ウ a, b, c エ b

解答:エ

損益計算書は、企業の収益と費用を記載した書類です。

売上高利益率は、売上高に対する利益の割合で、損益計算書の利益(営業利益、経常利益、当期純利益など)を売上高で割って算出されます。

売上高増加率は企業の売上高の伸び率のことです。(当期売上高-前期売上高)÷ 前期売上高で算出されます。当期の損益計算書だけでなく、前期の損益計算書が必要です。

自己資本利益率(ROE)は自己資本に対する利益の比率です。自己資本額は資産・負債・純資産の状態を表した賃借対照表に記載されます。 よって、損益計算書だけから計算できるものは、売上高利益率だけです。

会計・財務に関することは無理して覚える必要はない。知っていて損はないけど、時間がないなら覚えることから削ってOK。

解説

会計・財務に関する問題です。損益計算書は、企業の収益と費用を記載した書類です。

売上高利益率は、売上高に対する利益の割合で、損益計算書の利益(営業利益、経常利益、当期純利益など)を売上高で割って算出されます。

売上高増加率は企業の売上高の伸び率のことです。(当期売上高-前期売上高)÷ 前期売上高で算出されます。当期の損益計算書だけでなく、前期の損益計算書が必要です。

自己資本利益率(ROE)は自己資本に対する利益の比率です。自己資本額は資産・負債・純資産の状態を表した賃借対照表に記載されます。 よって、損益計算書だけから計算できるものは、売上高利益率だけです。

ポイント

自己資本利益率(ROE)もたまに出題される。が、会計・財務に関することは無理して覚える必要はない。知っていて損はないけど、時間がないなら覚えることから削ってOK。