ITパスポート 令和6年度 41-50問

ITパスポート 令和6年度 41-50問

問41

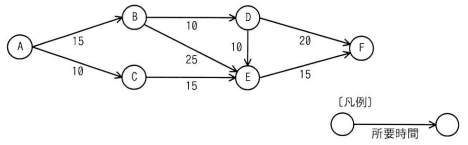

あるプロジェクトの作業間の関係と所要時間がアローダイアグラムで示されている。このアローダイアグラムのBからEの四つの結合点のうち,工程全体の完了時間に影響を与えることなく,その結合点から始まる全ての作業の開始を最も遅らせることができるものはどれか。ここで,各結合点から始まる作業はその結合点に至る作業が全て完了するまで開始できず,作業から次の作業への段取り時間は考えないものとする。

ア B イ C ウ D エ E

解答:イ

アローダイアグラムは、プロジェクトの全体の流れを図にしたものです。作業を「→」で書き、矢印の上に作業名、下に所要日数を記載します。

予定のクリティカルパス(一番時間がかかる経路)は

A → B → E → F

工程全体の完了時間は

15 + + 25 + 15 = 55

です。

BからEの四つの結合点のうち、工程全体の完了時間に影響を与えることなく、その結合点から始まる全ての作業の開始を最も遅らせることができるものを考えます。

工程全体の完了時間は変更しないので、クリティカルパスの経路にある結合点から始まる作業の開始を遅らせることはできません。

よって、結合点から始まる作業の開始を遅らせることができるのはCとDだけです。

【Cを通るルート】

・A→B→Eが15+25=40時間、A→C→Eが10+15=25時間なので、

40 - 25 = 15

差は15時間あり、Cから始まる作業の開始は15時間遅らせることができます。

【Dを通るルート】

・A→B→D→Eが15+10+10=35時間、A→B→Eが15+25=40時間なので、

40 - 35 = 5

差は5時間あり、Dから始まる作業の開始は5時間遅らせることができます。

よって、結合点Cから始まる全ての作業の開始を最も遅らせることができます。

クリティカルパスはすべての結合点での作業開始時間を書き出すと簡単にわかる。

解説

プロジェクトマネジメントに関する問題です。アローダイアグラムは、プロジェクトの全体の流れを図にしたものです。作業を「→」で書き、矢印の上に作業名、下に所要日数を記載します。

予定のクリティカルパス(一番時間がかかる経路)は

A → B → E → F

工程全体の完了時間は

15 + + 25 + 15 = 55

です。

BからEの四つの結合点のうち、工程全体の完了時間に影響を与えることなく、その結合点から始まる全ての作業の開始を最も遅らせることができるものを考えます。

工程全体の完了時間は変更しないので、クリティカルパスの経路にある結合点から始まる作業の開始を遅らせることはできません。

よって、結合点から始まる作業の開始を遅らせることができるのはCとDだけです。

【Cを通るルート】

・A→B→Eが15+25=40時間、A→C→Eが10+15=25時間なので、

40 - 25 = 15

差は15時間あり、Cから始まる作業の開始は15時間遅らせることができます。

【Dを通るルート】

・A→B→D→Eが15+10+10=35時間、A→B→Eが15+25=40時間なので、

40 - 35 = 5

差は5時間あり、Dから始まる作業の開始は5時間遅らせることができます。

よって、結合点Cから始まる全ての作業の開始を最も遅らせることができます。

ポイント

B→D→Fに関しては、結局D→E→Fも必ず通らないといけないので、そちらは考えなくていい。クリティカルパスはすべての結合点での作業開始時間を書き出すと簡単にわかる。

問42

システム監査人の役割として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

- 監査手続の種類,実施時期,適用範囲などについて,監査計画を立案する。

- 監査の目的に応じた監査報告書を作成し,社内に公開する。

- 監査報告書にある改善提案に基づく改善の実施を監査対象部門に指示する。

- 監査報告書にある改善提案に基づく改善の実施状況をモニタリングする。

解答:イ

システム監査を行うシステム監査人は、独立かつ専門的な立場の人間で、リスクに対するコントロールの適切な整備・運用を評価します。十分かつ適切な監査証拠を基に判断し、調査結果をまとめる役割を持ちます。

aの監査手続の種類、実施時期、適用範囲などについて、監査計画を立案すること、dの監査報告書にある改善提案に基づく改善の実施状況をモニタリングするのはシステム監査人の役割です。

監査報告書の作成は行って監査依頼者に提出しますが、社内に公開するのは監査依頼者の判断です。また、改善の実施を直接監査対象部門に指示することはありません。

解説

システム監査に関する問題です。システム監査を行うシステム監査人は、独立かつ専門的な立場の人間で、リスクに対するコントロールの適切な整備・運用を評価します。十分かつ適切な監査証拠を基に判断し、調査結果をまとめる役割を持ちます。

aの監査手続の種類、実施時期、適用範囲などについて、監査計画を立案すること、dの監査報告書にある改善提案に基づく改善の実施状況をモニタリングするのはシステム監査人の役割です。

監査報告書の作成は行って監査依頼者に提出しますが、社内に公開するのは監査依頼者の判断です。また、改善の実施を直接監査対象部門に指示することはありません。

ポイント

システム監査人はどういう立場か、システム監査で何を行うか、監査の流れもよく出題される。

問43

情報システムに関する施設や設備を維持保全するために行うリスク対策のうち,ファシリティマネジメントの観点から行う対策として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

- コンピュータ室への入室を,認可した者だけに限定する。

- コンピュータの設置場所を示す標識を掲示しない。

- 利用者のPCにマルウェア対策ソフトを導入する。

解答:イ

ファシリティマネジメントとは、システムを設置する環境に着目し、施設や設備(ファシリティ)が適切な状態にあるよう管理することです。

ファシリティマネジメントでは、空調管理、入退館の管理、無停電電源装置(UPS)の設置などを行います。

ファシリティマネジメントの観点から行うリスク対策として、コンピュータ室への入室を認可した者だけに限定することは、許可のない者の侵入や盗難などの対策になります。

また、コンピュータの設置場所を示す標識を掲示しないことで、侵入者からコンピュータを守ることができるので適切です。

ソフトの導入やライセンス管理は管理対象がファシリティではないので適切ではありません。

解説

情報セキュリティ管理、ファシリティマネジメントに関する問題です。ファシリティマネジメントとは、システムを設置する環境に着目し、施設や設備(ファシリティ)が適切な状態にあるよう管理することです。

ファシリティマネジメントでは、空調管理、入退館の管理、無停電電源装置(UPS)の設置などを行います。

ファシリティマネジメントの観点から行うリスク対策として、コンピュータ室への入室を認可した者だけに限定することは、許可のない者の侵入や盗難などの対策になります。

また、コンピュータの設置場所を示す標識を掲示しないことで、侵入者からコンピュータを守ることができるので適切です。

ソフトの導入やライセンス管理は管理対象がファシリティではないので適切ではありません。

ポイント

他によく出るのは無停電電源装置(UPS)。単体でもよく出題されるよ!

問44

提供しているITシステムが事業のニーズを満たせるように,人材,プロセス,情報技術を適切に組み合わせ,継続的に改善して管理する活動として,最も適切なものはどれか。

ア ITサービスマネジメント

イ システム監査

ウ ヒューマンリソースマネジメント

エ ファシリティマネジメント

解答:ア

提供しているITシステムが事業のニーズを満たすよう、設計、提供、管理と継続的な改善を来ない、良質のITサービスを実施することをITサービスマネジメントといいます。

システム監査は、システムにまつわるさまざまなリスクに 対して対策できているかどうかを評価・検証することです。

ヒューマンリソースマネジメントは、人材を経営資源として捉え、社員一人ひとりを経営戦略に沿って育成・活用していこうとする考え方です。

ファシリティマネジメントは、システムを設置する環境に着目し、施設や設備(ファシリティ)が適切な状態にあるよう管理することです。

何をマネジメント(管理)しているか、で考えよう。

解説

サービスマネジメントに関する問題です。提供しているITシステムが事業のニーズを満たすよう、設計、提供、管理と継続的な改善を来ない、良質のITサービスを実施することをITサービスマネジメントといいます。

システム監査は、システムにまつわるさまざまなリスクに 対して対策できているかどうかを評価・検証することです。

ヒューマンリソースマネジメントは、人材を経営資源として捉え、社員一人ひとりを経営戦略に沿って育成・活用していこうとする考え方です。

ファシリティマネジメントは、システムを設置する環境に着目し、施設や設備(ファシリティ)が適切な状態にあるよう管理することです。

ポイント

知らない言葉が出てきても焦らないように。何をマネジメント(管理)しているか、で考えよう。

問45

本番稼働後の業務遂行のために,業務別にサービス利用方法の手順を示した文書として,最も適切なものはどれか。

ア FAQ イ サービスレベル合意書

ウ システム要件定義書 エ 利用者マニュアル

解答:エ

サービス利用方法の手順を示した文書は利用者マニュアルです。

FAQ(Frequently Asked Questions)は、よくある質問と回答をまとめたものです。

サービスレベル合意書(SLA:Service Level Agreement)は、提供するITサービスの内容と品質を、それらを達成できなかった場合の保証を含めてあらかじめ利用者側の責任者と合意して文書化したものです。

システム要件定義書は、システムに必要な機能や応答時間などの処理性能を明らかにする文書です。

解説

サービスマネジメントシステムに関する問題です。サービス利用方法の手順を示した文書は利用者マニュアルです。

FAQ(Frequently Asked Questions)は、よくある質問と回答をまとめたものです。

サービスレベル合意書(SLA:Service Level Agreement)は、提供するITサービスの内容と品質を、それらを達成できなかった場合の保証を含めてあらかじめ利用者側の責任者と合意して文書化したものです。

システム要件定義書は、システムに必要な機能や応答時間などの処理性能を明らかにする文書です。

ポイント

どちらかと言うと他の選択肢の方が試験に出やすい。

問46

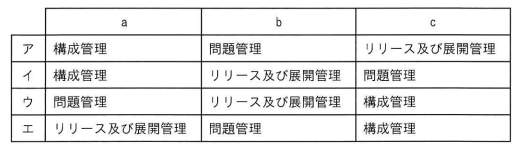

ITサービスマネジメントの管理プロセスに関する記述a~cと用語の適切な組合せはどれか。

- ITサービスの変更を実装するためのプロセス

- インシデントの根本原因を突き止めて解決策を提供するためのプロセス

- 組織が所有しているIT資産を把握するためのプロセス

解答:エ

ITサービスマネジメントは、提供しているITシステムが事業のニーズを満たすよう、設計、提供、管理と継続的な改善を来ない、良質のITサービスを実施することです。

ITサービスマネジメントの管理プロセスの一部は以下の通りです。

リリース及び展開管理では、変更管理プロセスで承認されたシステムの変更を実施し、本番環境で実行します。

問題管理では、発生した障害の原因を追求し、再発を防止するための根本的な解決を行います。

構成管理では、発生した障害の原因を追求し、再発を防止するための根本的な解決を行います。

変更管理では、システムに変更が発生した場合に、変更内容のリスクを管理する作業を行う。

解説

サービスマネジメントに関する問題です。ITサービスマネジメントは、提供しているITシステムが事業のニーズを満たすよう、設計、提供、管理と継続的な改善を来ない、良質のITサービスを実施することです。

ITサービスマネジメントの管理プロセスの一部は以下の通りです。

リリース及び展開管理では、変更管理プロセスで承認されたシステムの変更を実施し、本番環境で実行します。

問題管理では、発生した障害の原因を追求し、再発を防止するための根本的な解決を行います。

構成管理では、発生した障害の原因を追求し、再発を防止するための根本的な解決を行います。

ポイント

他のプロセスも覚えておこう!

インシデント管理は、システムに障害が発生したときに業務の継続を優先した対策を行ってサービスの停止時間を最小限に抑える作業を行う。変更管理では、システムに変更が発生した場合に、変更内容のリスクを管理する作業を行う。

問47

ソフトウェアの開発におけるDevOpsに関する記述として,最も適切なものはどれか。

ア 開発側が重要な機能のプロトタイプを作成し,顧客とともにその性能を実測して妥当性を評価する。

イ 開発側では,開発の各工程でその工程の完了を判断した上で次工程に進み,総合テストで利用者が参加して操作性の確認を実施した後に運用側に引き渡す。

ウ 開発側と運用側が密接に連携し,自動化ツールなどを活用して機能の導入や更新などを迅速に進める。

エ システム開発において,機能の拡張を図るために,固定された短期間のサイクルを繰り返しながらプログラムを順次追加する。

解答:ウ

DevOpsは、システムの開発側と運用側が密接に連携し合い、新機能をリリースしてシステムを迅速に顧客へ届けることです。

アはプロトタイピングモデル、イはウォーターフォールモデル、エはアジャイル開発に関する記述です。

解説

開発プロセス・手法に関する問題です。DevOpsは、システムの開発側と運用側が密接に連携し合い、新機能をリリースしてシステムを迅速に顧客へ届けることです。

アはプロトタイピングモデル、イはウォーターフォールモデル、エはアジャイル開発に関する記述です。

ポイント

DevOpsは出現率高。開発手法も新しいものがよく出題されるが、たまにぽこっと古いものも出るので基本的なものは全部覚えておこう。

問48

システム監査で用いる判断尺度の選定方法に関する記述として,最も適切なものはどれか。

ア システム監査ではシステム管理基準の全項目をそのまま使用しなければならない。

イ システム監査のテーマに応じて,システム管理基準以外の基準を使用してもよい。

ウ システム監査のテーマによらず,システム管理基準以外の基準は使用すべきでない。

エ アジャイル開発では,システム管理基準は使用すべきでない。

解答:イ

システム監査は、システムにまつわるさまざまなリスクに対して対策できているかどうかを評価・検証することです。

点検・評価・検証する際の判断の尺度であるシステム監査上の判断尺度には、原則としてシステム管理基準を用いますが、システム監査のテーマに応じて、他のガイドラインや組織体独自の諸規程・マニュアル等を用いることもできます。

利用するシステム管理基準も、全項目をそのまま使用しなければならないことはなく、特性や状況等に応じて編集したものを利用します。

アジャイル開発でもシステム管理基準は使用できます。

とりあえず覚えておこう。

解説

システム監査に関する問題です。システム監査は、システムにまつわるさまざまなリスクに対して対策できているかどうかを評価・検証することです。

点検・評価・検証する際の判断の尺度であるシステム監査上の判断尺度には、原則としてシステム管理基準を用いますが、システム監査のテーマに応じて、他のガイドラインや組織体独自の諸規程・マニュアル等を用いることもできます。

利用するシステム管理基準も、全項目をそのまま使用しなければならないことはなく、特性や状況等に応じて編集したものを利用します。

アジャイル開発でもシステム管理基準は使用できます。

ポイント

システム監査上の判断尺度が出てきたのは初。とりあえず覚えておこう。

問49

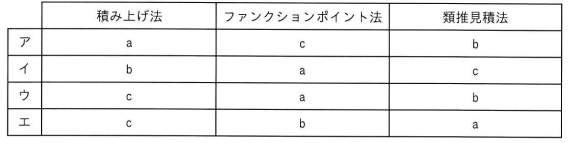

ソフトウェア開発プロジェクトにおける,コストの見積手法には,積み上げ法,ファンクションポイント法,類推見積法などがある。見積りで使用した手法とその特徴に関する記述a~cの適切な組合せはどれか。

- プロジェクトに必要な個々の作業を洗い出し,その作業ごとの工数を見積もって集計する。

- プロジェクトの初期段階で使用する手法で,過去の事例を活用してコストを見積もる。

- データ入出力や機能に着目して,ソフトウェア規模を見積もり,係数を乗ずるなどしてコストを見積もる。

解答:ア

コストの見積手法の特徴は以下の通りです。

積み上げ法

必要な作業を洗い出して、それぞれの作業の工数を積み上げる方法

ファンクションポイント法

データ入出力や機能に着目して、各機能ごとに重みづけした点数を付けて合計値を出す

類推見積法

過去に経験した類似のシステムから見積もる

ファンクションポイント法ぐらいは覚えておこう!

解説

システム開発技術、プロジェクトマネジメントに関する問題です。コストの見積手法の特徴は以下の通りです。

積み上げ法

必要な作業を洗い出して、それぞれの作業の工数を積み上げる方法

ファンクションポイント法

データ入出力や機能に着目して、各機能ごとに重みづけした点数を付けて合計値を出す

類推見積法

過去に経験した類似のシステムから見積もる

ポイント

出現頻度は非常に低いが、いまだにポツポツ出るかも。ファンクションポイント法ぐらいは覚えておこう!

問50

ソフトウェア製品の品質特性を,移植性,機能適合性,互換性,使用性,信頼性,性能効率性,セキュリティ,保守性に分類したとき,RPAソフトウェアの使用性に関する記述として,最も適切なものはどれか。

ア RPAが稼働するPCのOSが変わっても動作する。

イ RPAで指定した時間及び条件に基づき,適切に自動処理が実行される。

ウ RPAで操作対象となるアプリケーションソフトウェアがバージョンアップされても,簡単な設定変更で対応できる。

エ RPAを利用したことがない人でも,簡単な教育だけで利用可能になる。

解答:エ

RPA(Robotic Process Automation)ソフトウェアは、事務作業など、人間が行っていた定型的な事務作業をソフトウェア型のロボットに代替させることで、自動化や効率化を図るソフトウェアです。

【ソフトウェア製品の品質特性】

移植性 別の環境へ容易に移せる

機能適合性 機能がユーザーのニーズを満たすか

互換性 周辺ソフトや機器の製品やバージョン変更に影響が少ないか

使用性 利用者が使いやすいこと

信頼性 どれだけ障害が出ず動作できるか

性能効率性 ITリソースを効率的に活用できるか

セキュリティ キュリティリスクを低減できるか

保守性 保守作業がしやすいか

使用性は「使いやすさ」なので、RPAを利用したことがない人でも、簡単な教育だけで利用可能になること、が該当します。

アは移植性、イは信頼性、ウは保守性に関する記述です。

解説

システム開発技術に関する問題です。RPA(Robotic Process Automation)ソフトウェアは、事務作業など、人間が行っていた定型的な事務作業をソフトウェア型のロボットに代替させることで、自動化や効率化を図るソフトウェアです。

【ソフトウェア製品の品質特性】

移植性 別の環境へ容易に移せる

機能適合性 機能がユーザーのニーズを満たすか

互換性 周辺ソフトや機器の製品やバージョン変更に影響が少ないか

使用性 利用者が使いやすいこと

信頼性 どれだけ障害が出ず動作できるか

性能効率性 ITリソースを効率的に活用できるか

セキュリティ キュリティリスクを低減できるか

保守性 保守作業がしやすいか

使用性は「使いやすさ」なので、RPAを利用したことがない人でも、簡単な教育だけで利用可能になること、が該当します。

アは移植性、イは信頼性、ウは保守性に関する記述です。

ポイント

移植性と互換性が混同しやすいので注意!