ITパスポート 令和元年度 1-10問

ITパスポート 令和元年度 1-10問

●●● ストラテジ ●●●

問1

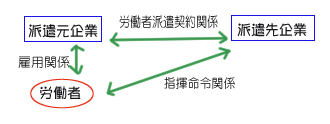

労働者派遣法に基づき,A社がY氏をB社へ派遣することとなった。このときに成立する関係として,適切なものはどれか。

ア A社とB社との間の委託関係

イ A社とY氏との間の労働者派遣契約関係

ウ B社とY氏との間の雇用関係

エ B社とY氏との間の指揮命令関係

解答:エ

労働者派遣法は、人材派遣を行う派遣企業と、派遣先企業が守るべき内容を定めた法律です。

A社が派遣企業(派遣元企業)、Y氏が派遣会社に登録する社員、B社が派遣先企業となります。

労働者派遣では、派遣会社と労働者が雇用関係にあります。労働者は派遣先企業で仕事をするので、この二者は指揮命令関係にあります。

A社とB社の間は労働者派遣契約関係が成立します。

A社とY氏の間は雇用関係が成立します。

Y氏とB社の間は指揮命令関係が成立します。

選択肢で正しいのはエの「B社とY氏との間の指揮命令関係」です。

解説

労働関連・取引関連法規に関する問題です。労働者派遣法は、人材派遣を行う派遣企業と、派遣先企業が守るべき内容を定めた法律です。

A社が派遣企業(派遣元企業)、Y氏が派遣会社に登録する社員、B社が派遣先企業となります。

労働者派遣では、派遣会社と労働者が雇用関係にあります。労働者は派遣先企業で仕事をするので、この二者は指揮命令関係にあります。

A社とB社の間は労働者派遣契約関係が成立します。

A社とY氏の間は雇用関係が成立します。

Y氏とB社の間は指揮命令関係が成立します。

選択肢で正しいのはエの「B社とY氏との間の指揮命令関係」です。

ポイント

派遣や委託、請負契約に関する問題は、各会社・労働者の関係や、法律上の禁止事項が出るよ!

問2

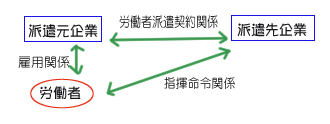

あるメーカの当期損益の見込みは表のとおりであったが,その後広告宣伝費が5億円,保有株式の受取配当金が3億円増加した。このとき,最終的な営業利益と経常利益はそれぞれ何億円になるか。ここで,広告宣伝費,保有株式の受取配当金以外は全て見込みどおりであったものとする。

解答:ア

広告宣伝費は販売管理費(販売費及び一般管理費)に該当します。これが5億円増加しました。保有株式の受取配当金は営業外収益に該当します。こちらは3億円増加なので、当期損益は次のようになります。

まず売上総利益は

売上高 - 売上原価

1,000 - 780 = 220(億円)

です。

営業利益は

売上総利益 - 販売管理費

で計算します。

220 - 135 = 85(億円)

経常利益は

営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用

で計算します。

85 + 23 - 16 = 92(億円)

営業利益は85億円、経常利益は92億円になります。

損益計算書の例。単位と数値は適当です。

解説

会計・財務に関する問題です。広告宣伝費は販売管理費(販売費及び一般管理費)に該当します。これが5億円増加しました。保有株式の受取配当金は営業外収益に該当します。こちらは3億円増加なので、当期損益は次のようになります。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 売上高 | 1,000 |

| 売上原価 | 780 |

| 販売費及び一般管理費 | 130+5=135 |

| 営業外収益 | 20+3=23 |

| : |

まず売上総利益は

売上高 - 売上原価

1,000 - 780 = 220(億円)

です。

営業利益は

売上総利益 - 販売管理費

で計算します。

220 - 135 = 85(億円)

経常利益は

営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用

で計算します。

85 + 23 - 16 = 92(億円)

営業利益は85億円、経常利益は92億円になります。

損益計算書の例。単位と数値は適当です。

| 売上 | 300 | |

|---|---|---|

| 売上原価 | 200 | |

| 売上総利益 (粗利益) | 100 | 売上高 - 売上原価 |

| 販売管理費 (販売費及び一般管理費) | 40 | |

| 営業利益 | 60 | 売上総利益 - 販売管理費 |

| 営業外収益 | 10 | |

| 営業外費用 | 20 | |

| 経常利益 | 50 | 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |

| 特別利益 | 5 | |

| 特別損失 | 3 | |

| 税引前当期純利益 | 52 | 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 |

| 法人税等 | 12 | |

| 当期純利益 | 40 | 税引前当期純利益-法人税等 |

ポイント

各計算方法は、できたら覚えよう。

面倒な場合は最初から覚えない。捨てる覚悟でいい。

問3

IoTの事例として,最も適切なものはどれか。

ア オークション会場と会員のPCをインターネットで接続することによって,会員の自宅からでもオークションに参加できる。

イ 社内のサーバ上にあるグループウェアを外部のデータセンタのサーバに移すことによって,社員はインターネット経由でいつでもどこでも利用できる。

ウ 飲み薬の容器にセンサを埋め込むことによって,薬局がインターネット経由で服用履歴を管理し,服薬指導に役立てることができる。

エ 予備校が授業映像をWebサイトで配信することによって,受講者はスマートフォンやPCを用いて,いつでもどこでも授業を受けることができる。

解答:ウ

IoT(Internet of Things)とは、あらゆる「モノ」をインターネットに接続することです。

飲み薬の容器にセンサを埋め込み,薬局がインターネット経由で服用履歴を管理して服薬指導に役立てることができるのは、IoTの事例です。

アはライブコマース、イはクラウドコンピューティング、エはe-ラーニングの事例です。

解説

IoT システム・組込みシステムに関する問題です。IoT(Internet of Things)とは、あらゆる「モノ」をインターネットに接続することです。

飲み薬の容器にセンサを埋め込み,薬局がインターネット経由で服用履歴を管理して服薬指導に役立てることができるのは、IoTの事例です。

アはライブコマース、イはクラウドコンピューティング、エはe-ラーニングの事例です。

ポイント

今までインターネットに繋ぐことなく使っていたモノを繋いで役立てる、というのがミソ。

問4

情報を縦横2次元の図形パターンに保存するコードはどれか。

ア ASCIIコード イ Gコード ウ JANコード エ QRコード

解答:エ

情報を縦横2次元の図形パターンに保存するコードはQRコードです。

縦からも横からも読み取ることができ、英数字や漢字など、多くの情報を記録できます。

ASCIIコードは英数記号を表す文字コードの一種です。

Gコードはテレビ番組を8桁までの数字に記号化したものです。

JANコードは日本で最も普及しているバーコードです。

たまにコードの内容とか細かいものがでるけど、できたら覚えておくぐらいでいい。

解説

標準化関連に関する問題です。情報を縦横2次元の図形パターンに保存するコードはQRコードです。

縦からも横からも読み取ることができ、英数字や漢字など、多くの情報を記録できます。

ASCIIコードは英数記号を表す文字コードの一種です。

Gコードはテレビ番組を8桁までの数字に記号化したものです。

JANコードは日本で最も普及しているバーコードです。

ポイント

標準化問題は、規格に関するものかバーコードに関するものが多い。たまにコードの内容とか細かいものがでるけど、できたら覚えておくぐらいでいい。

問5

材料調達から商品販売までの流れを一括管理して,供給の最適化を目指すシステムはどれか。

ア ASP イ CRM ウ ERP エ SCM

解答:エ

調達から設計、製造、販売までの一連のプロセスを全体で管理して、供給の最適化を目指すシステムは、SCM(Supply Chain Management)です。

ASP(Application Service Provider)はインターネットを通じて利用者にアプリケーションソフトウェアを提供する事業者またはサービスの事です。

CRM(Customer Relationship Management)は顧客と良好な関係を築くため、顧客に関する情報を集めて分析する手法です。

ERP(Enterprise Resource Planning)は企業全体の経営資源を統合的に管理するためのシステムです。

この手の問題はよく出る。

覚えるコツはSCMだったら最初の「S」はSupplyだから供給最適化!というように特徴を表す単語を軸に覚えよう。

解説

経営管理システムに関する問題です。調達から設計、製造、販売までの一連のプロセスを全体で管理して、供給の最適化を目指すシステムは、SCM(Supply Chain Management)です。

ASP(Application Service Provider)はインターネットを通じて利用者にアプリケーションソフトウェアを提供する事業者またはサービスの事です。

CRM(Customer Relationship Management)は顧客と良好な関係を築くため、顧客に関する情報を集めて分析する手法です。

ERP(Enterprise Resource Planning)は企業全体の経営資源を統合的に管理するためのシステムです。

ポイント

内容というより略語3文字あてる問題のような気がしてきた。この手の問題はよく出る。

覚えるコツはSCMだったら最初の「S」はSupplyだから供給最適化!というように特徴を表す単語を軸に覚えよう。

問6

行政機関の保有する資料について,開示を請求する権利とその手続などについて定めた法律はどれか。

ア 公益通報者保護法 イ 個人情報保護法

ウ 情報公開法 エ 不正アクセス禁止法

解答:ウ

情報公開法は、行政機関の保有する資料を開示請求する権利を方法について定められた法律です。

公益通報者保護法は組織内の不正行為などについて内部告発を行った労働者を保護することを目的に定められた法律です。

個人情報保護法は個人を特定できる情報の取扱いについて定めた法律です。

不正アクセス禁止法はパスワードでアクセス制限されているコンピュータにネットワークを介して不正にアクセスする行為を不正アクセスを禁止する法律です。

解説

その他の法律・ガイドライン・技術者情報倫理に関する問題です。情報公開法は、行政機関の保有する資料を開示請求する権利を方法について定められた法律です。

公益通報者保護法は組織内の不正行為などについて内部告発を行った労働者を保護することを目的に定められた法律です。

個人情報保護法は個人を特定できる情報の取扱いについて定めた法律です。

不正アクセス禁止法はパスワードでアクセス制限されているコンピュータにネットワークを介して不正にアクセスする行為を不正アクセスを禁止する法律です。

ポイント

法律は何を守るものか、どれが違反行為にあたるのか、がよく出題される。

問7

事業環境の分析などに用いられる3C分析の説明として,適切なものはどれか。

ア 顧客,競合,自社の三つの観点から分析する。

イ 最新購買日,購買頻度,購買金額の三つの観点から分析する。

ウ 時代,年齢,世代の三つの要因に分解して分析する。

エ 総売上高の高い順に三つのグループに分類して分析する。

解答:ア

3C分析は現在の環境をCustomer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の三つの観点から分析する方法です。

イはRFM分析、ウはコーホート分析、エはABC分析の説明です。

4CはCustomer Value(顧客価値)、Cost(顧客コスト)、Convenience(利便性)、Communication(コミュニケーション)。

4PはProduct(製品)、Price(価格)、Place(流通チャネル)、Promotion(販売促進)。

解説

経営戦略手法に関する問題です。3C分析は現在の環境をCustomer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の三つの観点から分析する方法です。

イはRFM分析、ウはコーホート分析、エはABC分析の説明です。

ポイント

4C、4Pとは分析対象が全く違うので注意!4CはCustomer Value(顧客価値)、Cost(顧客コスト)、Convenience(利便性)、Communication(コミュニケーション)。

4PはProduct(製品)、Price(価格)、Place(流通チャネル)、Promotion(販売促進)。

問8

人口減少や高齢化などを背景に,ICTを活用して,都市や地域の機能やサービスを効率化,高度化し,地域課題の解決や活性化を実現することが試みられている。このような街づくりのソリューションを示す言葉として,最も適切なものはどれか。

ア キャパシティ イ スマートシティ

ウ ダイバーシティ エ ユニバーシティ

解答:イ

ICT(Information and Communication Technology:情報通信)技術を活用して都市や地域の機能やサービスを効率化・高度化して地域課題の解決や活性化を実現することを試みる街づくりのソリューションはスマートシティです。

キャパシティは収容能力のことです。

ダイバーシティは性別、年齢、国籍、宗教、経験などさまざまな多様性を取り入れて活かすことです。

ユニバーシティは一つの価値観で統一する考え方です。

解説

ビジネスシステムに関する問題です。ICT(Information and Communication Technology:情報通信)技術を活用して都市や地域の機能やサービスを効率化・高度化して地域課題の解決や活性化を実現することを試みる街づくりのソリューションはスマートシティです。

キャパシティは収容能力のことです。

ダイバーシティは性別、年齢、国籍、宗教、経験などさまざまな多様性を取り入れて活かすことです。

ユニバーシティは一つの価値観で統一する考え方です。

ポイント

スマートなんちゃら~と出たらITを使って何か便利にしたもの、と考えよう!

問9

DFDにおいて,データフローや処理(機能)以外に記述されるものだけを全て挙げたものはどれか。

- データの処理に要する時間

- データの蓄積場所

- データの発生源や出力先

解答:ウ

DFD(Data Flow Diagram)は、業務プロセスをモデリングする手法で、業務の処理過程と、その間でやりとりされるデータの流れを示します。

DFDで使う記号は次の通り。

データフローや処理(機能)以外に記述されるものは、データの蓄積場所とデータの発生源や出力先です。

解説

業務プロセスに関する問題です。DFD(Data Flow Diagram)は、業務プロセスをモデリングする手法で、業務の処理過程と、その間でやりとりされるデータの流れを示します。

DFDで使う記号は次の通り。

| 記号 | 意味 |

|---|---|

| データの入出所 |

| 処理 |

| データの流れ |

| データ(ファイルやデータベース) |

データフローや処理(機能)以外に記述されるものは、データの蓄積場所とデータの発生源や出力先です。

ポイント

実際のDFDを読む問題も出てくる。とりあえず基本はどういうものか簡単な例を見て覚えておこう。

問10

企業のアライアンス戦略のうち,ジョイントベンチャの説明として,適切なものはどれか。

ア 2社以上の企業が共同出資して経営する企業のこと

イ 企業間で相互に出資や株式の持合などの協力関係を結ぶこと

ウ 企業の合併や買収によって相手企業の支配権を取得すること

エ 技術やブランド,販売活動などに関する権利の使用を認めること

解答:ア

ジョイントベンチャとは複数の企業が共同出資によって、新しい会社を組織する形態です。

イはアライアンス、ウはM&A 、エはライセンス契約の説明です。

解説

経営戦略手法に関する問題です。ジョイントベンチャとは複数の企業が共同出資によって、新しい会社を組織する形態です。

イはアライアンス、ウはM&A 、エはライセンス契約の説明です。

ポイント

通常のアライアンスは出資や株式の持合で独立性を保つ。ジョイントベンチャはもっと密。お互いに利用し合う。