ITパスポート 令和元年度 21-30問

ITパスポート 令和元年度 21-30問

問21

ディープラーニングに関する記述として,最も適切なものはどれか。

ア 営業,マーケティング,アフタサービスなどの顧客に関わる部門間で情報や業務の流れを統合する仕組み

イ コンピュータなどのディジタル機器,通信ネットワークを利用して実施される教育,学習,研修の形態

ウ 組織内の各個人がもつ知識やノウハウを組織全体で共有し,有効活用する仕組み

エ 大量のデータを人間の脳神経回路を模したモデルで解析することによって,コンピュータ自体がデータの特徴を抽出,学習する技術

解答:エ

ディープラーニングは、AIによる機械学習で、規則性やルールを見つけるため着目点を、コンピュータ自身が見つけ出せるようにした技術です。

ディープラーニングは、データの分析にニューラルネットワークを用いることで、自ら規則性を見つけ出し、推論や判断を行うことができます。

アはCRMシステム、イはeラーニング。ウはナレッジマネジメントの説明です。

AI関係も必ず出るよ!

解説

ビジネスシステムに関する問題です。ディープラーニングは、AIによる機械学習で、規則性やルールを見つけるため着目点を、コンピュータ自身が見つけ出せるようにした技術です。

ディープラーニングは、データの分析にニューラルネットワークを用いることで、自ら規則性を見つけ出し、推論や判断を行うことができます。

アはCRMシステム、イはeラーニング。ウはナレッジマネジメントの説明です。

ポイント

AI(人工知能:Artificial Intelligence)の一部が機械学習・ニューラルネットワーク、さらにその中にディープラーニングという位置づけ。AI関係も必ず出るよ!

問22

人工知能の活用事例として,最も適切なものはどれか。

ア 運転手が関与せずに,自動車の加速,操縦,制動の全てをシステムが行う。

イ オフィスの自席にいながら,会議室やトイレの空き状況がリアルタイムに分かる。

ウ 銀行のような中央管理者を置かなくても,分散型の合意形成技術によって,取引の承認を行う。

エ 自宅のPCから事前に入力し,窓口に行かなくても自動で振替や振込を行う。

解答:ア

人工知能(Artificial Intelligence:AI)は、人間の思考プロセスをソフトウェアで人工的に再現したものです。

AIの技術で代表的なものはチャットボット、自動運転、バーチャルアシストなどがあります。

イはIoT、ウはブロックチェーン、エはインターネットバンキングの活用事例です。

解説

ビジネスシステムに関する問題です。人工知能(Artificial Intelligence:AI)は、人間の思考プロセスをソフトウェアで人工的に再現したものです。

AIの技術で代表的なものはチャットボット、自動運転、バーチャルアシストなどがあります。

イはIoT、ウはブロックチェーン、エはインターネットバンキングの活用事例です。

ポイント

IoTとAIの活用事例と関連用語全部覚えておこう!

問23

統計学や機械学習などの手法を用いて大量のデータを解析して,新たなサービスや価値を生み出すためのヒントやアイディアを抽出する役割が重要となっている。その役割を担う人材として,最も適切なものはどれか。

ア ITストラテジスト イ システムアーキテクト

ウ システムアナリスト エ データサイエンティスト

解答:エ

ビッグデータをはじめとした様々なデータを解析して、新たなサービスや価値を生み出すためのヒントやアイディアを抽出し、企業の問題解決や戦略、意思決定につなげていく仕事をデータサイエンティストといいます。

ITストラテジストはIT活用して業務効率化や経営戦略に役立てる専門職です。

システムアーキテクトはシステム開発において対象業務の分析や設計などの上流工程に携わる人のことです。

システムアナリストはITシステムの分析や、評価を専門に担当する人です。

どれも資格試験あり!

解説

システム活用促進・評価に関する問題です。ビッグデータをはじめとした様々なデータを解析して、新たなサービスや価値を生み出すためのヒントやアイディアを抽出し、企業の問題解決や戦略、意思決定につなげていく仕事をデータサイエンティストといいます。

ITストラテジストはIT活用して業務効率化や経営戦略に役立てる専門職です。

システムアーキテクトはシステム開発において対象業務の分析や設計などの上流工程に携わる人のことです。

システムアナリストはITシステムの分析や、評価を専門に担当する人です。

ポイント

どれも名乗れたらかっこいい職業。どれも資格試験あり!

問24

著作権法における著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。

ア 偶然に内容が類似している二つの著作物が同時期に創られた場合,著作権は一方の著作者だけに認められる。

イ 著作権は,権利を取得するための申請や登録などの手続が不要である。

ウ 著作権法の保護対象には,技術的思想も含まれる。

エ 著作物は,創作性に加え新規性も兼ね備える必要がある。

解答:イ

著作権法は知的創造物に対する権利を定めた法律です。

著作権法では、著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの、と定義されています。

著作権は、作ったその時に自動的に権利発生し、権利を取得するための申請や登録などの手続は必要ありません。

偶然に内容が類似している二つの著作物が同時期に創られた場合、著作権は両方の著作者に認められます。

また、著作権法の保護対象は「モノ」であり、技術的思想は対象外です。 著作物は創作性も新規性も兼ね備える必要はありません。

何が著作物にあたるかがよく出題される!

解説

知的財産権に関する問題です。著作権法は知的創造物に対する権利を定めた法律です。

著作権法では、著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの、と定義されています。

著作権は、作ったその時に自動的に権利発生し、権利を取得するための申請や登録などの手続は必要ありません。

偶然に内容が類似している二つの著作物が同時期に創られた場合、著作権は両方の著作者に認められます。

また、著作権法の保護対象は「モノ」であり、技術的思想は対象外です。 著作物は創作性も新規性も兼ね備える必要はありません。

ポイント

著作権は知的創造物に対する権利で、作ったその時に自動的に権利発生。プログラムや創作性がある言語も著作権の対象だよ!何が著作物にあたるかがよく出題される!

問25

経営戦略上,ITの利活用が不可欠な企業の経営者を対象として,サイバー攻撃から企業を守る観点で経営者が認識すべき原則や取り組むべき項目を記載したものはどれか。

ア IT基本法

イ ITサービス継続ガイドライン

ウ サイバーセキュリティ基本法

エ サイバーセキュリティ経営ガイドライン

解答:エ

サイバー攻撃から企業を守る観点で、経営者が認識すべき原則や取り組むべき項目を記載した資料はサイバーセキュリティ経営ガイドラインです。

経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が策定公開しています。

IT基本法は、情報施策に対する国および地方公共団体の責務を定めた法律です。2021年デジタル社会形成基本法へ引き継がれました。

ITサービス継続ガイドラインは、ITが事業継続に与える影響の観点から組織が定めるべき中長期的目標、対策の方向性及びリソースの配分等を定めたものです。

サイバーセキュリティ基本法は、情報システムやネットワークに対する攻撃に対して防御施策を行って、情報セキュリティを確保するサイバーセキュリティに対する国の基本理念を定めた法律です。

2000年 IT基本法 ITを活用した社会形成ための基本方針→2021年デジタル社会形成基本法へ

2008年 ITサービス継続ガイドライン ITサービスを継続させようぜ!

2014年 サイバーセキュリティ基本法 セキュリティ対策の指針

2015年 サイバーセキュリティ経営ガイドライン 職場でのセキュリティ対策の指針

解説

セキュリティ関連法規に関する問題です。サイバー攻撃から企業を守る観点で、経営者が認識すべき原則や取り組むべき項目を記載した資料はサイバーセキュリティ経営ガイドラインです。

経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が策定公開しています。

IT基本法は、情報施策に対する国および地方公共団体の責務を定めた法律です。2021年デジタル社会形成基本法へ引き継がれました。

ITサービス継続ガイドラインは、ITが事業継続に与える影響の観点から組織が定めるべき中長期的目標、対策の方向性及びリソースの配分等を定めたものです。

サイバーセキュリティ基本法は、情報システムやネットワークに対する攻撃に対して防御施策を行って、情報セキュリティを確保するサイバーセキュリティに対する国の基本理念を定めた法律です。

ポイント

違いを確認。2000年 IT基本法 ITを活用した社会形成ための基本方針→2021年デジタル社会形成基本法へ

2008年 ITサービス継続ガイドライン ITサービスを継続させようぜ!

2014年 サイバーセキュリティ基本法 セキュリティ対策の指針

2015年 サイバーセキュリティ経営ガイドライン 職場でのセキュリティ対策の指針

問26

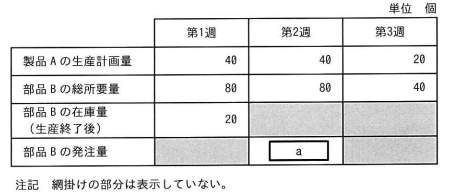

製品Aの生産計画量,部品Bの総所要量及び在庫量が表のとおりであるとき,第2週における部品Bの発注量aは何個か。

[条件]

・製品Aの生産リードタイム(着手から完成までの期間)は無視する。

・製品Aを1個生産するためには部品Bが2個必要であり,部品Bは製品Aの生産以外には使われない。

・部品Bの発注は,各週の生産終了後に行い,翌週の生産開始までに入荷する。

・部品Bの安全在庫は,当該週の部品Bの総所要量の25%とする。

・部品Bの第1週の生産開始前の在庫量を100個とする。

ア 30 イ 40 ウ 60 エ 80

解答:ア

安全在庫とは、不確定な要素によって欠品が生じないよう、通常必要な在庫に加えて最低限保持しておく在庫のことです。

次の第2週の部品Bの安全在庫は総所要量の25%なので、

80 × 25 ÷ 100 = 20

20個になります。

第2週で必要な部品Bの総所要量は80なので、安全在庫と合わせて、

80 + 20 = 100

100個用意しておく必要があります。第1週生産終了時の部品Bの在庫数は20なので、必要な部品Bの個数は

100 - 20 = 80

第1週における部品Bの発注量は80個です。

第2週生産終了時の部品Bの在庫数は

100 - 80 =20

20個です。

次の第3週の部品Bの安全在庫は総所要量の25%なので、

40 × 25 ÷ 100 = 10

10個になります。

第3週で必要な部品Bの総所要量は40なので、安全在庫と合わせて、

40 + 10 = 50

50個用意しておく必要があります。第2週生産終了時の部品Bの在庫数は20あるので、必要な部品Bの個数は

50 - 20 = 30

30個です。

第2週における部品Bの発注量aは30個です。

解説

業務分析・データ利活用に関する問題です。安全在庫とは、不確定な要素によって欠品が生じないよう、通常必要な在庫に加えて最低限保持しておく在庫のことです。

次の第2週の部品Bの安全在庫は総所要量の25%なので、

80 × 25 ÷ 100 = 20

20個になります。

第2週で必要な部品Bの総所要量は80なので、安全在庫と合わせて、

80 + 20 = 100

100個用意しておく必要があります。第1週生産終了時の部品Bの在庫数は20なので、必要な部品Bの個数は

100 - 20 = 80

第1週における部品Bの発注量は80個です。

第2週生産終了時の部品Bの在庫数は

100 - 80 =20

20個です。

次の第3週の部品Bの安全在庫は総所要量の25%なので、

40 × 25 ÷ 100 = 10

10個になります。

第3週で必要な部品Bの総所要量は40なので、安全在庫と合わせて、

40 + 10 = 50

50個用意しておく必要があります。第2週生産終了時の部品Bの在庫数は20あるので、必要な部品Bの個数は

50 - 20 = 30

30個です。

第2週における部品Bの発注量aは30個です。

ポイント

落ち着いて順に計算していけば解ける。面倒だったら捨ててもいい。

問27

取得した個人情報の管理に関する行為a~cのうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。

- 個人情報の入力業務の委託先の変更

- 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更

- 利用しなくなった個人情報の削除

解答:ウ

個人情報保護法は、氏名、生年月日、住所、顔写真などに、特定の個人を特定できる情報の取扱いについてまとめた法律です。

本人に通知又は公表が必要となるのは、利用目的の合理的な範囲での変更が行われた場合のみです。

ただし、次の場合は適用外です。

・通知することで本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

・当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

・国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合で、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

・取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

また、個人情報の入力業務の委託先の変更や利用しなくなった個人情報の削除は、本人に通知又は公表が不要です。

個人情報保護法は。基本だけではなく細かい部分も出るようになっている。過去問のものは全部覚えよう!

解説

セキュリティ関連法規に関する問題です。個人情報保護法は、氏名、生年月日、住所、顔写真などに、特定の個人を特定できる情報の取扱いについてまとめた法律です。

本人に通知又は公表が必要となるのは、利用目的の合理的な範囲での変更が行われた場合のみです。

ただし、次の場合は適用外です。

・通知することで本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

・当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

・国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合で、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

・取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

また、個人情報の入力業務の委託先の変更や利用しなくなった個人情報の削除は、本人に通知又は公表が不要です。

ポイント

ちなみに委託先への情報提供は第三者提供に該当しない。個人情報保護法は。基本だけではなく細かい部分も出るようになっている。過去問のものは全部覚えよう!

問28

業務の効率化を目指すために,SFAを導入するのに適した部門はどれか。

ア 営業 ウ 資材購買 イ 経理・会計 エ 製造

解答:ア

SFA(Sales Force Automation)システムは、業務の効率化を目指すために営業活動の情報を共有・分析して利益増加を狙うシステムです。

SFAはSalesだから営業!とキーワードとなる単語の頭文字で覚えよう。

解説

ビジネスシステムに関する問題です。SFA(Sales Force Automation)システムは、業務の効率化を目指すために営業活動の情報を共有・分析して利益増加を狙うシステムです。

ポイント

ビジネスシステムは似たような名前が多いので注意。SFAはSalesだから営業!とキーワードとなる単語の頭文字で覚えよう。

問29

SEOに関する説明として,最も適切なものはどれか。

ア SNSに立ち上げたコミュニティの参加者に,そのコミュニティの目的に合った検索結果を表示する。

イ 自社のWebサイトのアクセスログを,検索エンジンを使って解析し,不正アクセスの有無をチェックする。

ウ 利用者が検索エンジンを使ってキーワード検索を行ったときに,自社のWebサイトを検索結果の上位に表示させるよう工夫する。

エ 利用者がどのような検索エンジンを望んでいるかを調査し,要望にあった検索エンジンを開発する。

解答:ウ

SEO(Search Engine Optimization)は、利用者が検索エンジンを使ってキーワード検索を行ったときに、検索エンジンの上位に表示されるようにする工夫です。

上位に表示されるほど多くのユーザのアクセスが見込めるので、マーケティング効果が大きくなります。

でも不正行為にも利用される場合あり。

解説

マーケティングに関する問題です。SEO(Search Engine Optimization)は、利用者が検索エンジンを使ってキーワード検索を行ったときに、検索エンジンの上位に表示されるようにする工夫です。

上位に表示されるほど多くのユーザのアクセスが見込めるので、マーケティング効果が大きくなります。

ポイント

企業HPなどでは対策必須。現在は個人ブログなどでも当たり前の措置。でも不正行為にも利用される場合あり。

問30

デザイン思考の例として,最も適切なものはどれか。

ア Webページのレイアウトなどを定義したスタイルシートを使用し,ホームページをデザインする。

イ アプローチの中心は常に製品やサービスの利用者であり,利用者の本質的なニーズに基づき,製品やサービスをデザインする。

ウ 業務の迅速化や効率化を図ることを目的に,業務プロセスを抜本的に再デザインする。

エ データと手続を備えたオブジェクトの集まりとして捉え,情報システム全体をデザインする。

解答:イ

デザイン思考は、ユーザーの視点に立って課題やニーズを見つけ、解決策を考える手法です。

利用者の本質的なニーズに基づき、製品やサービスをデザインするのはデザイン思考の例です。

アはCSS、ウはBPR、エはオブジェクト指向の例です。

解説

技術開発戦略の立案・技術開発計画に関する問題です。デザイン思考は、ユーザーの視点に立って課題やニーズを見つけ、解決策を考える手法です。

利用者の本質的なニーズに基づき、製品やサービスをデザインするのはデザイン思考の例です。

アはCSS、ウはBPR、エはオブジェクト指向の例です。

ポイント

視点は”ユーザ”だけど、「デザイナーがデザインを考案する際に用いるプロセス、課題解決のために活用する考え方」なのでデザイン思考。