ITパスポート 令和元年度 41-50問

ITパスポート 令和元年度 41-50問

問41

プロジェクトマネジメントの進め方に関する説明として,適切なものはどれか。

ア 企画,要件定義システム開発,保守の順番で,開発を行う。

イ 戦略,設計,移行,運用,改善のライフサイクルで,ITサービスを維持する。

ウ 目標を達成するための計画を作成し,実行中は品質,進捗,コストなどをコントロールし,目標の達成に導く。

エ 予備調査,本調査,評価,結論の順番で,リスクの識別,コントロールが適切に実施されているかの確認を行う。

解答:ウ

プロジェクトマネジメントは、プロジェクトの達成を目指し、目標を達成するための計画を立て、管理していく活動です。

アはシステム開発、イはITサービスマネジメント、エはシステム監査の進め方です。

解説

プロジェクトマネジメントに関する問題です。プロジェクトマネジメントは、プロジェクトの達成を目指し、目標を達成するための計画を立て、管理していく活動です。

アはシステム開発、イはITサービスマネジメント、エはシステム監査の進め方です。

ポイント

他の選択肢も重要!全部チェックしておこう!

問42

システム開発において使用するアローダイアグラムの説明として,適切なものはどれか。

ア 業務のデータの流れを表した図である。

イ 作業の関連をネットワークで表した図である。

ウ 作業を縦軸にとって,作業の所要期間を横棒で表した図である。

エ ソフトウェアのデータ間の関係を表した図である。

解答:イ

アローダイアグラムは、プロジェクトの全体の流れを図にしたものです。作業を「→」で書き、矢印の上に作業名、下に所要日数を記載します。

選択肢の中では「作業の関連をネットワークで表した図」が正解です。

アはDFD、ウはガントチャート、エはUMLの説明です。

解説

プロジェクトマネジメントに関する問題です。アローダイアグラムは、プロジェクトの全体の流れを図にしたものです。作業を「→」で書き、矢印の上に作業名、下に所要日数を記載します。

選択肢の中では「作業の関連をネットワークで表した図」が正解です。

アはDFD、ウはガントチャート、エはUMLの説明です。

ポイント

どれもちょっとずつひっかかる表現をしている。図の方を見たことがあれば大丈夫。

問43

AIを利用したチャットボットに関する事例として,最も適切なものはどれか。

ア あらゆる物がインターネットを介してつながることによって,外出先でスマートデバイスから自宅のエアコンのスイッチを入れることなどができるようになる。

イ コンピュータが様々な動物の画像を大量に認識して学習することによって,犬と猫の画像が判別できるようになる。

ウ 商品の操作方法などの質問を書き込むと,詳しい知識をもった人が回答や助言を投稿してくれる。

エ 商品の販売サイトで,利用者が求める商品の機能などを入力すると,その内容に応じて推奨する商品をコンピュータが会話型で紹介してくれる。

解答:エ

チャットボットはチャットでの問合せでソフトウェアによる自動対応を行う仕組みです。

商品の販売サイトで、利用者が求める商品の機能などを入力すると、その内容に応じて推奨する商品をコンピュータが会話型で紹介してくれるのは、AIを利用したチャットボットの事例です。

アはIoT、イはディープラーニング(機械学習)、ウはナレッジコミュニティの事例です。

よく出るのでチェックしておくこと。AIを利用した場合機械学習も組み合わせて、徐々にシステムが自己学習し、より役立つ情報を滑らかな会話で応答することも可能になる。

解説

サービスマネジメントシステムに関する問題です。チャットボットはチャットでの問合せでソフトウェアによる自動対応を行う仕組みです。

商品の販売サイトで、利用者が求める商品の機能などを入力すると、その内容に応じて推奨する商品をコンピュータが会話型で紹介してくれるのは、AIを利用したチャットボットの事例です。

アはIoT、イはディープラーニング(機械学習)、ウはナレッジコミュニティの事例です。

ポイント

チャットボットは人気!よく出るのでチェックしておくこと。AIを利用した場合機械学習も組み合わせて、徐々にシステムが自己学習し、より役立つ情報を滑らかな会話で応答することも可能になる。

問44

業務処理時間の短縮を目的として,運用中の業務システムの処理能力の改善を図った。この改善が有効であることを評価するためにシステム監査を実施するとき,システム監査人が運用部門に要求する情報として,適切なものはどれか。

ア 稼働統計資料 イ システム運用体制

ウ システム運用マニュアル エ ユーザマニュアル

解答:ア

システム監査を行うシステム監査人は、独立かつ専門的な立場の人間で、リスクに対するコントロールの適切な整備・運用を評価します。十分かつ適切な監査証拠を基に判断し、調査結果をまとめる役割を持ちます。

業務処理時間の短縮を目的として、運用中の業務システムの処理能力の改善を図るために監査を行うので、必要なのは現在の業務処理時間に関する資料です。よって、システム監査人が運用部門に要求する情報は、システムの稼働統計資料が適切です。

システム運用体制やシステム運用マニュアル、ユーザマニュアルはシステム運用・利用に関する資料なので、処理能力の改善に役立つ判断がされる資料とは言えません。

解説

システム監査に関する問題です。システム監査を行うシステム監査人は、独立かつ専門的な立場の人間で、リスクに対するコントロールの適切な整備・運用を評価します。十分かつ適切な監査証拠を基に判断し、調査結果をまとめる役割を持ちます。

業務処理時間の短縮を目的として、運用中の業務システムの処理能力の改善を図るために監査を行うので、必要なのは現在の業務処理時間に関する資料です。よって、システム監査人が運用部門に要求する情報は、システムの稼働統計資料が適切です。

システム運用体制やシステム運用マニュアル、ユーザマニュアルはシステム運用・利用に関する資料なので、処理能力の改善に役立つ判断がされる資料とは言えません。

ポイント

システム監査人はどういう立場か、システム監査で何を行うか、どんな資料を必要とするか、監査の流れもよく出題される。

問45

会計システムの開発を受託した会社が,顧客と打合せを行って,必要な決算書の種類や,会計データの確定から決算書類の出力までの処理時間の目標値を明確にした。この作業を実施するのに適切な工程はどれか。

ア システムテスト イ システム要件定義

ウ ソフトウェア詳細設計 エ ソフトウェア方式設計

解答:イ

必要な決算書の種類や会計データの確定から決算書類の出力までの処理時間の目標値を明確にするのは、システムに必要な機能や応答時間などの処理性能を明らかにするということです。これはシステム要件定義の工程です。

システムテストでは、ソフトウェア全体が仕様書通りに動くか確認します。

ソフトウェア詳細設計では、プログラムの詳細な仕様を設計します。

ソフトウェア方式設計では、ソフトウェア要件定義を基に、ソフトウェアの構造を設計します。

順番で言うと、システム要件定義→ソフトウェア方式設計→ソフトウェア詳細設計→(プログラミング)→システムテスト、です。

各工程の内容と順番は覚えておくように!

解説

システム開発技術に関する問題です。必要な決算書の種類や会計データの確定から決算書類の出力までの処理時間の目標値を明確にするのは、システムに必要な機能や応答時間などの処理性能を明らかにするということです。これはシステム要件定義の工程です。

システムテストでは、ソフトウェア全体が仕様書通りに動くか確認します。

ソフトウェア詳細設計では、プログラムの詳細な仕様を設計します。

ソフトウェア方式設計では、ソフトウェア要件定義を基に、ソフトウェアの構造を設計します。

順番で言うと、システム要件定義→ソフトウェア方式設計→ソフトウェア詳細設計→(プログラミング)→システムテスト、です。

ポイント

出題は減ってきているけどたまに出る。各工程の内容と順番は覚えておくように!

問46

システム開発後にプログラムの修正や変更を行うことを何というか。

ア システム化の企画 イ システム運用

ウ ソフトウェア保守 エ 要件定義

解答:ウ

利用者の要望などを基に、システム開発後に新しい機能を加えるプログラムの修正や変更を行う作業はソフトウェア保守です。

システム化の企画は、ニーズや課題を分析して解決のためのシステムの構想を立案します。

システム運用は、実際の環境でシステムを利用することです。

要件定義は、開発すべきシステムの具体的な用途を分析してシステム要件を明らかにすることです。

要件定義とソフトウェア保守は出題率高!

解説

システム開発技術に関する問題です。利用者の要望などを基に、システム開発後に新しい機能を加えるプログラムの修正や変更を行う作業はソフトウェア保守です。

システム化の企画は、ニーズや課題を分析して解決のためのシステムの構想を立案します。

システム運用は、実際の環境でシステムを利用することです。

要件定義は、開発すべきシステムの具体的な用途を分析してシステム要件を明らかにすることです。

ポイント

システム開発のそれぞれの工程で行うことをポイントで覚えよう。要件定義とソフトウェア保守は出題率高!

問47

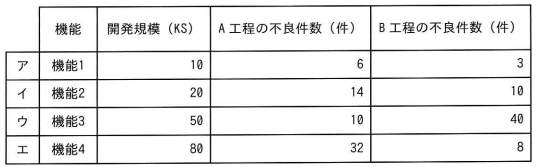

ソフトウェアの品質を判定する指標として,機能単位の不良件数をその開発規模で割った値を“不良密度”と定義する。不良密度の下限値と上限値を設定し,実績値がその範囲を逸脱した場合に問題ありと判定するとき,A工程では問題がなく,B工程で問題があると判定される機能はどれか。ここで,不良密度の下限値は0.25件/KS,上限値は0.65件/KSとする。また,不良密度の下限値,上限値及び開発規模は,両工程とも同じとする。

解答:エ

計算問題は読んで自分なりにまとめて理解していきましょう。

まず、

不良密度 = 機能単位の不良件数 / その開発規模

の定義で、問題ありなのは、不良密度の実績値が下限値と上限値を逸脱した場合。

A工程では問題がなくてB工程で問題があると判定される機能を調べる問題です。

ぞれぞれの不良密度を調べていきましょう。

・機能1

A工程 6 ÷ 10KS = 0.6件/KS

B工程 3 ÷ 10KS = 0.3件/KS

・機能2

A工程 14 ÷ 20KS = 0.7件/KS

B工程 10 ÷ 20KS = 0.5件/KS

・機能3

A工程 10 ÷ 50KS = 0.2件/KS

B工程 40 ÷ 50KS = 0.8件/KS

・機能4

A工程 32 ÷ 80KS = 0.4件/KS

B工程 8 ÷ 80KS = 0.1件/KS

不良密度が0.25件/KS~0.65件/KSの間であれば問題なし、それ以外だと問題あり、と判定されます。A工程工程では問題がなくてB工程で問題があるのは、エだけです。

解説

システム開発技術に関する問題です。計算問題は読んで自分なりにまとめて理解していきましょう。

まず、

不良密度 = 機能単位の不良件数 / その開発規模

の定義で、問題ありなのは、不良密度の実績値が下限値と上限値を逸脱した場合。

A工程では問題がなくてB工程で問題があると判定される機能を調べる問題です。

ぞれぞれの不良密度を調べていきましょう。

・機能1

A工程 6 ÷ 10KS = 0.6件/KS

B工程 3 ÷ 10KS = 0.3件/KS

・機能2

A工程 14 ÷ 20KS = 0.7件/KS

B工程 10 ÷ 20KS = 0.5件/KS

・機能3

A工程 10 ÷ 50KS = 0.2件/KS

B工程 40 ÷ 50KS = 0.8件/KS

・機能4

A工程 32 ÷ 80KS = 0.4件/KS

B工程 8 ÷ 80KS = 0.1件/KS

不良密度が0.25件/KS~0.65件/KSの間であれば問題なし、それ以外だと問題あり、と判定されます。A工程工程では問題がなくてB工程で問題があるのは、エだけです。

ポイント

計算問題は捨ててもいいけど、こうした知識なしで問題読めば解けるものは、あとで時間があまったら挑戦しよう!

問48

サービスレベル管理のPDCAサイクルのうち,C(Check)で実施する内容はどれか。

ア SLAに基づくサービスを提供する。

イ サービス提供結果の報告とレビューに基づき,サービスの改善計画を作成する。

ウ サービス要件及びサービス改善計画を基に,目標とするサービス品質を合意し,SLAを作成する。

エ 提供したサービスを監視・測定し,サービス報告書を作成する。

解答:エ

【PDCA】

Plan 計画を立てる

↓

Do 計画に基づいた対策の導入・運用

↓

Check 実施した結果の監視・評価

↓

Act 対策の改善

これを繰り返して改善していきます。

C(Check)で実施するのは「実施した結果の監視・評価」なので、「提供したサービスを監視・測定し,サービス報告書を作成する」が該当します。

アはDo、イはAct、ウはPlanで実施する内容です。

どれがどれに該当することなのか、が出る!

解説

サービスマネジメントシステムに関する問題です。【PDCA】

Plan 計画を立てる

↓

Do 計画に基づいた対策の導入・運用

↓

Check 実施した結果の監視・評価

↓

Act 対策の改善

これを繰り返して改善していきます。

C(Check)で実施するのは「実施した結果の監視・評価」なので、「提供したサービスを監視・測定し,サービス報告書を作成する」が該当します。

アはDo、イはAct、ウはPlanで実施する内容です。

ポイント

PDCAサイクル、色んな場面で出るので絶対に覚える事!最重要!どれがどれに該当することなのか、が出る!

問49

アジャイル開発の特徴として,適切なものはどれか。

ア 各工程間の情報はドキュメントによって引き継がれるので,開発全体の進捗が把握しやすい。

イ 各工程でプロトタイピングを実施するので,潜在している問題や要求を見つけ出すことができる。

ウ 段階的に開発を進めるので,最後の工程で不具合が発生すると,遡って修正が発生し,手戻り作業が多くなる。

エ ドキュメントの作成よりもソフトウェアの作成を優先し,変化する顧客の要望を素早く取り入れることができる。

解答:エ

アジャイル開発は、細かい機能ごとに分割して短期間で開発してはリリースするサイクルを繰り返しながら機能を追加していく開発手法です。 ドキュメントの作成よりもソフトウェアの作成を優先し、変化する顧客の要望を素早く取り入れることができるのが特徴です。

アとウはウォーターフォール開発の特徴です。

各工程でプロトタイピングを実施する事はありません。

でも出題されるのは最近流行のものが多いので、よくわからなくても特徴とあわせて簡単に覚えておこう。

アジャイルはかなり出題率が高いぞ!

解説

開発プロセス・手法に関する問題です。アジャイル開発は、細かい機能ごとに分割して短期間で開発してはリリースするサイクルを繰り返しながら機能を追加していく開発手法です。 ドキュメントの作成よりもソフトウェアの作成を優先し、変化する顧客の要望を素早く取り入れることができるのが特徴です。

アとウはウォーターフォール開発の特徴です。

各工程でプロトタイピングを実施する事はありません。

ポイント

実際に開発作業を行わない人は本当にわからない分野。でも出題されるのは最近流行のものが多いので、よくわからなくても特徴とあわせて簡単に覚えておこう。

アジャイルはかなり出題率が高いぞ!

問50

ITサービスマネジメントのフレームワークはどれか。

ア IEEE イ IETF ウ ISMS エ ITIL

解答:エ

ITサービスマネジメントの国際的なフレームワークとして、ITサービスマネジメントのベストプラクティス(成功例)を集めたものはITIL(Information Technology Infrastructure Library)です。

IEEEは、無線LAN規格です。

IETFは、インターネット技術の標準化を推進する任意団体です。

ISMSは、組織全体で保護すべき情報資産のセキュリティ管理をどのように行うべきかを示した枠組みです。

共通して用いることが出来る仕組みや考え方を利用すれば、一から模索するより楽に進めることができる。

解説

サービスマネジメントに関する問題です。ITサービスマネジメントの国際的なフレームワークとして、ITサービスマネジメントのベストプラクティス(成功例)を集めたものはITIL(Information Technology Infrastructure Library)です。

IEEEは、無線LAN規格です。

IETFは、インターネット技術の標準化を推進する任意団体です。

ISMSは、組織全体で保護すべき情報資産のセキュリティ管理をどのように行うべきかを示した枠組みです。

ポイント

フレームワークとは、意思決定や問題解決などの時に基礎となる枠組みのこと。共通して用いることが出来る仕組みや考え方を利用すれば、一から模索するより楽に進めることができる。