ITパスポート 令和7年度 31-40問

ITパスポート 令和7年度 31-40問

問31

ERPシステムの説明として,適切なものはどれか。

ア 企業内の個人がもつ営業に関する知識やノウハウを収集し,共有することによって,効率的,効果的な営業活動を支援するシステム

イ 経理や人事,生産,販売などの基幹業務と関連する情報を一元管理し,経営資源を最適配分することによって,効率的な経営の実現を支援するシステム

ウ 原材料の調達から生産,販売に関する情報を,企業間で共有・管理することによって,ビジネスプロセスの全体最適を目指すシステム

エ 個々の顧客に関する情報や対応履歴などを管理することによって,きめ細かい顧客対応を実施し,顧客満足度の向上を支援するシステム

解答:イ

ERPシステム(Enterprise Resource Planning)は経理や人事、生産、販売などの基幹業務と関連する情報を一元管理し経営資源を統合的に管理するシステムです。

アはSFA(Sales Force Automation)、ウはSCM(Supply Chain Management)、エはCRM(Customer Relationship Management)の説明です。

基本的に説明分はどの問題でも似たようなものなので、特徴的な単語を軸に覚えよう。

SFAは営業、SCMは原材料の調達から販売まで一元管理、CRMは顧客、ERPは経営資源!

解説

経営管理システムに関する問題です。ERPシステム(Enterprise Resource Planning)は経理や人事、生産、販売などの基幹業務と関連する情報を一元管理し経営資源を統合的に管理するシステムです。

アはSFA(Sales Force Automation)、ウはSCM(Supply Chain Management)、エはCRM(Customer Relationship Management)の説明です。

ポイント

この手の問題はよく出る。基本的に説明分はどの問題でも似たようなものなので、特徴的な単語を軸に覚えよう。

SFAは営業、SCMは原材料の調達から販売まで一元管理、CRMは顧客、ERPは経営資源!

問32

公共交通機関での移動履歴,Webサイトでの商品検索履歴,SNSやブログで発信したデータなど,個人の活動を記録する技術,又は記録そのものを表す用語として,最も適切なものはどれか。

ア アクティビティ イ トランザクション

ウ ライフログ エ レコードキーピング

解答:ウ

公共交通機関での移動履歴やWebサイトの検索履歴、SNSやブログで発信したデータなど、日々の生活や行動における情報を継続的に記録する技術、または記録そのものをライフログといいます。

アクティビティは、活動です。

トランザクションは、一連の処理のまとまりです。

レコードキーピングは、確定拠出年金制度における記録関連業務です。

解説

業務プロセスに関する問題です。公共交通機関での移動履歴やWebサイトの検索履歴、SNSやブログで発信したデータなど、日々の生活や行動における情報を継続的に記録する技術、または記録そのものをライフログといいます。

アクティビティは、活動です。

トランザクションは、一連の処理のまとまりです。

レコードキーピングは、確定拠出年金制度における記録関連業務です。

ポイント

ライフログは単に記録するだけでなく、記録を活用して生活習慣を把握して、生活改善・向上に役立てる・・らしい。

問33

自動運転の水準は,一般的に“レベル1”から“レベル5”に分けられている。“条件付運転自動化”と呼ばれる“レベル3”が示す自動運転の水準に関する記述として,最も適切なものはどれか。

ア 運転の主体はシステムであり,人間が運転する必要はないが,システムによる自動運転の継続が難しい場合は,人間が運転しなければならない。

イ 運転の主体はシステムであり,人間が運転する必要はないので,ハンドルやペダルなどの運転装置は不要だが,自動運転できる地域は限られる。

ウ 運転の主体は人間であり,高速道路で車線を維持しながら前の自動車に付いて走る機能のように,ハンドルと加減速の操作をシステムが支援する。

エ 運転の主体は人間であり,自動ブレーキや急発進防止システムのように,前方又は後方の状況によって,システムが運転の一部を支援する。

解答:ア

自動運転の水準は、運転の自動度合いを示す指標で、レベル0から5までの6段で設定されています。

レベル0 運転自動化なし

レベル1 運転支援(運転補助機能が部分的)

レベル2 部分運転自動化(部分的に自動。主体は人間)

レベル3 条件付運転自動化(以下主体はシステム。一部自動)

レベル4 高度運転自動化(一定条件かで完全自動)

レベル5 完全運転自動化

“条件付運転自動化”と呼ばれる“レベル3”が示す自動運転の水準とは、運転の主体はシステムで人間が運転する必要はないが、緊急時システムによる自動運転の継続が難しい場合は、人間が引き継いで運転しなければならないレベルです。

イはレベル4、ウはレベル2、エはレベル1に関する記述です。

解説

IoT システム・組込みシステムに関する問題です。自動運転の水準は、運転の自動度合いを示す指標で、レベル0から5までの6段で設定されています。

レベル0 運転自動化なし

レベル1 運転支援(運転補助機能が部分的)

レベル2 部分運転自動化(部分的に自動。主体は人間)

レベル3 条件付運転自動化(以下主体はシステム。一部自動)

レベル4 高度運転自動化(一定条件かで完全自動)

レベル5 完全運転自動化

“条件付運転自動化”と呼ばれる“レベル3”が示す自動運転の水準とは、運転の主体はシステムで人間が運転する必要はないが、緊急時システムによる自動運転の継続が難しい場合は、人間が引き継いで運転しなければならないレベルです。

イはレベル4、ウはレベル2、エはレベル1に関する記述です。

ポイント

IoTやAIに関する過去問題はすべて網羅しておこう!

問34

ある商品を5,000個販売したところ,売上げが6,000万円,利益が400万円となった。商品1個当たりの変動費が7,000円であるとき,利益を1,000万円以上にするためには,少なくともあと何個販売すればよいか。

ア 500 イ 1,200 ウ 6,200 エ 7,500

解答:イ

利益は、売上から費用を引いた値です。

利益 = 売上 - 費用

費用は、商品1つごとにかかる変動費と、個数に関係なくかかる固定費の合計です。

費用 = 変動費 + 固定費

ある商品を5,000個販売したところ、

売上げが6,000万円

利益が400万円

商品1個当たりの変動費が7,000円

この場合、1つあたりの売値は

6,000万円 ÷ 5,000個 = 12,000円

です。

次の式が成り立つので、固定費を算出することができます。

400万円 = 6,000万円 - (5,000 × 7,000 + 固定費)

固定費 = 6,000万円 - 5,000 × 7,000 - 400万円

固定費 = 6,000万円 - 3,500万円 - 400万円 = 2,100万円

固定費は2,100万円です。

利益を1,000万円以上にするための販売個数をxとします。

1,000万円 ≦ 12,000×x - (x × 7,000 + 2,100万円)

1,000万円 ≦ 12,000x - 7,000x - 2,100万円

1,000万円 + 2,100万円 ≦ 12,000x - 7,000x

3,100万円 ≦ 5,000x

6,200 ≦ x

5,000個から6,200個販売するには

6,200 - 5,000 = 1,200

少なくともあと1,200個販売すればよいことになります。

1つあたりの売上は12,000円なので、変動費7,000円を引いた額が限界利益。

12,000円 - 7,000円 = 5,000円

利益を400万円から1,000万円以上にしたいので、その差は

1,000万円 - 400万円 = 600万円

600万円分以上の利益を得るためには、限界利益5,000円で割った

600万円 - 5,000円= 1,200

1,200が、600万円分以上の利益を得るために追加で販売する個数となる。

解説

会計・財務に関する問題です。利益は、売上から費用を引いた値です。

利益 = 売上 - 費用

費用は、商品1つごとにかかる変動費と、個数に関係なくかかる固定費の合計です。

費用 = 変動費 + 固定費

ある商品を5,000個販売したところ、

売上げが6,000万円

利益が400万円

商品1個当たりの変動費が7,000円

この場合、1つあたりの売値は

6,000万円 ÷ 5,000個 = 12,000円

です。

次の式が成り立つので、固定費を算出することができます。

400万円 = 6,000万円 - (5,000 × 7,000 + 固定費)

固定費 = 6,000万円 - 5,000 × 7,000 - 400万円

固定費 = 6,000万円 - 3,500万円 - 400万円 = 2,100万円

固定費は2,100万円です。

利益を1,000万円以上にするための販売個数をxとします。

1,000万円 ≦ 12,000×x - (x × 7,000 + 2,100万円)

1,000万円 ≦ 12,000x - 7,000x - 2,100万円

1,000万円 + 2,100万円 ≦ 12,000x - 7,000x

3,100万円 ≦ 5,000x

6,200 ≦ x

5,000個から6,200個販売するには

6,200 - 5,000 = 1,200

少なくともあと1,200個販売すればよいことになります。

ポイント

よくある利益計算を使ったけど、売上から変動費を差し引いた限界利益を計算した方が楽。つまり限界利益は直接得られる利益。1つあたりの売上は12,000円なので、変動費7,000円を引いた額が限界利益。

12,000円 - 7,000円 = 5,000円

利益を400万円から1,000万円以上にしたいので、その差は

1,000万円 - 400万円 = 600万円

600万円分以上の利益を得るためには、限界利益5,000円で割った

600万円 - 5,000円= 1,200

1,200が、600万円分以上の利益を得るために追加で販売する個数となる。

問35

マーケティング戦略の策定プロセスのうち,自社製品の差別化ポイントを明確化するものはどれか。

ア セグメンテーション イ ターゲティング

ウ プロモーション エ ポジショニング

解答:エ

マーケティングで、自社製品の差別化ポイントを明確化することをポジショニングといいます。

【マーケティング戦略を立てるためのフレームワーク≪STP分析≫】

S:セグメンテーション 市場を細分化

↓

T:ターゲティング 細分化したどの市場を狙うか決める

↓

P:ポジショニング 決めた市場での自社の立ち位置を決める

プロモーションは、商品やサービスを顧客に知らせ、購買行動を促すためのマーケティング活動全般です。

解説

マーケティングに関する問題です。マーケティングで、自社製品の差別化ポイントを明確化することをポジショニングといいます。

【マーケティング戦略を立てるためのフレームワーク≪STP分析≫】

S:セグメンテーション 市場を細分化

↓

T:ターゲティング 細分化したどの市場を狙うか決める

↓

P:ポジショニング 決めた市場での自社の立ち位置を決める

プロモーションは、商品やサービスを顧客に知らせ、購買行動を促すためのマーケティング活動全般です。

ポイント

マーケティングは出たり出なかったりの分野。簡単なものは覚えておこう。

●●● マネジメント ●●●

問36

合意したサービス提供時間帯のうち,実際に顧客がITサービスを利用できた時間の割合で表されるものはどれか。

ア 可用性 イ 機能性 ウ 効率性 エ 使用性

解答:ア

顧客がITサービスを利用できた時間の割合は、可用性で表されます。

機能性は、働きや性能、そしてそれを実現する特性です。

効率性は、資源を無駄なく最大限に活用する能力です。

使用性は、どれだけ使いやすいかを指します。

意味は同じ。

解説

サービスマネジメントに関する問題です。顧客がITサービスを利用できた時間の割合は、可用性で表されます。

機能性は、働きや性能、そしてそれを実現する特性です。

効率性は、資源を無駄なく最大限に活用する能力です。

使用性は、どれだけ使いやすいかを指します。

ポイント

可用性は情報セキュリティのほうがよく出題される。意味は同じ。

問37

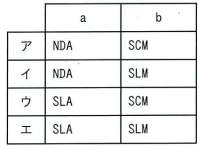

ITサービスマネジメントに関して,次の記述中のa,bに入れる字句の適切な組合せはどれか。

a はサービス提供者と顧客との間で合意されたサービス品質に関する合意書である。 a の遵守状況を確認し,ITサービスの品質を維持・改善させるための活動が b である。

解答:エ

SLA(Service Level Agreement)はITサービスの提供者と利用者の間でサービス品質を保証する合意書です。

SLM(SLM:Service Level Management)は、SLAの遵守状況を確認しITサービスの品質を維持・改善させるための活動です。

NDA(Non-Disclosure Agreement:秘密保持契約)は、業務に関して知った秘密を第三者に開示しないとする契約です。

SCM(Supply Chain Management)は、商品提供のための資材の調達から製造、流通、販売までの一連のプロセスを管理するシステムです。

計画→活動の用語は多いので、セットで覚えよう。

解説

サービスマネジメントに関する問題です。SLA(Service Level Agreement)はITサービスの提供者と利用者の間でサービス品質を保証する合意書です。

SLM(SLM:Service Level Management)は、SLAの遵守状況を確認しITサービスの品質を維持・改善させるための活動です。

NDA(Non-Disclosure Agreement:秘密保持契約)は、業務に関して知った秘密を第三者に開示しないとする契約です。

SCM(Supply Chain Management)は、商品提供のための資材の調達から製造、流通、販売までの一連のプロセスを管理するシステムです。

ポイント

SLAがサービスレベル合意書、SLMがそのレベルを達成するための活動。計画→活動の用語は多いので、セットで覚えよう。

問38

情報セキュリティ監査の説明として,最も適切なものはどれか。

ア 一定の基準に基づいてITシステムの利活用に係る検証・評価を行い,ガバナンスの適切性などに対する保証や改善のための助言を行うもの

イ コンピュータの盗難や不正な持出しを物理的に防止し,情報セキュリティを確保するためのツール

ウ 組織体の価値及び組織体への信頼を向上させるために,組織体におけるITシステムの利活用のあるべき姿を示すIT戦略と方針の策定及びその実現のための活動

エ 組織の情報資産に関わるリスクマネジメントが効果的に実施されているかどうかの検証又は評価

解答:エ

組織の情報資産に関わるリスクマネジメントが効果的に実施されているかどうかの検証又は評価を行うこと情報セキュリティ監査といいます。

アはシステム監査、イはセキュリティワイヤや侵入者検知システム、ウはITガバナンスの説明です。

解説

システム監査に関する問題です。組織の情報資産に関わるリスクマネジメントが効果的に実施されているかどうかの検証又は評価を行うこと情報セキュリティ監査といいます。

アはシステム監査、イはセキュリティワイヤや侵入者検知システム、ウはITガバナンスの説明です。

ポイント

消去法でいきましょう。セキュリティに関するものは2つ。物理的持ち出しにこんな御大層な名前つけないでしょ。

問39

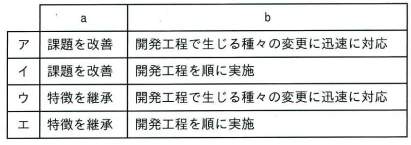

ソフトウェア開発モデルであるアジャイルモデルの特徴に関して,次の記述中のa,bに入れる字句の適切な組合せはどれか。

アジャイルモデルとは,要件を確定してから開発を実施するウォーターフォールモデルの a する形で提唱された, b できるようにソフトウェアを開発するための手法の総称である。

解答:ア

アジャイルモデルは、細かい機能ごとに分割して短期間で開発してはリリースするサイクルを繰り返しながら機能を追加していく開発手法です。

ウォーターフォールモデルは、開発の各工程でその工程の完了を判断した上で次工程に進む開発手法です。

ウォーターフォールモデルは、滝の流れるように順に工程が進むので、開発の途中で修正や仕様変更が発生すると対応しにくいデメリットがあります。アジャイルモデルは、その課題を改善し、開発工程で生じる種々の変更に迅速に対応できるのが特徴です。

でも出題されるのは最近流行のものが多いので、よくわからなくても特徴とあわせて簡単に覚えておこう。

アジャイルはかなり出題率が高いぞ!

解説

開発プロセス・手法に関する問題です。アジャイルモデルは、細かい機能ごとに分割して短期間で開発してはリリースするサイクルを繰り返しながら機能を追加していく開発手法です。

ウォーターフォールモデルは、開発の各工程でその工程の完了を判断した上で次工程に進む開発手法です。

ウォーターフォールモデルは、滝の流れるように順に工程が進むので、開発の途中で修正や仕様変更が発生すると対応しにくいデメリットがあります。アジャイルモデルは、その課題を改善し、開発工程で生じる種々の変更に迅速に対応できるのが特徴です。

ポイント

実際に開発作業を行わない人は本当にわからない分野。でも出題されるのは最近流行のものが多いので、よくわからなくても特徴とあわせて簡単に覚えておこう。

アジャイルはかなり出題率が高いぞ!

問40

変更管理委員会が設置されているプロジェクトで変更要求が発生した場合の記述として,最も適切なものはどれか。

ア 変更管理委員会では,プロジェクトに関わるステークホルダ以外の第三者によって変更要求が審議される。

イ 変更管理委員会は,コストの増加や期日の延期を理由に変更要求を却下してよい。

ウ 変更管理委員会は,スコープに変更が発生しない範囲で変更要求を受け付けなければならない。

エ 変更要求は,全てプロジェクトマネージャが承認した後に変更管理委員会で審議される。

解答:イ

変更管理委員会(Change Control Board: CCB)は、プロジェクトの計画変更が発生した際に、その変更内容を精査し、承認または棄却を決定する組織です。プロジェクトの変更に必要な対応を効率化することで、プロジェクトの成功に役立ちます。

計画の変更は、プロジェクトに関わるステークホルダなどの関係者が審議します。

変更による影響が大きかったり、予算や時間が確保できない場合は変更要求を却下されることがあります。

スコープに変更があっても審議の対象とされます。また、変更要求は全てプロジェクトマネージャが承認したものとは限りません。

解説

プロジェクトマネジメントに関する問題です。変更管理委員会(Change Control Board: CCB)は、プロジェクトの計画変更が発生した際に、その変更内容を精査し、承認または棄却を決定する組織です。プロジェクトの変更に必要な対応を効率化することで、プロジェクトの成功に役立ちます。

計画の変更は、プロジェクトに関わるステークホルダなどの関係者が審議します。

変更による影響が大きかったり、予算や時間が確保できない場合は変更要求を却下されることがあります。

スコープに変更があっても審議の対象とされます。また、変更要求は全てプロジェクトマネージャが承認したものとは限りません。

ポイント

初出。マネジメントは話題が少ないので、こうした流行ものは今後も出てくる可能性大。